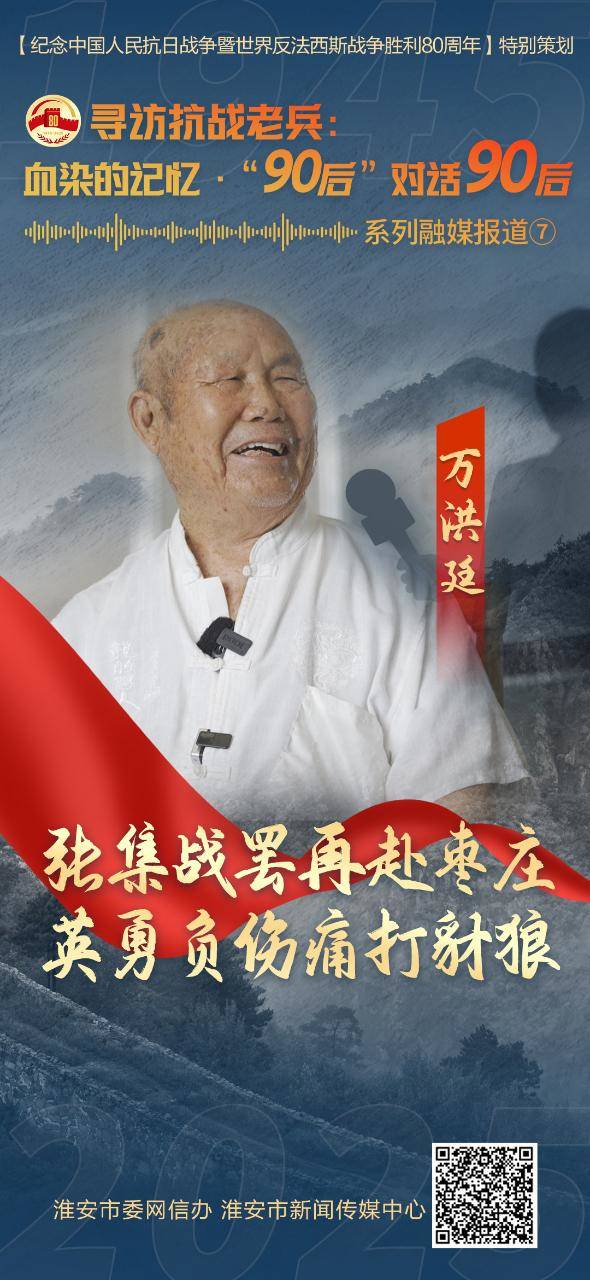

姓 名:万洪廷

出生年月:1927年9月

现居住地:淮安市金湖县金北街道

履历概况:1944年参加新四军,先后在淮阴张集、山东枣庄等地打击日寇;抗日战争胜利后,随部队参加解放战争;1949年6月8日退伍,回乡务农。

炎炎夏日,绿树成荫,蝉声阵阵。我们如约赶路,奔赴抗战老兵万洪廷位于金湖县金北街道的家。得知报道团队登门采访,98岁的万洪廷老人早早在家中等候。

有关烽火硝烟的记忆,深沉且凝重。因此,当那段80多年前的记忆被再次唤醒,老人沉默许久后,才缓缓打开了话匣子。

“1940年,日寇进村之前,先是用飞机狂轰乱炸。”万洪廷的声音微微发颤,“进村后,小鬼子抢粮、烧房,见人就杀,老百姓没处逃,只能躲在水里,腿脚不利索的跑得慢,被小鬼子的刺刀刺死……”

进村的不仅有日寇,还有“小刀会”的土匪,他们无恶不作。“后来,新四军第五支队司令员罗炳辉带领部队消灭了‘小刀会’,村里人都拍手叫好。”老人回忆说,“我当时就觉得新四军可真厉害!”

万洪廷兄弟三个,家里穷,靠要饭、做临工勉强维持生计。参加新四军之前,万洪廷在盱眙马坝给雇主做工,捉黄鳝。有一次,雇主家的猫跟着上船,不慎被淹死了,雇主拿万洪廷出气,扣了万洪廷的血汗钱。万洪廷说:“我当时非常生气,不想再这样生活下去,就想参军,跟新四军一起去打鬼子。”

1944年,17岁的万洪廷成了一名光荣的新四军战士。“参军后打的第一仗在淮阴张集,小鬼子有1000多人,枪声、爆炸声震得耳朵嗡嗡响,不少战友被子弹击中,牺牲了。”万洪廷回忆,张集战役整整打了两天,日寇溃败,向北逃窜。随后,万洪廷跟着部队北上,去了山东枣庄,“在枣庄的战斗,是持久战,一直打到日本宣布无条件投降,战斗才结束”。

胜利的代价是巨大的。“在枣庄前前后后打了有年把时间,身边的战友牺牲了一茬接一茬。”万洪廷指着自己头上一道长长的疤痕说:“这是在枣庄被小鬼子的炮弹碎片划的,当时血流不止,但我是幸运的,活了下来,可好多人再也回不了家了……”

采访过程中,万洪廷老人拿出了珍藏的抗日战争纪念章。这枚纪念章,红绸带依旧鲜艳。老人用指腹轻轻摩挲着纪念章,喃喃地说:“今年是抗战胜利80周年,我的奖章、纪念章,分别放在三个孩子那里,孙子孙女们每次回来,都会拿着这些物件,听我讲抗战故事呢。”

老人说,看到现在的年轻人穿得暖、吃得饱、有学上、有工作,自己打心底里高兴。老人还说:“这么好的日子,要珍惜啊,那些流血、牺牲,不是小说里的故事,是咱们民族的魂。今天的娃娃们要好好读书、好好工作,把祖国建设得更加强大,别让外人再欺负咱!”说这话的时候,老人的拳头攥得紧紧的。

采访结束,跟老人道别。屋外微风拂面,蝉鸣声声。尽管车子已渐行渐远,依然能看见老人站在门口向我们挥手。回程的路上,我们的心久久无法平静。

万洪廷老人说,当时十几岁的他不懂什么是“理想”,只知道“家没了,人就活不成”,他就这样把“打鬼子”三个字刻在心里,一步一步从少年兵成长为一名铁血战士。

青春的誓言永远不会过时。80多年前,这份誓言是“我要当兵打鬼子”的决绝;80多年后的今天,这份誓言是教室里的读书声、街巷中的烟火气、奋斗者的精气神。老人“别让外人再欺负咱”的嘱托,像一颗种子在我们心中生根发芽。我们这代人的青春,或许不必面对枪林弹雨,但同样需要以坚定的信念应对时代的挑战,我们有责任、有信心呈现出青年应有的模样。

策 划:杜勇清 张 浩

统 筹:李 昱

文 字:潘梦洁

视 频:周 伟 高尚杰

摄 影:李 昱

海 报:李海娇

编 辑:管 艳

责 编:白留伟