“读书破万卷,下笔如有神”“书是人类进步的阶梯”……提到“书”,我们总能想到这些名言名句。那引导人类进步的“第一本书”究竟是什么样?是刻在泥板上的古老智慧,还是写在竹简上的深邃思想,又或是绘在羊皮纸上的传奇故事?

8月28日—29日,带着对书的好奇、探索与思考,在中国人民大学“中欧文明论坛”之“文明的曙光:世界各地书籍的形成及其早期历程”国际学术会议上,数十位中外知名学者济济一堂,展开了对世界各文明“第一本书”的探寻。

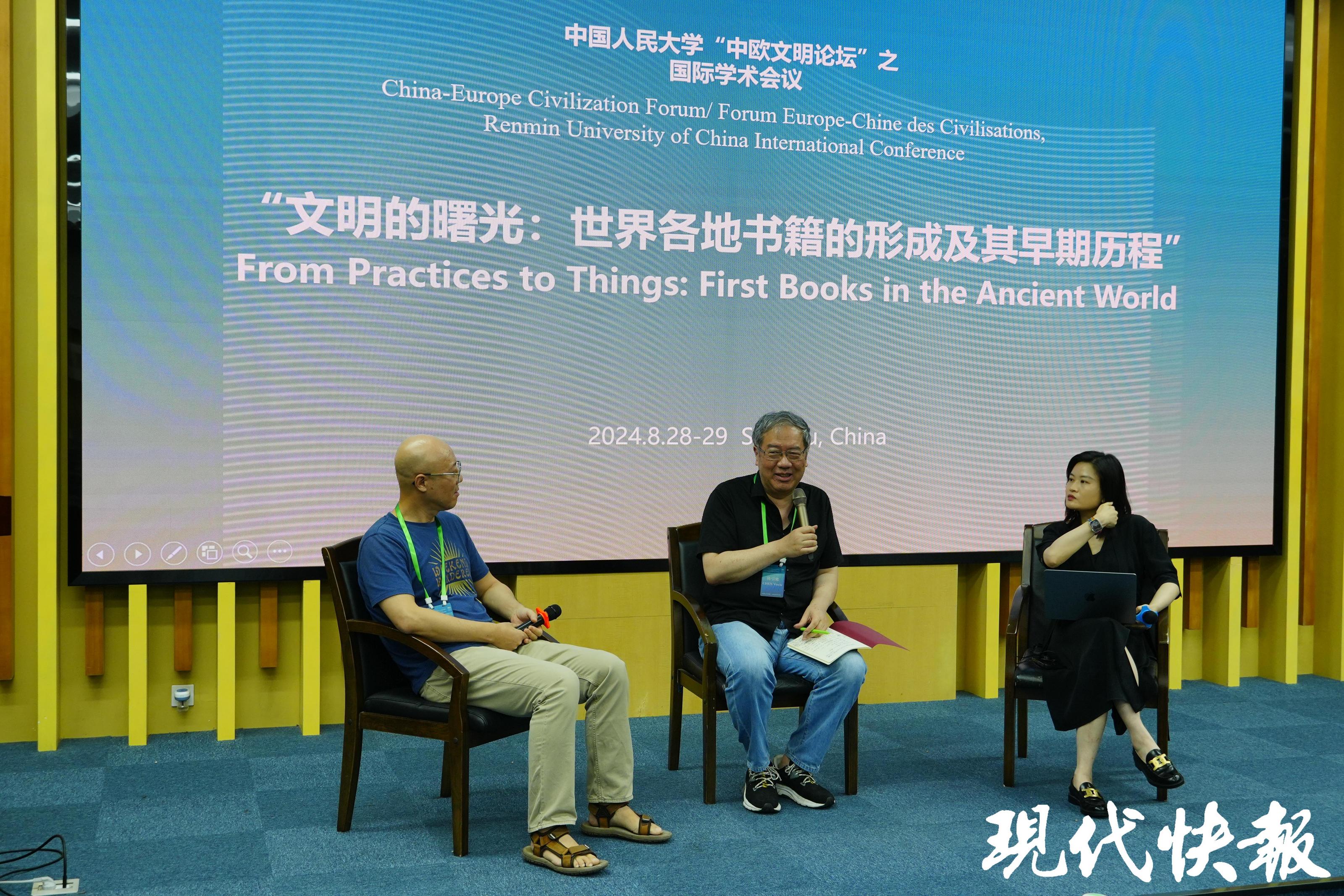

△复旦大学教授陈引驰、中国人民大学教授张瀚墨、复旦大学教授郭西安围绕学者们分享的议题展开更多论述

“书”自实践而来

开场致辞中,中国人民大学文学院院长陈剑澜提到,书的出现是文明的曙光,书的存在也是人类生活生生不息的缘由和证明,它意味着人类可以将知识和思想有效地传递给下一代。

这一观点引出了此次会议需要探讨的问题:世界各文明的“第一本书”,诞生于怎样的社会环境,又在怎样的知识实践中形成?

牛津大学的教授John Baines专门研究了书籍在早期埃及书面文化中的地位。他认为,大多数主要的书写系统最初是展示、标记和提示的方式,并非用于连续的语言或文本。而书籍的出现,是其他实践的对应实体或集合编纂,包括口头的、表演的以及嵌入空间环境和物质文化中的种种实践。

直白地说,“讲唱”是传承故事、历史与文化的生动方式;“表演”可能是庄严的宗教仪式,抑或是欢庆的庆典活动,以最直观的形式展现着社会的价值观与信仰;“论辩”则是思想的激烈碰撞,而恰恰是这些早期的实践活动,为后来书籍的诞生奠定了坚实的基础。

John Baines指出,埃及最早期的文献遗存包括墓碑铭文、祭祀文献等。这些文字记录最初并非为了存储知识,而是具有强烈的宗教性和祭祀功能,随着实践自然而然地产生。只有到了新王国时期,文献才开始呈现出知识性和娱乐性。

△比萨高等师范学院教授Glenn Most

古希腊的书籍起源也同样如此。比萨高等师范学院教授Glenn Most提到,对后人来说,古希腊文明中最早的书籍形式源于史诗朗诵传统,如荷马史诗。作品最初以口头表演的形式流传,逐步转化为书面文本,这反映了古希腊文学从口述到书写的过渡过程。

有意思的是,古希腊人却不这么认为,而是将最早的书籍归功于哲学家写的自然哲学著作。Glenn Most解释,这与哲学在古希腊城邦政治中的兴起密切相关。

科罗拉多大学博尔德校区的教授Jackie Elliott指出,古罗马最早的文学作品本身就是一种文本现象,这与古希腊是截然不同的,要追溯到罗马早期的法律碑文和圣歌集。不过,两人的研究均表明,书籍的形成根植于特定的社会实践和口述传统。

值得注意的是,这些学者虽在探讨古代各文明孕育下的“第一本书”,但他们未曾下结论具体是某一本书,可见这“第一本书”并不是实证意义上的,更多是对古代文明的种种思考。

中国的“第一本书”

当我们把对“第一本书”的探索放到中国视角下,亦是如此。

“提出‘第一本书’的问题,实际上是对人类‘轴心时代’文明的思考,这是中国文化中‘第一本书’诞生的时代。”南京大学教授徐兴无认为,“第一本书”的概念,只能随着有关宇宙与文明开辟的古史观念,也就是所谓“哲学的突破”一道发生。

△南京大学教授徐兴无

而我们所认为的中国最早的书,如《诗经》和《尚书》,其实是在许多典籍文献的基础上选择、编纂、解释出来的。在它们被编撰成具现代意义上的“书籍”之前,文本中的篇章更多属于“文本”而不是“书籍”。

△江苏文库所收《周易口義》([宋]胡瑗 説 [宋]倪天隐 述)、《易数钩隐图》([宋]刘牧 撰)、《京氏易传注》([汉]京房 撰 [吴]陆基 注)

△江苏文库所收《周易集说》([宋]俞琰 撰)、《易图说》([宋]吴仁杰 撰)、《义变体义》( [宋]都絜 撰)

要说真正的“第一本书”,徐兴无特别提到了一部作品——儒家为诠释《易经》(《易》)所著的《易传》。和战国时代“层累造成”天道观与古史观的方式相呼应,《易传》将《易经》建构为人类历史开辟以来的“第一本书”,这正实现了书籍文化的“哲学突破”。

有趣的是,汉代人又根据《易传》的叙事建构了中国的“第二本书”——《尚书》。如此,《礼》《乐》又发生于《易》,《诗》《春秋》又发生于《书》。“经过汉代的书籍整理,中国书籍与经典的发生论与历史观更为完备,《易》作为中国“第一本书”的观念被谱系化。”徐兴无总结道,因此所谓“第一本书”,只能是思想史上的。

△江苏文库所《尚书补疏》([清]焦循 撰)、 《尚書異義》([清]朱彬 撰)

中国人民大学教授徐建委补充道,公元前4世纪的竹简,大多数都在45厘米左右,并不是适合私人阅读的样式,而公元前2世纪以后的书籍,除了礼仪性质的竹简外,大多在25—30厘米之间,与今天的A4纸长度相似,这说明其正在由“观看”向“阅读”转变。也就是说,当书籍以阅读为目的而制作时,才是现代意义上的书。

抛开对“第一本书”的探讨,学者们对书籍作者的探讨也有许多有趣的发现。

△普林斯顿大学教授Martin Kern

普林斯顿大学教授Martin Kern就指出,中国大约在公元前1250年起就有了文字的记载,公元前五世纪左右产生了诗歌、演说、轶事等较短的文本单元,公元前四世纪后出现这些短文本的汇编集。

但是,这些早期文献都是编撰者的整合结果,并没有荷马、柏拉图这样的单一作者。这说明了早期中国缺乏现代意义上的“作者”概念,编纂者、校订者和注释者根据特定文本群体的需求编撰书籍,诠释和注解有着凌驾于文本这一物质实体之上的首要地位和规范性力量。

现代快报/现代+记者 徐晓安

(中国人民大学苏州校区供图)