长江之畔,古都金陵,大哉河海,青春激荡。

10月12日晚,2025“把青春华章写在祖国大地上”大思政课网络主题宣传和互动引导活动在河海大学举行。来自水利工程、体育竞技、文化艺术、科技创新等领域的杰出代表与河海师生齐聚一堂,以水为媒、以青春为约,同上这堂精彩无限、润泽心灵的大思政课。连同此前2025“把青春华章写在祖国大地上”网络主题采访采风活动中,媒体记者、网络大V、知名博主遍访江苏时留下的鲜活报道、动人故事与真切见闻,众人共叙山河之志、共绘时代新篇,勉励当代青年勃发成长,让青春之光更加耀眼、青春华章更加绚丽。

一幕幕精彩呈现:

掌声和共鸣的底色是热爱祖国

12日晚的活动紧扣青春爱国奋斗主题,结合新时代治水安邦、兴水利民的伟大实践,通过主题演讲、情景演绎、音乐舞蹈、互动分享等多种形式,以网为媒、以水为介,网上网下同上一堂大思政课。

“我饮河海一滴水,我献祖国一生情。”活动伊始,河海大学校长郑金海以深沉而坚定的声音,回溯了河海人与水相伴、与国同行的110年征程。他表示,河海大学建校110年来,30多万名毕业生如奔腾的江河般流向四方,书写着“哪里有水,哪里就有河海人”的壮丽传奇,而这传奇的背后,是一代代年轻人用热血与实干铸就的爱国情怀。

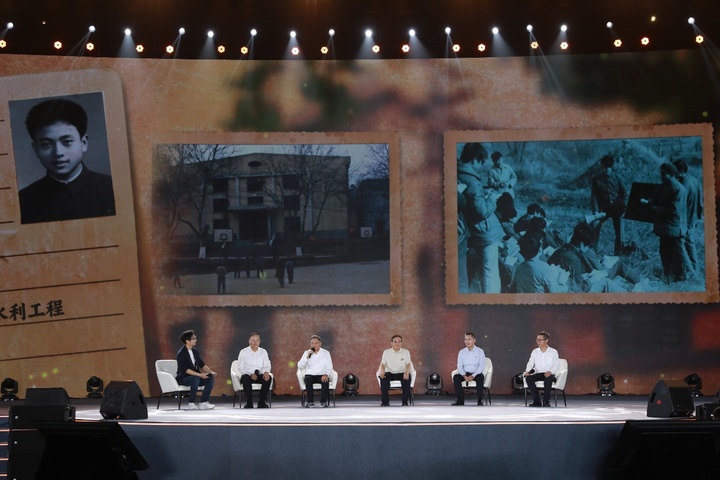

AI技术悄然唤醒历史——五位鬓角染霜的河海校友,以少年模样“重返”舞台。他们曾是教室抢座、河边立志的少年,如今已是南水北调、三峡工程、白鹤滩水电站、东海风电场等“国之重器”的铸造者。南水北调工程专家委员会主任张建云院士揭秘“让长江水乘梯北上”的技术奇迹;三峡工程主要设计负责人之一的钮新强院士回忆“占座较真”与建坝扎实的一脉相承;张金良动情道出“假如许我再少年,挑灯夜读不偷闲”的毕生之志……两代“自我”隔空凝望,治水报国的初心如江河奔涌,从未停歇。

如今,青春的接力棒交到了新一代河海人手中。河海大学2025届毕业生徐富航,主动奔赴雅砻江水电开发一线,他说,“我们在这里倾注的每一份心血,都将凝聚在改造山河的事业里”,道出了与国家共进、和时代同行的青春态度。

战旗猎猎,血色如燃。“刘老庄连”战旗在万众瞩目中重返江苏。刘老庄连擎旗手、现任副连长王宸一紧握旗杆,声震四座:“为什么这旗杆这么沉?因为战旗在,军魂就在。”82年前,82位烈士血沃刘老庄;82年后,新一代战士用青春守护山河无恙。

“革命先烈的精神,你们忘没忘?”

“没忘!没忘!永不忘!”全场师生铿锵的回应,响彻云霄,是青春对祖国最深情的告白。

今年正值红旗渠总干渠通水60周年,演员林永健和修渠人及其后代沉浸式再现当年战天斗地的峥嵘岁月,不少观众热泪盈眶。演员侯勇艺术化演绎老校长严恺水利报国的赤子之心,展现河海人始终与国家同呼吸、共命运的使命担当。一线水利工作者围绕江都水利枢纽工程、江豚保护等主题,现场分享护水兴水的动人实践……歌声、掌声、心声交汇,活动现场气氛热烈、共鸣如潮。河海大学学生陈梓源感慨,青年人当把小我融入大我、树立以身许国的坚定信念,迎难而上、百折不挠,在祖国大地上书写无愧于时代的青春华章。

一处处实地走访:

透过“治水兴邦”读懂江苏

江苏,全国唯一一个同时拥有大江、大河、大湖、大海的省份,也是全国水网密度最大的地区之一。9月底,2025“把青春华章写在祖国大地上”网络主题采访采风活动深入江苏十三设区市,以镜头与笔,捕捉水脉与青春交织的时代回响,透过“治水兴邦”读懂江苏,展现“水韵江苏”背后的家国情怀与发展智慧。

活动首站,同样是河海大学。经历百年风雨,河海大学师生在新中国的建设中留下了各自的“青春故事”——从服务三峡工程、南水北调等大国水网建设,到将节水灌溉技术推广至全国超十分之一的水稻种植区,一年为黑龙江节约的淡水量可蓄满18座大型水库;从为良渚古城申遗补足关键学术支撑,到确保南水北调工程“滴水不漏”“水往高处流”……河海人将所学化为守护江河安澜的实际行动,以青春最美的姿态造福社会、推动发展。

千年工巧“活”在当下,是江苏水脉动人的“基因”。江苏已拥有4项世界灌溉工程遗产,凝结着先民的治水智慧。采访团实地到访的句容赤山湖灌溉工程,距今已1700多年。作为秦淮河上游重要的灌溉与防洪调蓄工程,其8项核心遗产仍保持原有功能,通过筑塘成湖、双向水闸调控等智慧设计,不仅灌溉着7.7万亩农田,更有效缓解了低洼地区易涝易旱问题。这种“活着的传承”,不仅彰显出江苏对历史水利智慧的珍视,更诠释了“古为今用”的发展思路。

活动还先后走进南京长江新济洲国家湿地公园的,看江豚逐浪、万鸟栖洲;探访南通五山及沿江地区,了解其从“散乱污”到“南通外滩”的蜕变历程。当地均通过因地制宜的系统治理,让曾经的生态痛点变身风景亮点——这些正是践行“绿水青山就是金山银山”理念的生动缩影。

类似的治理智慧,在江苏处处可见:淮河入海水道二期工程正加紧推进,扩建后的淮安枢纽将承担防洪、排涝和通航多重任务;苏州吴淞江整治工程则瞄准百年一遇防洪标准,通过界浦港大孔闸等设施提升太湖洪水外排能力……这种“治污+防洪+兴利”的系统性思维,实现了“江河安澜”与“民生改善”的双赢,让水脉成为推动江苏高质量发展的绿色引擎。

采访团到访的大型水利设施中,也隐藏着江苏与水共生、因水而兴的“密码”。38年前我国自主设计和生产建设的宿迁市皂河水利枢纽,至今仍是“亚洲第一泵”,发挥着抗旱灌溉、排洪泄涝、发电、航运综合效益;位于长江和京杭大运河两条黄金水道“十字”交汇口的谏壁船闸一线船闸,扩容改造工程即将完工,作为世界最大内河单梯级船闸,将保障2000吨级船舶将全天候畅行京杭运河江苏段,从根本上扭转通航瓶颈,释放“水运江苏”巨大潜能;新中国第一座拥有完全自主知识产权的大型泵站群——江都水利枢纽,使苏北地区实现“旱改水”变成了“米粮仓”,使里下河地区从一熟沤田发展成稻麦两熟的“吨粮田”,使南水北调东线工程的长江水一路被“托举”北上、滋养北方大地……

六十余位来自全国各地的媒体工作者和网络主播沿水脉而行,记录了“水韵江苏”的时代风采,见证了新时代治水兴邦的崭新华章。一位从北京远道而来的央视网记者留下了如此感言:“水网密布的江苏如今再无水患之忧、百姓安居乐业,靠的不是某一项工程或某一地的努力,而是全省上上下下点线面结合的水利体系、科学有效的治水智慧、尖端技术的创新应用,以及每一位扎根平凡岗位、默默奉献的水利人。”

一段段鲜活故事:

以热爱、奋斗、传承、担当之名致敬青春

把青春华章写在祖国大地上,主体是青年。两场活动的台前幕后,最动人心弦的,莫过于青年人的真实故事。

“水的刚柔并济,教会我敢中流击水。”奥运冠军张雨霏坦言自己与“水”羁绊一生:5岁扎进泳池开启专业训练,13岁叩开省队大门,15岁跻身国家队,一路从青涩小将蜕变成奥运冠军,每一次“划水”都藏着对“水”的热爱与执着。如今,她又立下新志——要成为中国首位30岁站上奥运赛场的女性游泳运动员。“不跃入水中,怎知自己能游多远?”

“以角色为炬,燃奋斗之光。”青年演员刘昊然回顾了自己演艺路上的精神传承:为演好《南京照相馆》里传递历史真相的角色,他终日泡在不见天日的片场,每天靠步行上下班方能从沉重的历史情绪中抽离;从《建军大业》高呼“拿下南京城”,到话剧《温暖的味道》中饰演乡村振兴“第一书记”,他在角色中触摸历史的温度、扎根现实的土壤。“平凡坚守,终会汇成改变时代的洪流。”

宇树科技创始人王兴兴,以200元零花钱自制机器人的起点,奔向“移山填海”的科技梦想。其H1人形机器人勇夺世界三项冠军,背后是“终身学习、敢破边界”的青春信念:“找到热爱,然后坚定地做到更好。”

贵州榕江县委书记徐勃讲述的“村超重生”故事,更是交织着热血与温情:今年洪灾中,军民同心7小时打通主干道,12天完成全城清淤;不久后,“村超”哨声再响,百姓山歌欢送子弟兵,绣花鞋垫、热乎鸡蛋捧出鱼水深情。“村超背后有‘高人’,就是人民群众!”徐勃之言,正是青春与人民共进的生动注脚。

“水利工程是一个不断迭代升级的复杂系统。我们青年一代的优势,就是尝试用新技术为这座‘老先进’赋能。”江都水利工程管理处江都闸管理所所长郭凯说,一大批像他一样的青年水利工作者正在参与智慧水利平台的建设和应用,通过大数据、智慧孪生、自动赶潮系统等先进技术,更精准地预测水情、调度机组、监测设备,让工程运行更安全、高效、节能。“守护好物理上的水源,同时开辟智慧管理的‘活水源头’,这是我们年轻水利人的新课题。”

……

河海大学学生王成哲在新闻报道和活动现场了解到这些青年故事之后,发出了由衷的感慨:“在这个充满机遇的新时代,每一位青年都像千万滴雨水汇入江河,每一份微小的力量,都在为国家发展的壮阔洪流注入滚烫的青春动能。”

以韶华为笔,以山河为卷,广大青年正在江苏大地与祖国的每一片热土上,用热爱、奋斗、传承与担当,共同书写属于这个时代最动人的青春华章。每一朵奋力奔涌的青春“浪花”,都是对祖国最深情的告白,也都是青春最美的模样。

新华日报·交汇点记者 陆威