家乡的河是我认识水的原点。我出生在被誉为“中国近代第一城”的南通,儿时记忆里,父母常带我去国内保存最完整的古护城河之一的濠河划船、游泳、看赛龙舟。当时我并不知晓,平静水面之下,其实是一套持续运行的水利系统,它不仅是城市的碧玉腰带,更是南通人治水智慧与亲水情怀的鲜活印记。

南通的治水史,是一部与江海争地的奋斗史。

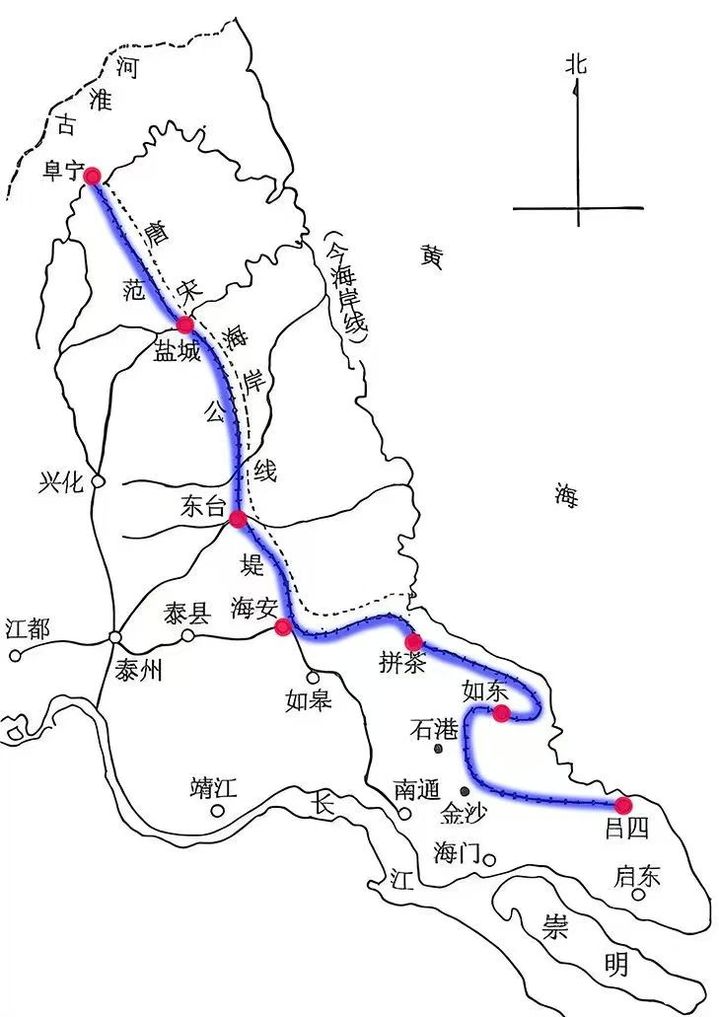

宋代以前,南通一带还多是潮来成海、潮退为滩的盐碱沙洲,长期受海水侵袭,土地难以耕植。北宋天圣年间,著名政治家、文学家范仲淹主持修建海堤,该堤北起盐城阜宁,南至启东吕四港镇,绵延五百八十二里,后来被称为“范公堤”。它不仅是一道物理屏障,更是一次伟大的“围海造田”实践,有效抵御了海潮,保护了农田和盐场,为后续的农业开发和人口聚居奠定了基础,“范公堤”也成为南通人民心中的忧乐天下、勇于担当的精神丰碑。

清末状元张謇先生是近代南通的城市总设计师,将水利、交通、工业、农业作为一个整体来规划。他疏浚河道、修建闸坝,既解决了水患,又创造了便捷的水上运输网络,同时还改善了农田灌溉。这种“水利兴则工业兴,工业兴则城市兴”的系统性思维,开创了中国近代水利与区域经济现代化相结合的先河。

新中国成立初期,治理水患、保障人民生命财产安全和发展农业,成为最紧迫的任务之一。我的爷爷曾参与上世纪五十年代南通大规模水利建设,他那辈人肩挑手扛,加固江堤海塘,让“洪水走廊”开始变得温顺。通过数万个工日的艰苦奋斗,他们加固的江堤和海塘构成了南通防洪抗灾的第一道生命线。

现在的南通实现了水利现代化的跃迁。

习近平总书记提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路,在南通得到了生动实践。作为南水北调东线“江北第一站”,南通承担着北送长江水的重要使命,治水理念从防控水患转向兴利惠民,水资源已成为支撑经济社会高质量发展的战略资源,支撑着城市跳动的脉搏,亦托举着工业化与城市化的宏伟进程。城市中纵横的自来水管、公园里碧波荡漾的人工湖、暴雨后迅速消退的积水——这些皆是现代水利的无声证词。

今年暑期,我有幸参加了学校的大型系列融媒体报道“胜利之河——古韵盐河畔的烽火传奇与时代交响”的拍摄工作。站在坚固的堤坝上,参与这场意义非凡的报道,我的内心澎湃难平,它不仅是滋养土地的河水,更是一条承载着厚重历史的胜利之河。八十年前,先辈们曾在这片土地上以血肉之躯筑起民族救亡的堤防,他们的英勇与牺牲,更是那段烽火岁月里最坚固的“防洪墙”,抵御了侵略的狂澜,守护了家国的根脉。

江河不语,却见证着人类文明的演进。如今漫步濠河之畔,滨江之边,只见水面安澜、鸥鹭翔集。水不仅滋养着两岸生灵,更映照出发展理念的升华——人与自然不是征服与被征服的对立,而是生命共同体中相互成就的永恒伙伴。这脉清波,终将流向可持续的未来。

来源|小苏“画”事工作室

统筹|周安琪

编辑|童婷婷

文稿|孟清扬(南京师范大学新闻与传播学院学生)