【编者按】新经营主体的数量、生存状况,是衡量经济活力和市场信心的重要指标之一。辞旧迎新之际,新华日报联合省税务局、省市场监管局等部门,推出“生生不息 向新而行·新经营主体微调研”系列报道,从2024年新办涉税经营主体、“个转企”等新开办、新开业企业中,挑选烟火气小店、跨境电商、科创企业等不同类型的微观经营主体,以其生存发展状态,窥探江苏经济的成色、韧性。

2月5日上午,太仓舍弗勒智能装备有限公司门口,一辆辆货车排成长龙,引擎声此起彼伏。春节假期刚结束,客户已迫不及待地赶来提货。“我们只管把设备送上车,运输由客户自行安排。”总经理曾耀东站在一旁,难掩喜悦。

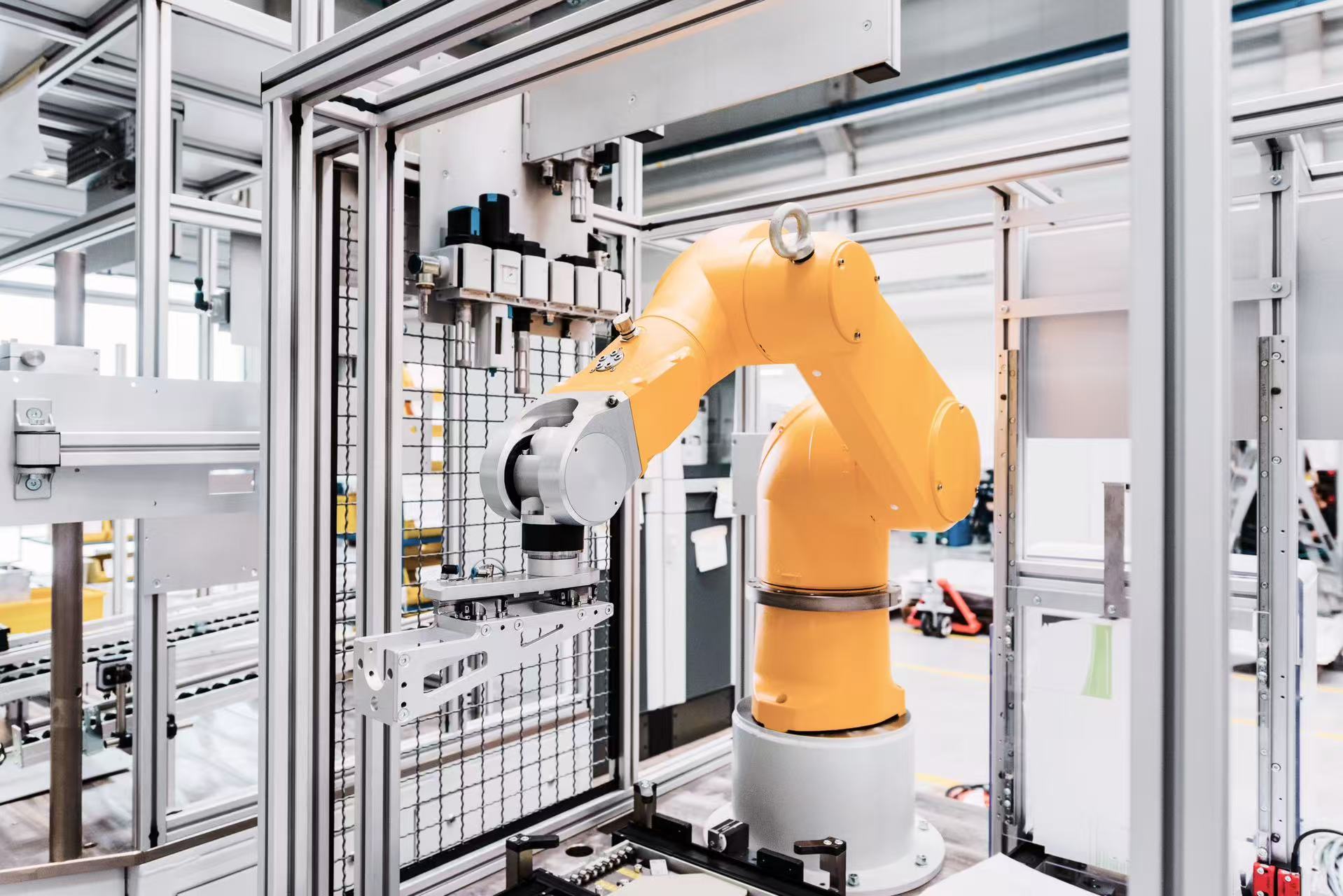

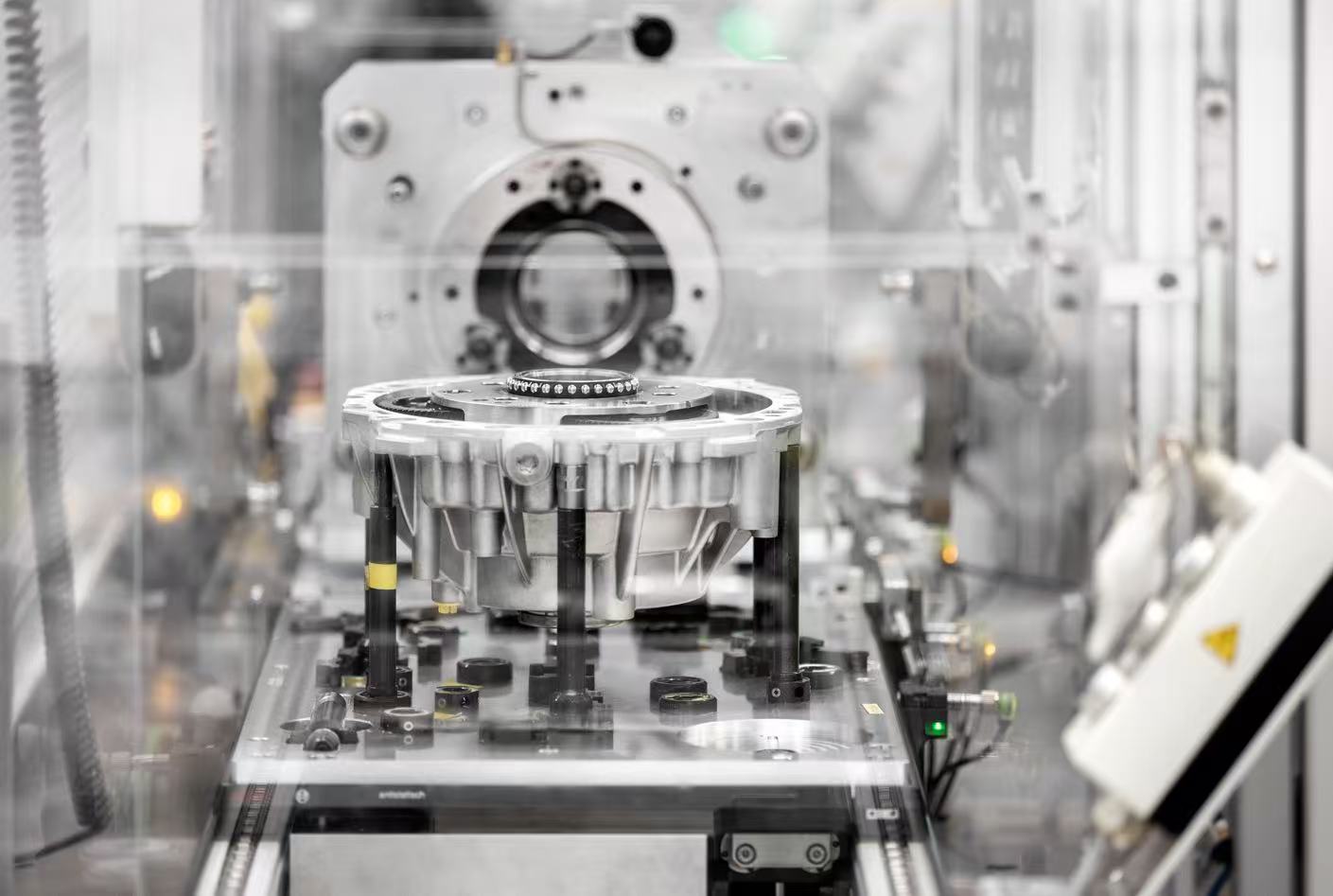

舍弗勒集团是创立于1946年的德国企业,是一家专注驱动技术的科技公司。事实上,舍弗勒与太仓的故事一早就已开始,1997年,其首家中国工厂落户太仓,并持续在太仓投下“信任票”,如今这里已拥有5座生产基地。去年4月,集团再度加码,成立舍弗勒智能装备(太仓)有限公司,起初,公司只为舍弗勒内部工厂提供生产设备,如今已向市场拓展,为汽车、工业、医疗和消费电子等多个行业的外部客户提供个性化设备解决方案,拥有约400名经验丰富的智能设备开发和制造人员,已向市场推出多种定制化设备,智能化生产线便是其中的代表。

“Thank you!”1月23日,曾耀东带记者来到了生产车间,一面遇到了前来验收刹车装置产线的墨西哥客户,他一边与墨西哥客户握手寒暄,一边向记者解释:“这段时间,我们可能几乎全员在岗,客户催得紧,大家都想抢在节后第一时间投产。”

“最初,我们只为集团内部工厂服务,现在已向全球客户开放。”车间内,工程师们正围着一台台产线进行调试。“这条线是发往韩国的,那条是去德国的。去年,我们主要接到的是新能源方面的订单,最大的一笔订单差不多有一 个亿。这不,刚刚发走了两条产线,马上新产线又要进来了。”

过去这一年,这家刚刚成立一年的公司在太仓取得了不少亮眼成绩:成功交付电动牙刷电驱系统装配检测线,助力客户在中国实现高端产品本地化生产;交付韩国客户高性能新能源汽车电驱齿轮箱测试线,大大缩短了客户量产准备周期;交付德国客户汽车燃油泵装配检测线项目,大幅降低了客户产线投资成本。这些项目不仅为客户创造了巨大价值,也为舍弗勒赢得了良好的口碑和市场份额。新公司第一年总体上基本达到了预定业绩指标,还在中国成立了除德国以外的第二个研发部门,专注新工艺新产品的开发。

回溯舍弗勒选择把智能装备公司落户太仓的历程,曾耀东直言,诸多因素促成了这段“缘分”。“太仓的区位优势,让我们能‘左右逢源’。”他笑着说,自己家住上海,每天通勤仅40分钟,“这里是‘上海下一站’,500多家德企聚集,一辆车70%的零部件都能在太仓找到供应商,高端装备是太仓重点发展产业之一,契合公司的发展战略”。与此同时,太仓政府的“双元制”教育为企业输送了大量技术人才,“我们的工程师与本地职校合作开发培训课程,学生毕业后直接上岗,解决了‘用工难’的问题”。

太仓被誉为“中国德企之乡”,这里专业的对德合作机制让曾耀东印象深刻。“从人才公寓补贴到参展扶持,政府几乎‘包揽’了后勤。”曾耀东说,“在集团成立太仓舍弗勒智能装备有限公司期间,太仓市税务局主动参与帮助我们优化了公司进出口方案,优化后的新方案不仅有效消除了涉税风险,更进一步帮助我们节约了1300余万元的成本。”

亮眼成绩的背后,并非一帆风顺。近年来,新能源赛道竞争白热化,国内新增项目锐减,不少企业一度在盈亏平衡线上挣扎。“市场整体都非常‘卷’,价格战太激烈,海外市场也面临关税和签证壁垒。”曾耀东坦言。

企业应对之策是“内外兼修”:优化运营质量,降本增效,从内部管理上挖掘潜力;对外组建精锐销售团队、开拓销售网络,积极寻找新的市场机会,并充分发挥全球网络优势,和海外分公司加强合作,努力开发海外业务。

“根据规划,太仓分公司将成为舍弗勒全球网络的‘核心支柱’,五年内实现业务量倍增,并打造‘德国总部外最强的研发中心’。”对未来,曾耀东充满信心,“未来1到3年内,重点提升业务多元性,对接国内重点产业,加大研发力度。利用国内领先产业优势,积极抢占海外市场,实现业务和利润双提升。”

新华日报·交汇点记者 许愿