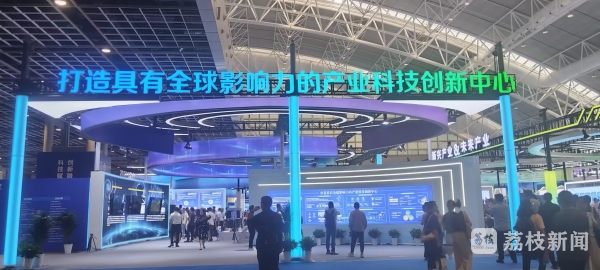

9月11日,以“科技赋能新质生产力 创新融合发展打头阵”为主题的 “2025江苏产学研合作对接大会”在南京举行,广泛组织科技界、产业界、金融界深度对接,推动产学研用融合贯通,加快把科技成果转化为实实在在的生产力。

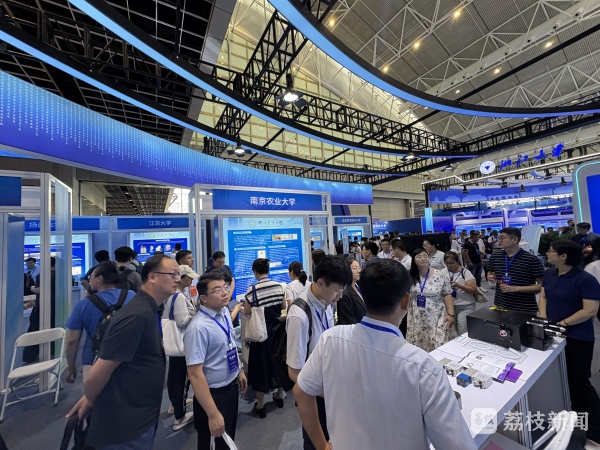

“我是南京理工大学老师,我们南京理工大学的一些光电技术相关方向的研究,在业界都是很创新的。我来自苏州的一家投资机构,今天来到现场,看到了南京理工大学很多的科技成果,我觉得很多都有创业潜力!”

对话的是南京理工大学微电子学院的副教授郑东亮和苏州一家投资机构的负责人,双方聊得火热,并留下了联系方式,约定会后实地考察再做一番详谈。

产学研合作对接大会上,有“自发结对”,也有“组织协同”。南京世和基因生物技术股份有限公司邵阳告诉记者,就在上个月底,公司自主研发的产品世和一号高通量测序基因检测试剂盒,获美国食品药品监督管理局批准上市。而这离不开协同作战。不久前公司牵头成立的“高端诊断技术创新联合体”,就得到许多高校的支持。

“我觉得高校现在更愿意把成果做进一步的转化,也把成果的转化作为更重要的考核指标。现在,我们跟南京大学、东南大学、中国药科大学包括南京医科大学都有战略合作。” 邵阳补充说。

带着需求进去、拎着成果出来,将科技优势转化为现实生产力,这离不开科技“红娘”。大会现场,一批佩戴专有“标识”的技术经理人,奔走在企业、高校科研院所间进行推介洽谈,牵线搭桥。

“在这样的过程中,我们要找一个供给端的成果的亮点、未来应用场景,这样我们就能找一些企业来跟他合作。实际上在更重要的事情是我们平常工作中,一对一地去走访企业,把供需双方做一个精准对接,来给企业做赋能。”南京工业大学技术经理人刘志兵告诉记者。

大会搭平台,而更多的成果转化要落实在具体的实践中。对于这一点,南京大学谭海仁教授深有体会。他告诉记者,近期南京大学联合企业刷新了两项柔性全钙钛矿叠层太阳能电池世界纪录,大幅缩小了柔性与刚性钙钛矿电池的效率差距。而这正是深耕产学研协同创新带来的长期效益。

“光具备科技能力还不够,还要有洞察市场的需求,让我们的科技成果能跟市场产业化和市场需求实现比较完美的结合,这样的话才能实现科技成果转化。未来,我们还要到我们产品的下游去寻找应用,寻找更多的合作者。” 谭海仁表示。

会后,江苏还将开展专题推介、技术咨询、现场洽谈等“把脉问诊”服务,推动产学研合作下沉到园区、企业一线,精准匹配地方产业创新需求,扎实推动科技创新和产业创新深度融合。

记者 | 江苏广电总台荔枝新闻中心

周洋 刘奕婷(实习)