在南京雨花台长眠的十万英烈中,已知姓名者仅有1519位,陶家齐是其中之一:南京江宁人,抗日英雄;85年前送出一份关键情报,让新四军在江宁和句容交界的赤山脚下打赢了一场扬眉吐气的伏击战;1943年他与妻子一同倒在日军屠刀下。

父母牺牲时,陶和寿不满一周岁。他一生都在“找父亲”,尤其是退休后的20多年里,行程逾万里,奔波在父亲战斗过的每一寸土地,寻访老人、收集资料,用坚持与执着还原父亲的往昔。

他是为了找寻一个答案:是什么,让父亲甘愿献出自己的生命?

他是为了让更多人看见:那些在战火中牺牲的抗日烈士,从未真正远去。

为什么要“找父亲”

“我小的时候,只知道自己是个孤儿。大妈告诉我,我1岁的时候,我父母被抓着去杀掉了。但是怎么回事,我小时候一点也不懂。”

陶和寿向“陶家齐中队”的队员讲述往事。南京日报/紫金山新闻记者 孟勃翰 邢飞月 摄

这种“不懂”,成了陶和寿心中的结。长大后,他在雨花台烈士纪念馆找到了“父亲”——

陶家齐(1890—1943),南京江宁人。抗日战争全面爆发后,任新四军第一支队湖熟地区情报站站长。后任抗日民主政府江宁县赤山区区长,为新四军抗击日军提供了准确情报,配合新四军做了大量发动群众抗日的工作。1943年底,被日军逮捕后牺牲。

雨花台烈士纪念馆这短短百来字,记录了父亲的一生,却不足以解答儿子的“不懂”。“我总在想,父亲为什么当情报站站长?他的情报从哪里来的?他们是怎么被日军逮捕杀害的?一同被杀害的母亲呢?”这些疑问,像种子一样在他心里生根,一直陆陆续续在寻找知情人,退休之后,有了时间,在全家的支持下,2000年开始,陶和寿下定决心:“找父亲。”

这一找,直到现在就没有停下来过。

“你还活着啊”

陶和寿回到故乡——南京市江宁区湖熟街道,又先后赴福州、句容、上海、安徽等多地,走了20多个村庄,往返50多次,“到处打听当年和我父亲一起战斗过的人,还有认识我父亲的老人,曾经和我父母住在一个地方的邻居。”陶和寿说,“当他们得知我是陶家齐的小儿子时,都是惊讶、开心,说‘你还活着啊’。”

当年惊心动魄的故事浮现在陶和寿眼前:

1943年9月,陶家齐的住处被当地汉奸告密,日伪军警逮捕了陶家齐夫妇,又放火烧了陶家。

“他们说,我是被一个小通信员从大火中抱了出来,放进一只小木盆,推进河中,被人救起。”陶和寿说。

与此同时,陶家齐夫妇被日伪军带走,残酷迫害了69天,始终未透露新四军的任何消息。陶家齐夫妇的铮铮铁骨让日军逐渐丧失了耐心,决定将他们押回家乡湖熟,游街示众,准备杀一儆百。

▲见证人张翠华。南京日报/紫金山新闻记者 孟勃翰 邢飞月 摄

“我当时12岁,正吃晚饭,看见你爸妈被绑着走,你妈妈在前,你爸爸在后,身上血肉模糊,你妈妈一边走还一边喊你的小名。”今年94岁的张翠华回忆了他父母被捕的细节,陶和寿当场红了眼。

2013年,陶和寿前往福建寻访到了98岁高龄的王直将军,老将军握着他的手感慨,“你父亲是好同志。我们新四军一到赤山还未站稳脚跟,你父亲就站出来带领家人、亲戚以及当地群众欢迎支持,他成了新四军第一支队湖熟地区情报站站长。”老将军还给陶和寿讲述了名震江南的“赤山战斗”。

“由南京开到湖熟的日军南浦旅团岗本联队的一个加强中队,由其中队长吉田带领,图谋于某日‘围剿’三岔地区的新四军与百姓,组织维持会,建立伪政权。”1940年5月13日,新四军江南指挥部政委廖海涛接到陶家齐发来的重要情报,下定决心在赤山脚下打一场伏击战。

这份情报成了制胜的关键。新四军在赤山脚下设伏,经过数小时激战,成功歼灭日军130余人,更是缴获了九二式步兵炮一门。这是新四军挺进江南后一场至关重要的胜仗。

赤山之战缴获的大炮,因新四军不便运走,由陶家齐秘密埋在自家院子里。正是因为这门大炮被村里的汉奸告密,陶家齐1941年第一次被捕。1943年9月,他和妻子朱维珍再一起被捕。

陶和寿看母亲朱维珍的画像。南京日报/紫金山新闻记者 孟勃翰 邢飞月 摄

1943年11月12日傍晚,陶家齐夫妇被日军押到行刑的山坡上。妻子朱维珍口中念着儿子的名字,倒在了日军的屠刀下。紧接着,陶家齐也无声地倒在了这片他深爱的土地上。

南京市雨花台烈士陵园管理局陈列展览处处长闻慧斌说,从1926年到1949年,20多年时间里,在南京及其周边地区牺牲的烈士统称为雨花英烈,所以陶家齐也是雨花英烈。

“曙光已有一线”

陶和寿第一次真切地感受到,父亲的牺牲,不是孤立的,而是为了一场伟大的胜利,“以前觉得父亲很遥远,现在走他走过的路,听他战友的故事,才慢慢懂了他。” 陶和寿翻着装满资料的纸箱,里面有寻访笔记、老照片、史料复印件,“他不是不怕,是他相信,胜利一定会来。”

2021年夏天,一则消息让陶和寿的追寻之路迎来了最动人的“相逢”——中国第二历史档案馆举办 “新四军与南京”史迹展,时任雨花台烈士陵园管理局副局长陈俊峰,在审稿时发现了一本日记本上写着“家齐”两字。

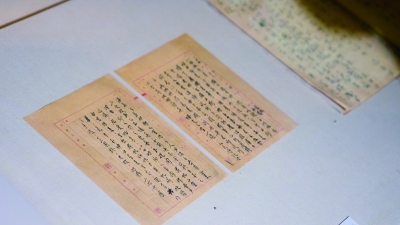

“当时我正在整理父亲的资料,他们突然给我打电话,说找到了我父亲的日记。” 陶和寿当时非常激动,手都在抖—— 他依稀记得这本日记本,那是1950 年 ,他8 岁的时候,跟着大妈把父亲的旧物捐了出去。但是从1950年到2021年,从镇里到区里到市里,历经多年,又经多人之手,以前一直未曾找到。

陶和寿立即从合肥家中奔赴南京,在南京市博物馆见到了父亲的日记本。这本日记共76页,时间是从1938年2月11日到5月5日。泛黄的纸页上,父亲的字迹有些潦草,却力透纸背。

《陶家齐日记》翻拍。南京日报/紫金山新闻记者 孟勃翰 邢飞月 摄

“当我抚摸日记时,似乎和父亲的双手握在了一起。” 陶和寿说,从这些日记里,看到了父亲记录的南京大屠杀后几个月南京一带的凄凉景象,以及他愿意为国家牺牲的话语——

“廿七年,四月十日,晴。马路两旁焚去十之六七,凄凉满目,不堪言状。行至土城头、岔路口等地,亦成焦土。”

“余查数月以来,对于宣传工作,凭心自向,尽力奔走,收获颇广。”

“余焚香静坐,愁闷交加,默祝我军胜利,救人民于水火。”

“曙光已有一线,人民将脱苦海矣。”

“看到这里时,我哭了。父亲期盼看到胜利。” 陶和寿说,他的小名 “圆圆”,正是源于父亲的这份期盼。他小时候听大妈说,自己是八月十五中秋节出生的,父亲给他取小名 “圆圆”,希望 “家庭圆满,国家团圆”。

“《陶家齐日记》是一份宝贵的史料。”闻慧斌说,它不是冰冷的文字,是英雄的手记。以前我们只知道陶家齐是烈士,有了日记,他的形象更鲜活了,也明白了他参加新四军抗日的初心。

“他们永远活着”

如今,抗日烈士陶家齐的故事更加广为人知。在南京江宁区湖熟街道,有了一条“家齐路”。赤山脚下的思陶亭里,王直将军题写的“赤山烽火”石碑,静静诉说着当年的壮烈;南京市东山小学内,有一个以烈士命名的 “陶家齐中队”。

陶和寿和学生们一起致敬。南京日报/紫金山新闻记者 孟勃翰 邢飞月 摄

在刚刚过去的这个暑假,陶和寿带着“陶家齐中队”的少先队员再一次来到父亲的墓前。当少先队员在烈士墓前敬起少先队礼时,革命精神有了新的生命力。

“陶家齐中队”队员陈启凡记得,陶和寿爷爷在纪念碑前站了很久,轻轻擦去碑上的灰尘,“感觉他在触碰一个他永远也见不到的亲人。”陈启凡说,他们会把陶家齐英雄的事迹讲给弟弟妹妹听,让更多人知道这位抗日英雄。

“陶家齐中队” 辅导员时燕和陶和寿也经常交流。时燕说,学校成立这个中队,就是要让英雄精神走进校园,在孩子们心中扎根。“烈士儿子的寻找,本身就是一堂生动的爱国主义课。这种坚持,会指引孩子们懂得铭记,学会担当。”

83岁的陶和寿依然没有停下脚步。他不仅经常来南京雨花台祭拜父亲,寻访父亲当年的革命足迹,还撰写了陶家齐烈士纪念书册。早在2016年清明节,他就和12位烈士亲属一起受聘成为“雨花英烈亲属宣讲团”成员,在雨花台向参观者宣讲烈士事迹。

“我年纪大了,但只要还走得动,会继续寻找父亲的其他日记,将父亲的家国情怀和爱国主义精神传承下去。” 陶和寿说。

他的外甥徐齐功也在帮他整理资料,“找父亲,这是舅舅活下去的信念,我也会让外公的精神传下去。”徐齐功暗暗立下誓言。

赤山的风还在吹,雨花台的花还在开。这场“找父亲”的征程,早已不是陶和寿一个人的追寻 —— 它是一个儿子对父亲的思念,是一个民族对英雄的铭记,更是一种精神在新时代的传承。正如陶和寿常说的:“我找的不是父亲一个人,是千千万万像他一样的英雄。只要我们记得,他们就永远活着。”

南京日报/紫金山新闻记者 俞凡 张露 孟勃翰 邢飞月 吴丛熙 杨婧 沈建梅 钱建芬 张希 李子俊 朱彦

监制 周长城

总监制 马正华 江飞