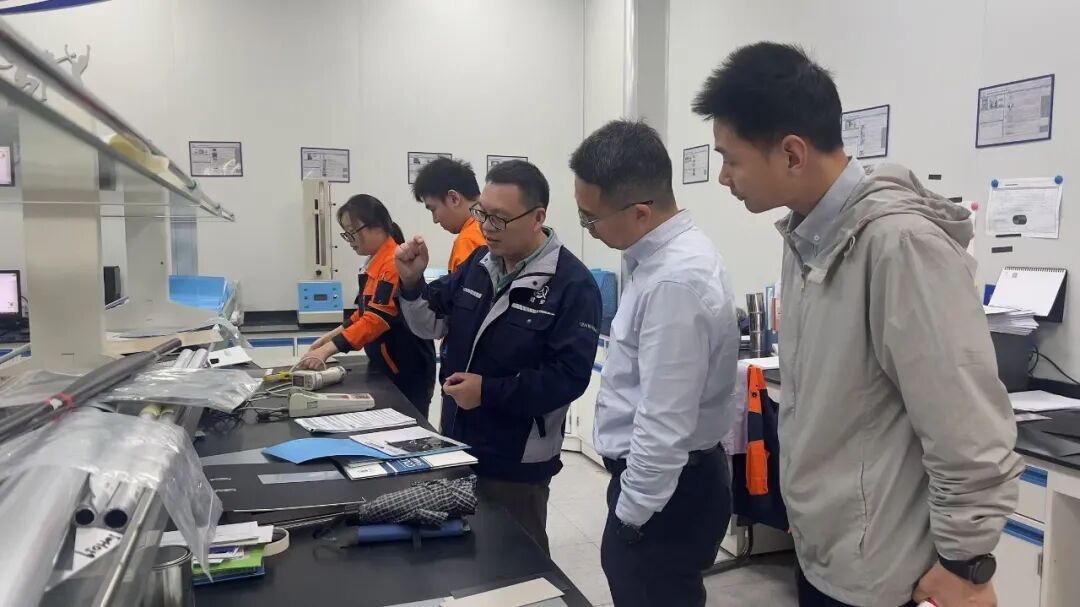

在伟龙意程智能科技的实验室里,技术总监胡志山正反复调校一个手机大小的“黑匣子”——这款替代传统近两米长光幕杆的TOF传感器,成功破解了行业长期存在的“透明物体检测难”问题。不远处,高校输送的技术人才正操作新升级的光幕自动检测系统,助力企业突破制约制造链发展的关键瓶颈。

这仅是东台市创新生态中一个寻常场景。在这片产业沃土上,一粒粒创新“种子”正加速完成从实验室到生产线的蜕变。其背后,是东台市深入实施创新驱动发展战略,以科产融合发展构建的“创新光合作用”体系:让科研机构的“技术供给”与企业的“产业需求”,在政策阳光的催化下,持续转化为产业升级的“有机养分”。

“我们不要昙花一现的技术烟花,而要培育生生不息的创新生态。”市科技局相关负责人表示,从实验室的灵感闪现到生产线的机器轰鸣,从高校的论文专利到车间的工艺革新,一条清晰的“科产融合东台路径”正愈发鲜明。

在“雨林生态”里淬炼科技创新策源力

“企业的生产线就是我们的实验室,企业的需求就是我们的攻关方向。”南邮—东台技术转移中心负责人、南京邮电大学集成电路与工程学院教授王德波用“共同研发、共享成果”,概括了东台校企协作的核心逻辑。

这种深度绑定,正是东台市构建创新雨林生态的生动注脚。在这里,企业从“技术被动接受者”转变为“创新需求提出者”,高校从“论文生产者”升级为“产业问题解决者”,双方共同成为创新的“育种人”,推动科技创新的种子在产业土壤中扎根生长。

为强化企业科技创新主体地位,近年来,东台市积极引导企业与高校、科研机构深度合作,通过组建创新联合体、建设科技创新平台等方式,围绕产业需求共同凝练科技问题、联合开展科研攻关、协同培养科技人才,推动企业主导的产学研融通创新。

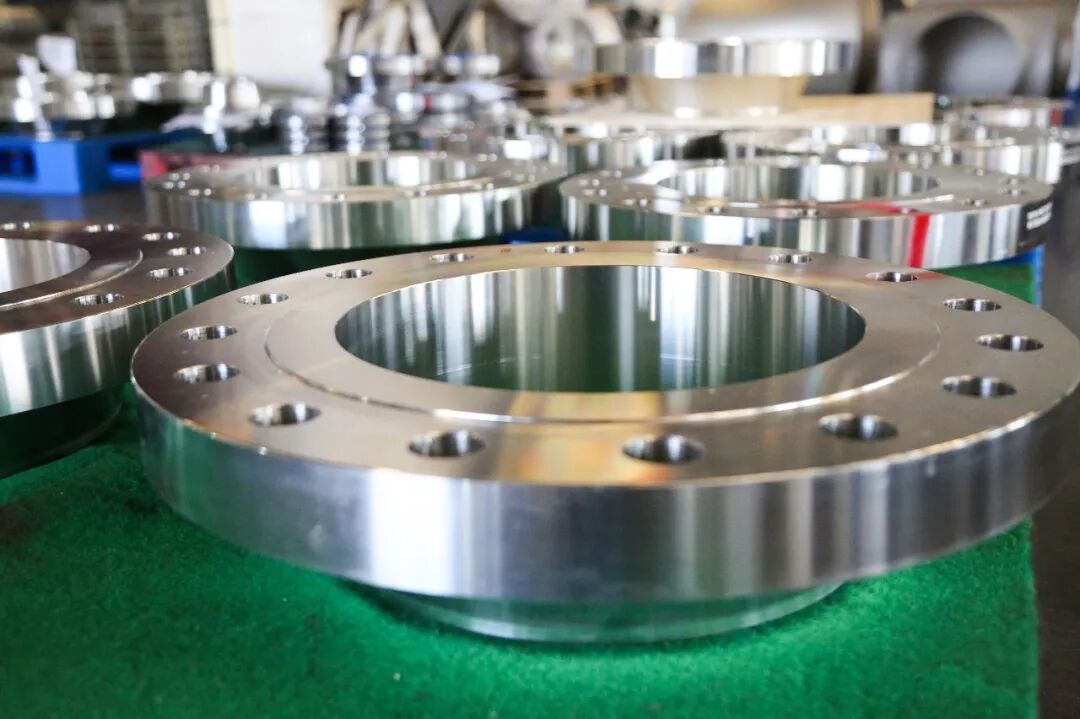

典型案例不胜枚举:上海交通大学材料科学与工程学院与新中洲特种合金共建“高端金属特材及制品联合研究中心”,双方签下首个“五年之约”,高校科研团队直接参与企业战略规划及核心产品研发,标志着东台科创、产创融合迈上新台阶;溱东骏茂新材料与江苏大学协同创新,成为华东地区唯一能生产双向钢的企业;远洋不锈钢联合哈工大攻关,突破异种金属焊接技术;新闵锻造在交大专家指导下,从默默无闻的小企业成长为东台高端装备领域的“主力军”。

为加速科技成果转化,东台市打出系列组合拳:今年以来举办高校直通车等中小型专项产学研对接活动近60场,精准匹配企业需求;收集整理高校科技成果并分产业领域定向推送;瞄准上海、南京、西安、武汉等高校资源集聚地,搭建区域技术转移协作平台;选派专家学者担任科技镇长、科技副总下沉企业一线,针对产业链供应链“卡链”“断链”问题“一企一策”开方,既当“科技红娘”牵线搭桥,又做“转化保姆”跟进落地,还当“售后顾问”保障成效。

如今,高校送来的“金点子”在企业生产线结出“金果子”,科研成果走下“书架”走上“货架”,科技人才从实验室走向车间,人才、资本等创新要素如毛细血管般渗透至产业全链条。

在“数智基座”上锻造产业创新驱动力

走进晶澳车间,智能化场景令人震撼:机械臂与AGV小车自主协作完成全部工序,智慧小车通过5G局域网精准建模,无需导轨或地码指引即可灵活上料、避障,一座“灯塔工厂”的雏形跃然眼前。

更核心的变化发生在“看不见的地方”——一套覆盖原材料进厂到产品出仓全流程的“数字系统”,实时掌控每道工序的工作内容、产量、耗时及产品流向,让科技“最强大脑”与产业“最强躯体”深度融合,生产线的效率大幅提升。市工信部门相关负责人透露,晶澳东台基地在设计之初便对标全球灯塔工厂,搭建行业首创的全流程智能化生产线,能耗较同行业降低10%。

智能工厂培育路径,既聚焦龙头企业“高精尖”,也关注中小企业“毛细血管”。市工信局围绕“生产智能化、装备自动化、产品数字化、管理信息化”四条主线,通过全覆盖诊断评估精准把脉,为企业定制个性化改造方案:针对中小企业“不愿转、不敢转、不会转”痛点,推出轻量化、低成本的“小轻快准”综合解决方案;对专精特新企业则助推系统集成,让数字化转型成果惠及全链条。

数字化转型的乘数效应正在释放:润云纺织通过智能互联网连接7000台喷水织机,1名挡车工可同时操作150台设备,生产效率提升300%,用工成本下降70%,综合能耗和污水排放显著降低;2025年中国制造业转型升级研讨会在东台召开,27家企业创成省先进智能工厂,数字经济规上企业营收增长20.2%……

数字基础设施同步夯实:全市建成5G基站2223个、光网端口1.7万多个,实现市域全覆盖;科森工业互联网标识解析二级节点接入企业8807家,标识注册量173亿次、解析量186亿次,为产业链上下游数据贯通与协同创新提供强力支撑。

在“冠军梯队”中涵养创新生态活力

一组数据折射东台市创新实力的跃升:今年净增有效发明专利246件,其中高价值发明专利占比过半;55项新技术新产品进入省公示名单,数量占盐城全市近三分之一;新增创新型中小企业112家,累计658家企业完成专精特新企业入库更新;新获批省专精特新企业29家,总数达218家、保持盐城第一;东强、星基入选国家专精特新重点“小巨人”,富乐华蝉联独角兽企业,核心获评省院士专家创新中心,沃特入选省前沿技术研发项目计划。

创新土壤日益肥沃,产业实力持续增强,企业热情空前高涨,园区发展势头迅猛。东台通过连续4年开展科技创新攻坚活动,以系统性思维实施百企技改,构建起“点—链—面”创新生态。即“点”上,引导骨干企业建设企业技术中心,形成国家、省、市三级培育梯队;“链”上,逐链布局省级以上制造业创新中心,提升产业链整体创新能力;“面”上,发挥标杆企业示范作用,推动企业争创省级以上技术创新示范企业,促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合,力争全年新增国家高企100家、国家专精特新“小巨人”10家。

从创新中小企业到专精特新企业,再到国家级“小巨人”,企业申报热情高涨。市工信局联动各镇区工业条线,入企指导、精准服务,“一企一案”助力企业从“要我申报”转向“我要申报”,折射出从“要我创新”到“我要创新”的深层转变。

位于“不锈钢之乡”溱东镇的远洋不锈钢,便是典型代表。通过产品创新、智改数转等举措,该企业从创新型中小企业起步,一路进阶为省专精特新企业、国家专精特新“小巨人”,三年实现“三级跳”,产品广泛应用于石油、化工、新能源、核电、船舶等领域,成为行业转型升级的“破局者”。

前不久召开的市委十五届九次全会强调:“聚焦实体根基,厚植科产融合‘打头阵’的竞争优势。”会议明确,要突出创新主体地位,以“企业发展三件事”为抓手,加大科技招商力度,强化领军企业培育,力推富乐华创建省重点实验室、耀鸿冲刺中国潜在独角兽、晶澳早日建成世界灯塔工厂,为科产融合赋能制造业高质量发展指明方向。

从创新“种苗”破土到产业“森林”繁茂,东台市的实践生动诠释了科技创新与产业创新的辩证关系。在这里,每一粒创新种子都能找到适配的土壤,每一棵成长中的苗木都能汲取充足养分,最终汇聚成生机勃勃的创新雨林。这种科产深度融合的发展模式,不仅为全市高质量发展注入强劲动能,更为县域经济创新发展提供了可复制的“东台方案”。