“起来!不愿做奴隶的人们……”当黑胶唱片机的指针划过唱片,一段熟悉的旋律流淌而出。歌声里带着几分外国人特有的语调,每个汉字却咬得字正腔圆,这是由美国左翼歌唱家保罗·罗伯逊于20世纪40年代用中英文演唱的《义勇军进行曲》。

2020年,爱国人士刘良模之孙刘新家中装修时,收录这首歌曲的原版唱片《Chee Lai》(意为《起来》)意外重现。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,也是《义勇军进行曲》发表90周年,在日本无条件投降日前夕,这本原版唱片首次向新华日报交汇点新闻公开。

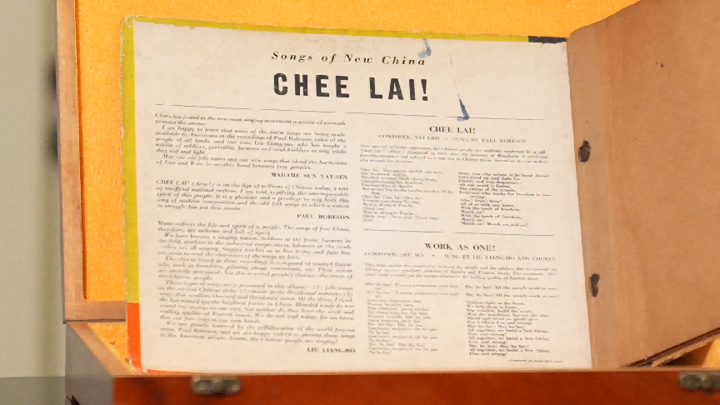

这张唱片的封面上,一位中国小战士伫立在阵地上,腰间佩有手榴弹,头戴钢盔,左下侧则是几位做出“顶好”手势的中国小朋友,展现了特定历史语境下的场景。

值得注意的是,该唱片封页内不仅收录了宋庆龄、刘良模和罗伯逊三人的题序,同时还附有歌曲的汉语音注与英文译文。需要说明的是,这种题序的呈现方式,与目前国内一些纪念馆所收藏的该物品的单独题序册页,在形式上存在差异。

在题序中,宋庆龄表达了对这张唱片的期待:“愿我们的这些古老民间旋律和融汇东西方风格的新歌曲,能够成为自由人民之间的另一纽带。”刘良模强调:“音乐反映了人民的生活和精神,歌唱教会我们更好地生活,更好地战斗!”罗伯逊本人则满怀深情地写道:“能够演唱这首歌的英文版本,能够歌唱一个战斗的民族填了新词的古老民歌,既是一种乐趣,也是一种荣幸。”

“祖父是一个非常有热情、有想法的人。”在刘良模曾居住的上海市山阴路老房里,上海财经大学人文学院教授刘新,向记者详细展示了那本珍贵唱片,也将90年前那段鲜为人知的故事娓娓道来。

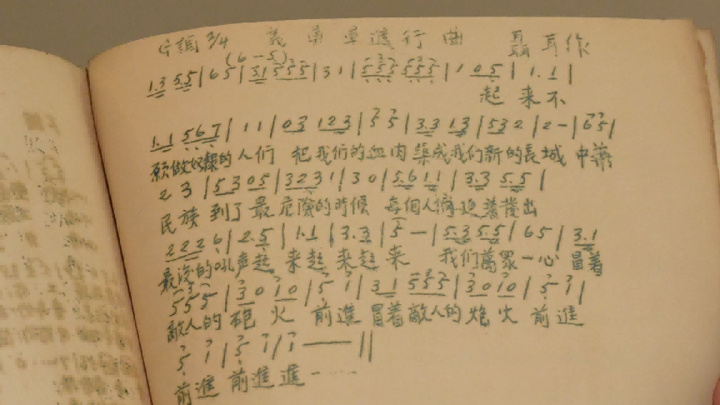

据刘新回忆,早在1934年,刘良模就发起了中国最早的群众性歌咏运动。“他教的第一首歌是他自己写的《救中国》,30分钟就能教会。”刘新说,歌咏队伍由最初几十人发展到数千人,吕骥、麦新、冼星海等音乐人也相继加入,歌声成为最广泛的抗战动员手段。

1936年6月,为呼应救国会成立,刘良模在上海南市公共体育场指挥逾千人合唱,甚至一度打动了前来制止的警察,现场一度与军警同声歌唱。

抗战全面爆发后,歌咏活动逐渐受限。1940年,刘良模远赴美国继续抗战动员工作。一次朋友聚会中,他表达了希望能让美国民众听见中国抗战之声的愿望。朋友当即提议联系著名黑人歌唱家保罗·罗伯逊。

两人一见如故。刘新回忆:“祖父唱给他听中国的抗战歌曲,唱到《义勇军进行曲》时,保罗·罗伯逊马上说:‘这首歌好,你现在就教我。’”此后,保罗·罗伯逊在刘良模的注音指导下,学会了用中英文演唱这首中国战歌,并在纽约露天剧场首度公开演唱。1941年,他与刘良模指挥的华侨青年歌唱团共同录制了唱片,并命名为《Chee Lai》。

唱片共有三张,收录了七首中文抗战歌曲。其中,罗伯逊独唱《义勇军进行曲》《凤阳花鼓》《大路歌》《到敌人后方去》四首,青年歌唱团则演唱了《锄头歌》《军民合作》等三首歌曲。过程中,保罗·罗伯逊不仅首次尝试以中英文交替演唱《义勇军进行曲》,更参与歌词英译,并与原词作者田汉沟通后进行适度改编,使其更便于国际传播。

“保罗·罗伯逊是我们目前所知第一位公开用中文演唱《义勇军进行曲》的外国歌手,”南京艺术学院音乐学院声乐系副主任范真璇介绍道,“他的演唱不仅在美国,也在国际间引发了反响,这体现了音乐的功能性。”

随着太平洋战争爆发,这首战歌也随唱片传播至东南亚。1944年,它成为印度德里电台对华广播的开场曲;1945年,在联合国庆祝反法西斯胜利日的演出中,作为中国代表曲目响彻世界舞台。

1949年,刘良模应邀参加第一届政协会议,并与代表共同建议将《义勇军进行曲》定为国歌。会上他发言说:“国歌不是写出来的,是从人民的革命斗争中生长出来的。《义勇军进行曲》在世界上早已被熟知,这正是中国最合适的选择。”

如今,90载风云已过,这首诞生于人民、传唱于世界的旋律,依旧激荡人心——这,是人民的合唱,是中国人民的声音。

策划:王晓映

编导:朱威 王瑞枫

文字:朱威 张洁茹

摄像:王瑞枫

剪辑:王瑞枫

配音:董双

美编:郑玲玲