2022年12月,美国加利福尼亚大学旧金山分校承认,该校人员曾于上世纪利用囚犯开展“不道德医学试验”;2022年10月,美国费城市政府就上世纪在一所监狱里开展“不道德医学试验”道歉;2010年10月,时任美国总统奥巴马就一项性病秘密人体试验向危地马拉道歉……

多年来,每隔一段时间,美国就有新的人体试验丑闻曝光。这些试验突破道德底线,给医学史刻上永远的伤疤,就像时任危地马拉总统阿尔瓦罗·科洛姆曾谴责的那样是“违背人性的犯罪”,也“揭示了美国医学道貌岸然下的唯利是图”。

“黑暗的印记”

上世纪70年代,当艾伦·霍恩布卢姆在美国宾夕法尼亚州费城监狱系统担任文化教员时,他立即注意到高墙后面一些不寻常甚至令人不寒而栗的事情:在位于费城东北部的霍姆斯伯格监狱里,许多囚犯的背上“打着补丁”或裹着包扎纱布。霍恩布卢姆后来惊愕地发现,这些人是该监狱长期人体试验活动的“小白鼠”。

“这是费城历史上一个非常黑暗的印记。”霍恩布卢姆日前在霍姆斯伯格监狱外接受新华社记者采访时说。霍姆斯伯格监狱是上述不道德人体试验的现场之一,霍恩布卢姆1971年到费城监狱系统工作。

历史记录显示,1951年至1974年,该监狱数百名囚犯成为人体试验对象,被故意暴露于药品、病毒、霉菌、石棉甚至二噁英中,用于皮肤病、生物化学和制药研究,研究“赞助方”包括美国知名医药公司和军方。

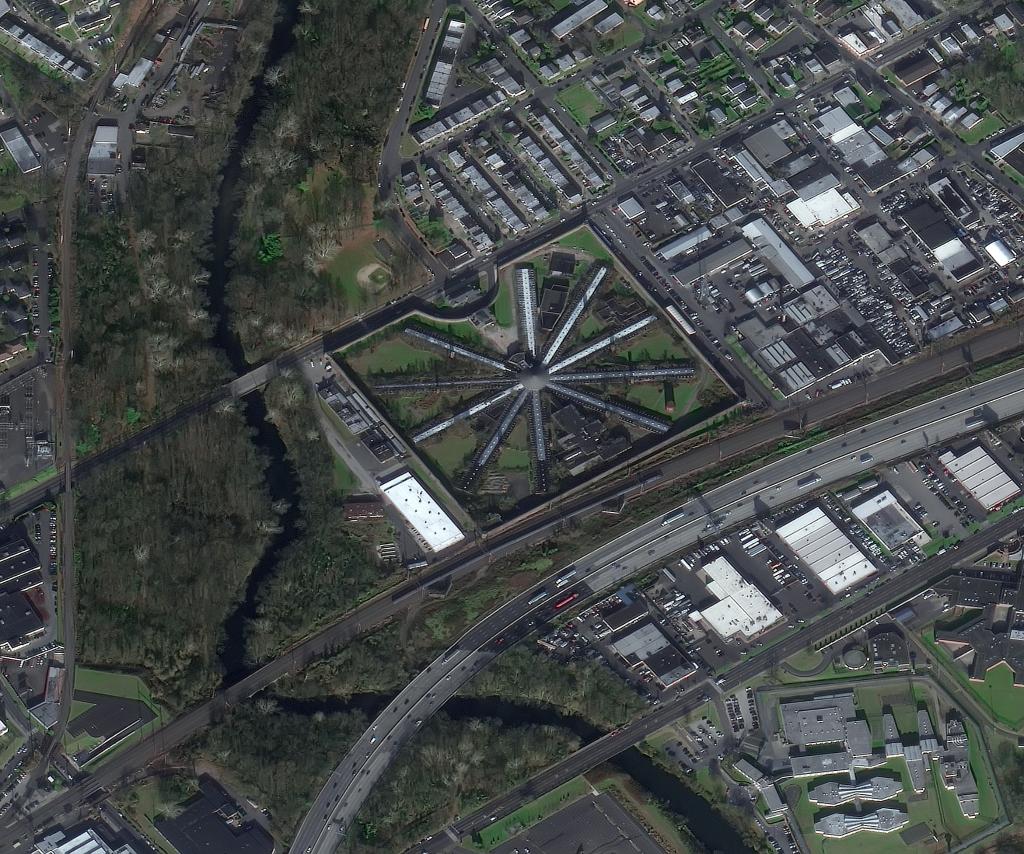

图为2021年拍摄的美国费城霍姆斯伯格监狱的卫星遥感影像。

霍恩布卢姆说,霍姆斯伯格监狱“可以说是(当时)美国最大的人体试验中心”,试验由宾夕法尼亚大学研究人员阿尔伯特·克利格曼主持,研究对象绝大多数是非洲裔囚犯。“这些囚犯绝大部分人没怎么受过教育”。他们没有被告知体内注射了什么或身上涂抹了什么。为换取微薄报酬,他们要忍受皮肤瘙痒、起疹以及发烧等各种症状,有些人还发生了性情变化,但没人帮他们治疗这些副作用。

“当克利格曼走过监狱大门时,他看到的不是囚犯,不是人,而是他口中的‘一亩亩皮肤’——这些人处于社会经济的最底层。”霍恩布卢姆对记者说。1993年,霍恩布卢姆放弃了在费城警长办公室的工作,以研究和曝光这段“黑历史”。他将自己有关该监狱人体试验的第一本著作起名为《一亩亩皮肤:霍姆斯伯格监狱人体试验》。这本书1998年出版后轰动一时,一些曾经的人体试验受害者这才明白自己经历了什么。

后来,霍恩布卢姆遇到了非洲裔男子爱德华·安东尼——霍姆斯伯格监狱的“小白鼠”之一,将他的遭遇写成关于该监狱的第二本著作《被科学惩罚:一个黑人在美国入狱服刑的故事》并于2007年出版。霍恩布卢姆说,这些试验“基本上毁了安东尼的生活”,他像其他受害者一样,对美国的“医生以及医疗机构极度不信任”,因为他们看到自己如何被利用甚至被虐待,如同亚拉巴马州“塔斯基吉梅毒研究”的受害者那样。

↑↑戳视频看新华社记者实地探访曾进行不道德人体试验的美国监狱并采访曝光此事的原狱方官员。

“塔斯基吉梅毒研究”对美国黑人来说是一段可怕的记忆。自1932年起,美国卫生部门官员在亚拉巴马州塔斯基吉以“免费治疗梅毒”为名,征集600名黑人男子作为试验对象,包括399名梅毒感染者和201名作为对照组的健康人,秘密研究梅毒对人体的危害。曾参与这项试验的护士尤妮斯·里弗斯说,患者们免费接受的所谓“治疗”,实际上不过是几片维生素或阿司匹林药片,甚至在青霉素被广泛用于治疗梅毒后仍是如此。试验的主要目的就是让这些患者不接受任何治疗,以保证研究的“连贯性”。

这项研究直到1972年被媒体曝光后才被迫终止,当事人被隐瞒真相长达40年,许多受害者及其亲属付出了健康乃至生命的代价。在1972年美国媒体首次披露这一丑闻时,参与试验的患者中已有28人直接死于梅毒,约100人死于并发症,40人的妻子受到传染,19名子女在出生时就染上梅毒。

近年来,类似案例还在陆续被曝光。2022年12月,加利福尼亚大学旧金山分校发布报告称,该校两名皮肤病学家20世纪六七十年代曾在旧金山附近一座监狱的医院里进行了数十次“不道德医学试验”,包括把杀虫剂和除草剂外敷在受试对象皮肤上或以静脉注射方式注入体内。校方承认,在让囚犯知情并获得其同意方面,这些试验“存在问题”。

伸向世界的“黑手”

2010年10月1日,时任美国总统奥巴马致电时任危地马拉总统科洛姆,就60余年前一项秘密人体试验道歉。

原来,1946至1948年间,美国研究人员在危地马拉的监狱里进行人体试验,在受害者不知情或未经受害者允许的情况下故意让他们感染梅毒和淋病。试验对象随后接受青霉素治疗,以测试青霉素是否有治疗或预防效果。直到2009年,有医学史专家在梳理已故美国医生约翰·卡特勒留下的资料时,才发现这段危地马拉监狱内的惊人历史。

2011年,美国生物伦理问题研究总统委员会发布报告承认,20世纪40年代,美国研究人员在明知违反伦理标准的情况下,故意让危地马拉1300多名囚犯和精神病患者感染梅毒等性病。在试验过程中,共有83名试验对象死亡。

参与受害者对美方诉讼的危地马拉医疗调查员巴勃罗·维尔纳对新华社记者说,这一秘密人体试验不仅直接危害受害者自身的身心健康,也直接危及其后代。一些受害者的后代因脑损伤,会出现行为紊乱、精神分裂以及其他精神或心理疾病。

“我们发现不少梅毒患者的子女受到直接影响。有些人容易发生早期流产,许多人无法生育子女。很多孩子一出生就感染梅毒,一些孩子长到三四个月就夭折。”维尔纳说。他说,许多受害者或其家属至今仍未得到应有赔偿。

尼日利亚政府起诉美国制药巨头辉瑞公司案也曾广受关注。1996年4月,尼日利亚北部卡诺州暴发麻疹、霍乱和脑膜炎疫情,造成3000多人死亡。辉瑞公司向这一地区派出“志愿医疗队”,在此过程中对约200名儿童进行了抗脑膜炎新药“特洛芬”的药物试验。此后,尼日利亚政府指控辉瑞公司在未获批准的情况下进行这项试验并造成11名儿童死亡,其余181名儿童留下耳聋、脑损伤、失明、瘫痪等后遗症。辉瑞否认所有指控,表示有关计划当时获得尼政府批准,并称造成这些后遗症的是脑膜炎而非“特洛芬”。2009年,双方达成和解,辉瑞同意支付7500万美元,其中3500万美元用于赔偿受害者。

尼日利亚科学院前院长、病毒学家奥耶瓦莱·托莫里告诉新华社记者,他对那场悲剧印象深刻,这种事本不该发生。在托莫里看来,辉瑞当年在尼日利亚儿童身上做药物试验是乘人之危,因为患儿父母求医心切。“他们(辉瑞)来这里开展不符合医学伦理规范的药物试验。他们声称试验对象对药物试验的可能结果充分知情并且接受,但这不是真的。他们显然很不恰当地利用了疫情的严重性以及试验对象父母的无知。”

到了21世纪,这种不道德人体试验依然在发生。2017年,美国维护人权医生组织发布调查报告指出,美国中央情报局在“9·11”事件后实施“非法、不道德”的所谓“强化审讯”研究,由医学专业人员设计和试验包括水刑、睡眠剥夺在内的各种“酷刑技术”,收集数据以研究刑讯效果,并将“研究成果”用于对被关押人员的审讯。在报告所列举的一个案例中,对一名被关押者的刑讯手段极为残酷,以至于团队工作人员被警告要“为以前从未见过的事情做好准备”,甚至其中有些人因受到强烈刺激而哽咽、哭泣。

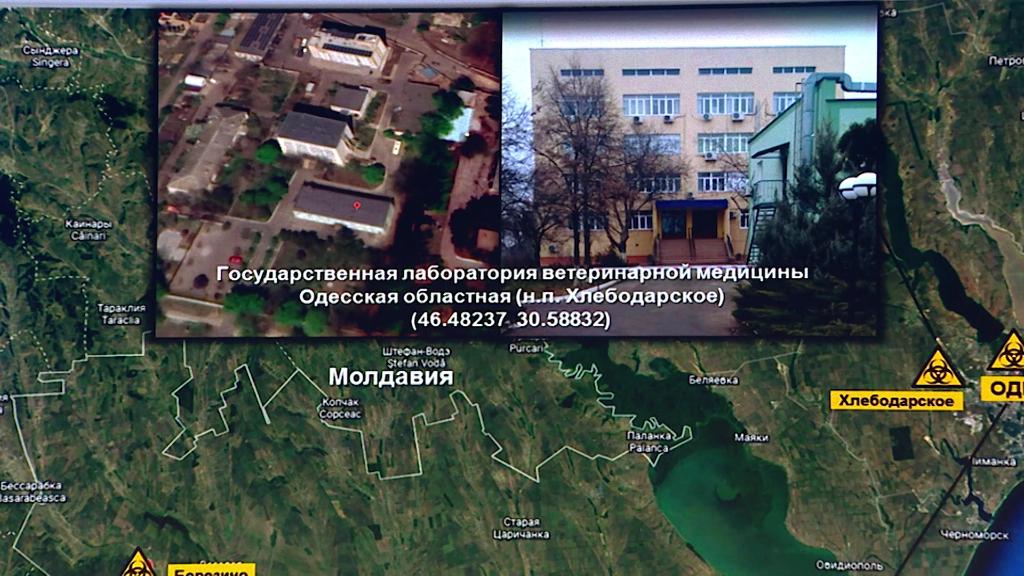

2022年以来,俄罗斯披露了美国在全球资助或控制数百个生物实验室的消息,引发国际社会高度关注。其中一些实验室也被指控进行人体试验并导致人员死亡。俄罗斯微生物学家伊戈尔·尼库林说,世界上只有一个国家在他国领土上操控数百个军事生物实验室,并为此花费数十亿美元,那就是美国。

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔说,美国在全球控制的生物实验室秘而不宣,外界对它们的目的和运行状态一无所知,这些有军事背景的神秘实验室对世界的安全构成严重威胁。一些历史案例表明,美国操控的生物实验室出现过安全问题,造成了不可挽回的损失。

俄罗斯军方2022年3月17日对外公布了美国在乌克兰境内开展生物军事项目的相关信息。图为俄国防部当天提供的视频截图。新华社/卫星社

“违背人性的犯罪”

美国开展的上述不道德人体试验违反了医学最基本的一项原则——不伤害。国际上关于医学人体试验的《纽伦堡法典》和《赫尔辛基宣言》等文件,都明确了相关原则。

美国纽约大学生物伦理学家阿瑟·卡普兰说,针对二战中纳粹在集中营进行人体试验的罪恶行径,战后制定的《纽伦堡法典》规定,在人体上进行试验必须获得试验对象同意。这是对人的尊严和自主权的根本尊重。

“美国医学界当初不顾《纽伦堡法典》的约束,认为这些规范是科学探索进程中的障碍,就没有遵守。”霍恩布卢姆说,“一些非常‘聪明’的人抛开医学伦理,把它当作束缚或问题,这就是美国监狱等机构中有那么多人被当作试验品的原因。”

美国维护人权医生组织指出,中情局刑讯技术效果研究计划是在未经被关押者同意的情况下进行的,美国医学专业人员在为酷刑这一犯罪行为提供支持的过程中又犯下另一项罪行,即在被关押者身上进行人体试验。这是《纽伦堡法典》制定以来“美国医学专业人员违反医学伦理最严重的行为之一”,也“违反美国法律和国际法”。

曾跟踪调查美国在危地马拉秘密人体试验的社会调查工作者克拉拉·德派斯表示,进行这些试验的美国医学人员未警告试验对象可能发生的危险与隐患,这些试验违反了《赫尔辛基宣言》的基本原则。危地马拉时任总统科洛姆更是直斥这些试验是“违背人性的犯罪”。

托莫里认为,辉瑞当年在尼日利亚的试验违反了世界卫生组织关于药物试验的规范,也违反了医药企业应遵守的医学伦理。相关赔偿对辉瑞来说算不上很大损失,但这一事件给尼日利亚民众留下长久的痛苦记忆,不少当地人至今仍记忆犹新,对外国药物和疫苗仍心存疑虑。这甚至影响到尼政府开展的历次疫苗接种行动,包括新冠疫苗接种。

归根结底,不论是在美国国内还是在其他国家,进行秘密试验的许多美国研究者并没有把试验对象当作平等的人来看待。

“这些囚犯基本上被遗忘了,就像实验室里的小白鼠、狗,或是猴子、猩猩。”霍恩布卢姆在谈到霍姆斯伯格监狱的人体试验受害者时这样说。

德派斯指出,美国研究人员对危地马拉人极度不尊重,在试验记录中将其称为“低等人”。“(危地马拉方面提起的诉讼)悬而未决,因为危地马拉和美国的关系不平等。”德派斯说,“这种不平等不仅体现在两国关系上,也体现在美国公司与危地马拉政府打交道的过程中,更不用说受影响的群体,也就是那些弱势和不受尊重的群体。”