10月15日下午,南师附中江宁分校科学盒子项目成果答辩会暨颁奖典礼在学校举行。经过两个多月的潜心研究,八个从层层选拔中脱颖而出的课题小组呈现了一场别开生面的科研盛宴。来自东南大学、中国科学院京区科协的五位专家担任评委,与学校领导、教师及家长代表共同见证了高一学子们的科研首秀。

南师附中江宁分校党委副书记张蜀江为答辩会致辞。她告诉同学们,“科学不只是教科书上的公式定理,更要融入生活、服务生活。希望同学们通过科学盒子项目,不仅学会如何设计实验、收集数据、分析结果,更重要的是培养科学思维和探究精神,将科学方法应用于解决实际问题。”

在7月份收到录取通知书后,新高一同学们便投入“科学盒子”微型实验室中,围绕各自选择的科学问题展开探索。本次答辩会展示的八个课题涵盖领域广泛,从基础材料到前沿科技,从环境保护到新能源开发,充分展现了同学们敏锐的科学视角和社会责任感。

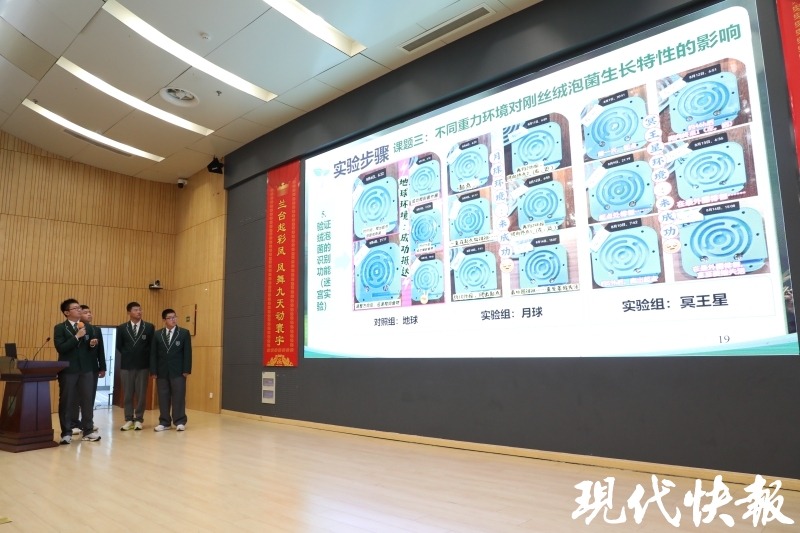

“微重力”课题通过自制回转器模拟微重力环境,以水萝卜和刚丝绒泡菌为研究对象,探究微重力对生物生长的影响。实验对比了微重力与正常重力下两者的形态变化和生理活性,为理解太空环境下生物生长发育提供了有益参考。中国科学院京区科协研发部负责人郝怀宁频频点赞,并创新性地提出可以增加对模式动物的研究,拓展微重力环境的实验场景。

“矿物颜料”课题基于ArduinoUNO板和TCS3200颜色传感器自制颜色检测仪,实现了对物体表面颜色的低成本、便捷检测。研究还探究了矿物颜料颗粒度及胶液种类对其呈色效果及稳定性的影响,为矿物颜料的生产制备及文化遗产保护提供了科学依据。南师附中江宁分校高中部副校长刘斌赞扬该课题选题优秀,实验过程讲述清晰,鼓励同学们在研究中重视情感体验和团队合作。

“水凝胶”课题关注这种在生物医学、化工、农业等领域具有巨大潜力的材料。同学们通过不同的天然胶与变性淀粉的配比制备水凝胶,探索种类与配比对水凝胶性能的影响,致力于推动食品包装的绿色革新。东南大学化工学院教授郭玲香表示,该课题全球意义重大,实验设计合理,数据丰富,建议可从变性淀粉机理和水凝胶力学性能等方向深入探究。

“抑藻剂”课题系统总结了物理、化学、生物及组合技术四大类小球藻去除方法。课题组还针对家庭鱼缸、锦鲤鱼池、污水处理等不同场景提出了具体解决方案,兼顾生态安全与成本效益。东南大学物理学院教授苗霖肯定该小组分析的系统性,建议将研究切入点与课本知识链接,用更直观的图形展示研究成果。

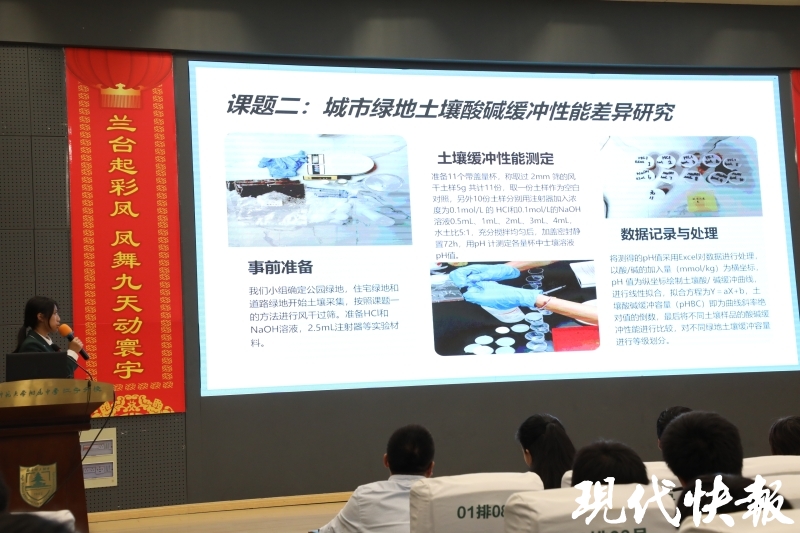

“土壤酸碱性”课题聚焦城市绿地土壤酸碱度特征分布、缓冲性能差异以及调理剂对碱性土壤改良效果,为优化城市生态管理、构建可持续植物生长环境提供了科学依据。郭玲香教授表示,该课题对生态环境影响重大,三个子课题层层递进,数据充实,建议将研究过程介绍得更详细,并加强与农业生产实际的联系。

“鱼菜共生”课题探究了鱼菜共生系统的构建与运行稳定性。同学们针对硝化细菌、水质、蔬菜三个变量提出假设,通过不同的实验,得出氧气、细菌载体和合适水源环境对系统构建和维护至关重要的结论。中国科学院京区科协研发部老师王姝赞扬该课题基于真实生产生活,问题拆分科学,体现了实事求是的科研精神,希望研究假设更清晰,变量控制更明确。

“微生物燃料电池”课题直面全球能源危机与环境问题,探索利用土壤微生物将化学能转为电能的前沿科技。项目从阳极布置方式、不同电极厚度组合、菌种添加三个方面多角度进行实验分析,还创新性地搭建了植物阳极-微生物燃料电池,利用植物的光合作用为阳极提供养分,以实现持续供电。

“智慧家居”课题探索语音识别技术在实际场景下与智慧家居深度融合的可能性。同学们通过实验探究语音识别技术的基本特性,并设计制作沙盘模型进行实践验证,展示了信息技术与人工智能在生活中的应用前景。

“科学盒子项目最大的成功,不在于得出了多少创新结论,而在于让同学们真正体验了从提出问题到解决问题的完整科研过程。”郝怀宁对本次答辩会进行了总结点评。他表示,两个多月的时间里,同学们学会了查阅文献、设计实验、分析数据、团队协作,这些能力比任何具体知识都更加珍贵。郝老师勉励同学们将此次科学探究的经历内化为终身受用的科学素养,保持好奇心,敢于质疑,勇于探索,将科学精神融入日常学习和生活中。

经过激烈角逐,评委会现场评选出5组“科研菁英奖”和3组“科研之星奖”。此外,还颁发了“最佳海报奖”和“海报人气奖”等奖项。南师附中江宁分校党委书记、校长张士民老师等领导为获奖小组颁奖。

据悉,科学盒子项目作为南师附中江宁分校科技创新教育的重要一环,今年首次在高一年级全面推行。该项目通过提供微型实验室和科研指导,让学生在真实情境中体验科学探究的全过程,培养了学生的科学素养、创新思维和实践能力,为培养未来科技创新人才奠定了坚实基础。

通讯员 郑文文 现代快报/现代+记者 袁永红

(学校供图)