以大报恩塔风铃为线索,串联起丝路贸易的文明对话;连接千年秦淮,共同绘制祈愿者的愿望之河;从城砖开始,收集历史碎片,走进城市记忆……8月14日,2025“永不消失的遗产”全球创客大赛决赛现场,一场汇聚多元主体的“文化对话”精彩上演,全球青年创客通过模型讲解,勾勒出数字创意激发文化创新表达的生动图景。

聚焦 “一城一塔一河”,八组创客演绎遗产活化新方案

本届赛事由大报恩寺遗址博物馆主办,选取“一城・一塔・一河”作为叙事主体,邀请全球青年创客共同探索文化遗产保护。

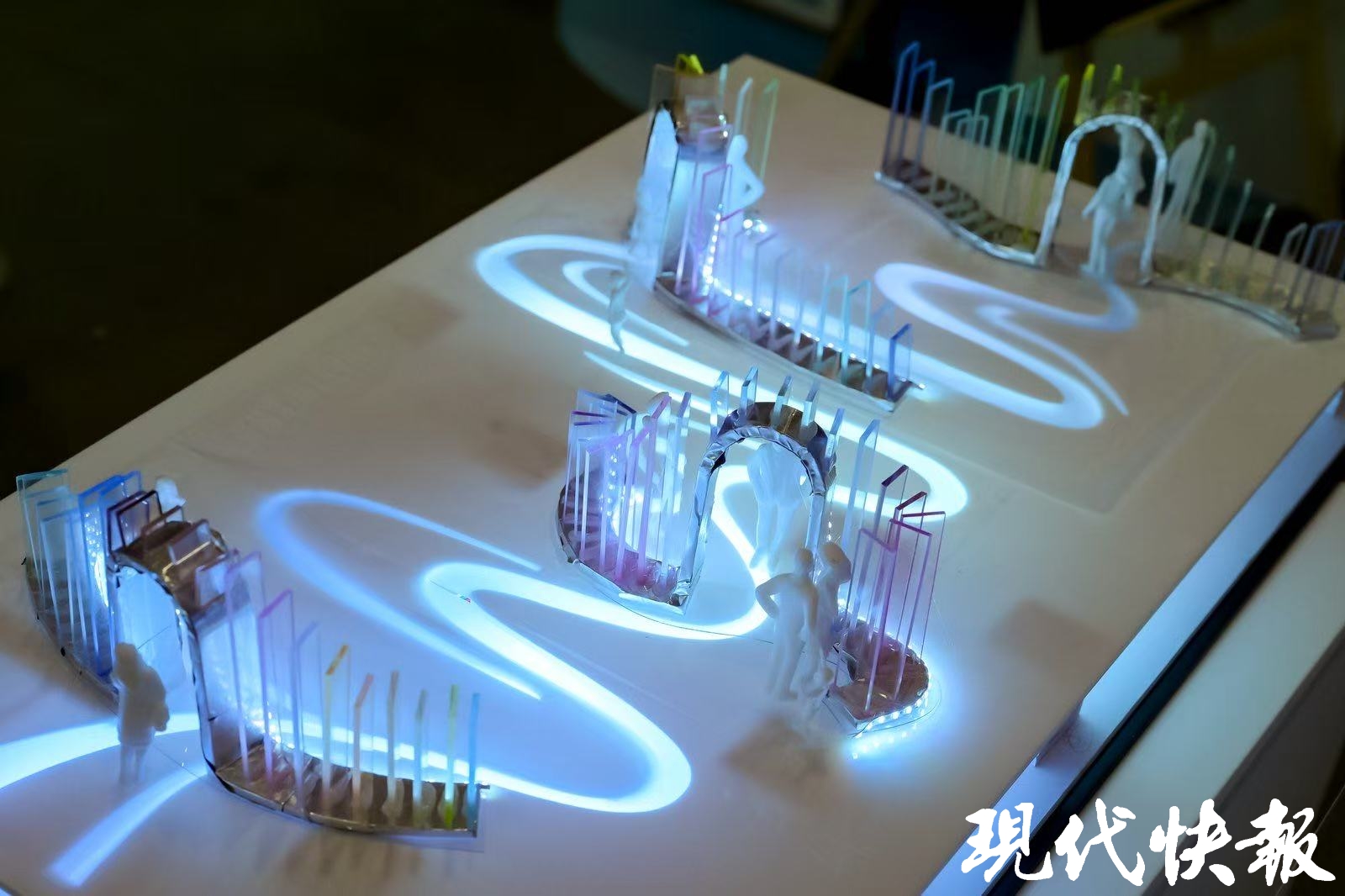

现场,31名创客青年、8支队伍依次展示了经过半个月驻地创作完成的数字艺术装置模型,带来了兼具文化内涵与创新理念的装置设计方案,用多元形式赋予历史遗产新的活力。

数字盐水鸭队伍的“愿河”方案,聚焦连接千年秦淮与世代心愿。游客摇动风铃可触发流水灯光,依据随机愿望数字找到专属愿望签,通过NFC许愿,可以查看不同年代南京人的愿望,还能生成AI拼贴诗分享。

光核设计队伍的“Luxflow光流”,以“流”与“龙脉”为核心概念,结合“一城一塔一河”的空间递进关系,将装置路径分为水之段、城之段、塔之段。游客通过NFC触碰解锁历史故事与光流祈福。

像素宝塔队伍的“立体记忆之书”,以流动的城市记忆为核心理念,18块砖石构成动态记忆长河,承载文物归乡、城墙青砖等南京故事。游客靠近时装置静止,地面投影呈现历史画面,还可参与“寻找第19号文物”行动续写记忆。

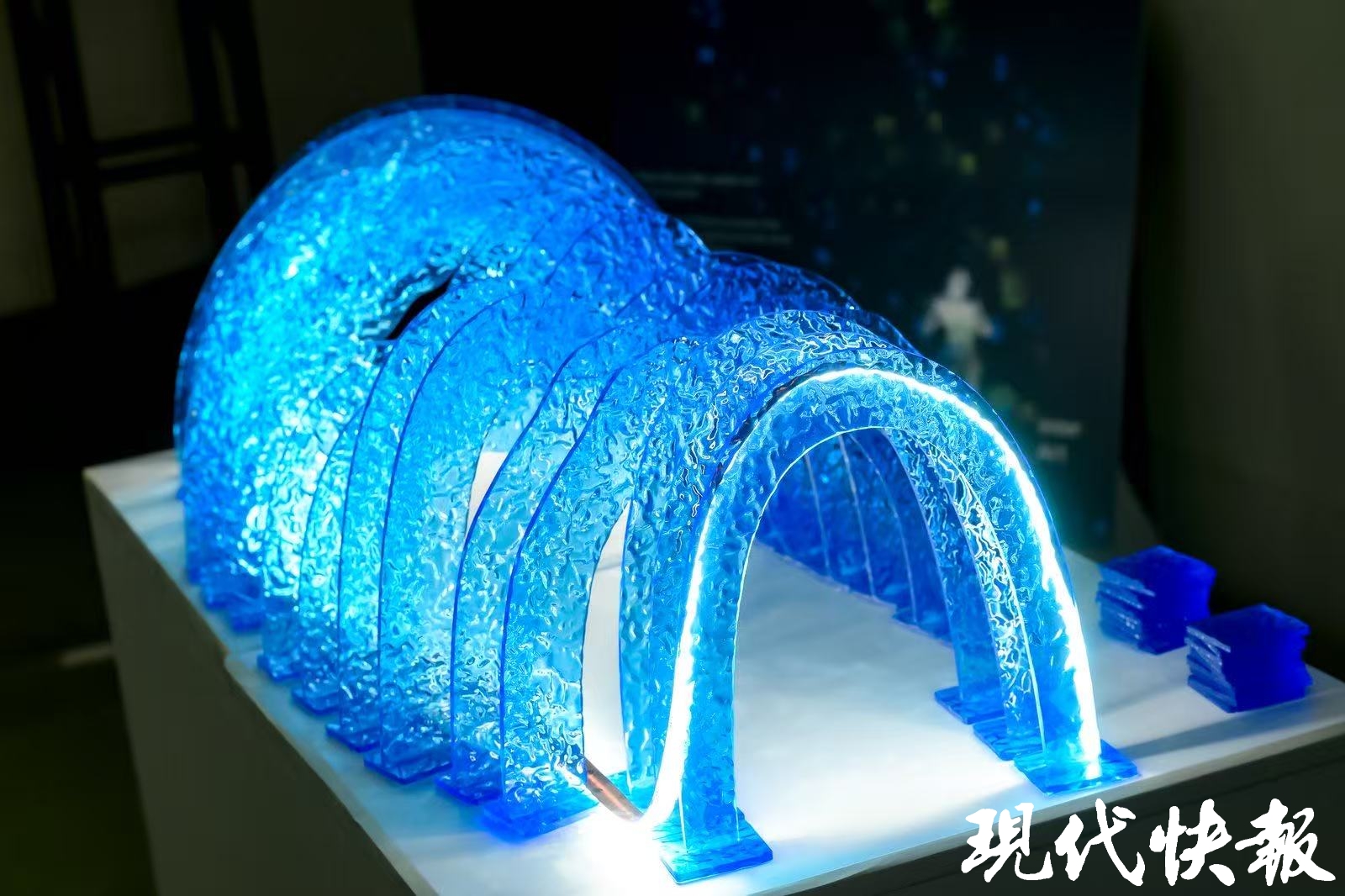

网格工作室的“门语”,以南京东西南北四段城墙的代表性城门为载体,装置包含地面秦淮灯带与透明防爆玻璃拱门。游客在拱门两侧可聆听古今声音,触摸城砖刻字触发光影。

经过中外评审团评审,“丝路余声”队凭借“生铃之园”摘得桂冠,网格工作室、光核设计、数字盐水鸭、像素宝塔4支队伍则分别获得最佳全球吸引力奖、最佳美学奖、最佳互动体验奖、最佳遗产叙事奖。

以风铃为钥,唤醒金陵丝路记忆

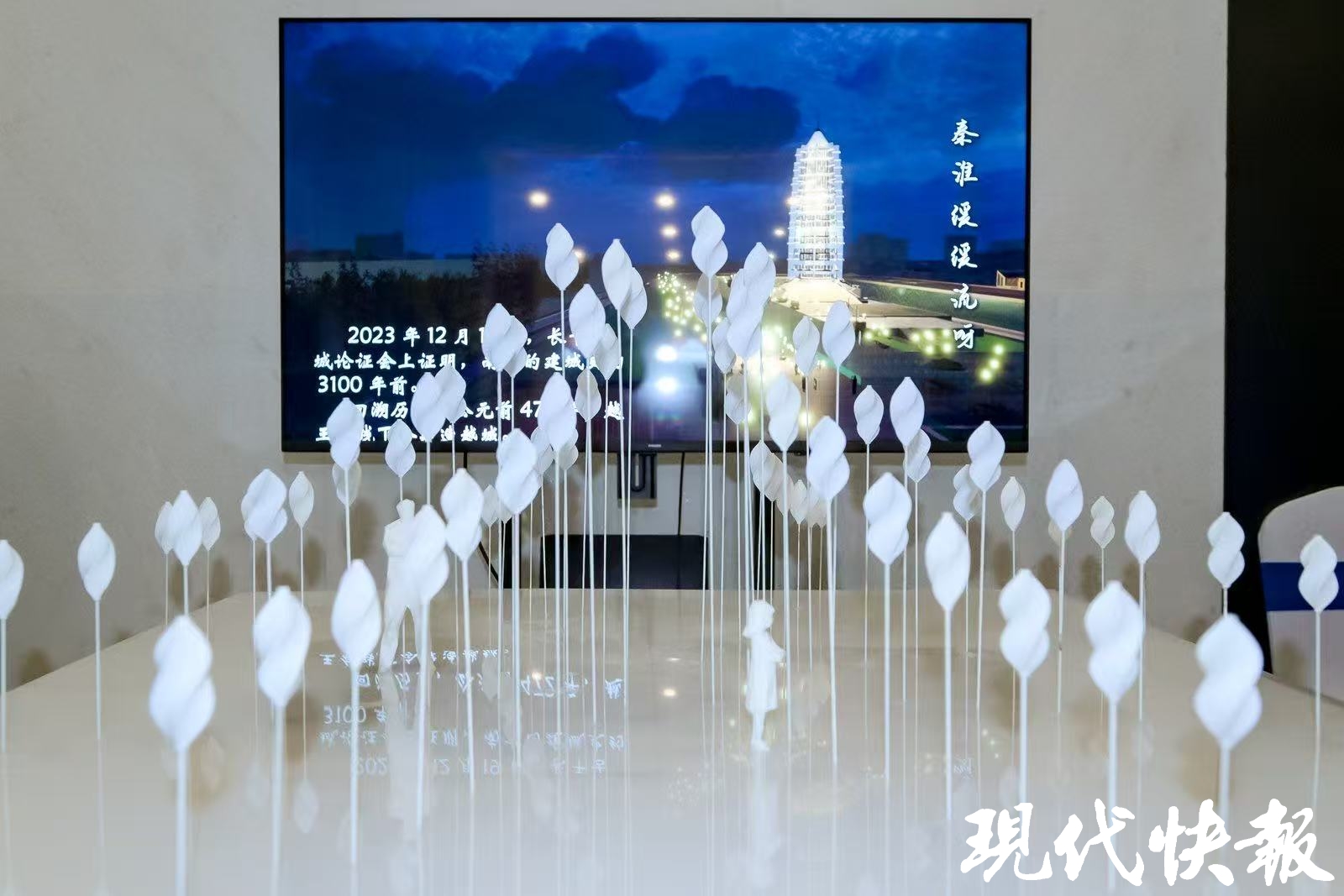

冠军“丝路余声”队由来自中国的尹韶阳、杨兆,来自印度的ZaiKhan以及来自阿塞拜疆的Asaf组成,他们对其作品“生铃之园”进行了深度解读。“生铃之园”以重现南京失传的“钟声”为核心——那些曾从大报恩寺塔楼传出、见证郑和船队远航、承载城市诗歌韵律的声音,正是南京文化身份的重要组成,也藏着关于旅行与贸易的丝路故事。

团队提炼了南京三大景观元素:大报恩塔锥形塔顶的标志性轮廓、秦淮河畔风中摇曳的芦苇、传统莲花铃铛的灯罩,并将莲花铃铛优化为“风力收集器”,让装置能自然响应每一缕清风。配套复原了南京不同朝代的宝船模型,结合AR演示系统,直观呈现历史变迁。

“你摇动的不仅仅是一个灯杆,而是整个金陵城的时光的轴心。”团队成员的分享,让现场人员更深刻地感受到作品的文化温度。

尹韶阳表示:“我们的设计以消失了很久的大报恩寺琉璃塔上面的风铃为灵感,尝试去唤醒南京沉睡的记忆。”“我们的装置核心正如这座城市的历史文化,有风就有记忆。”杨兆补充道。

全球联动+公众参与,共筑遗产活化“南京样本”

联合国教科文组织、大英博物馆等国际机构的深度参与,为本次大赛注入了全球视野;伦敦大学学院、清华大学等13所高校及机构的学术支持,构建起跨文化的知识网络;19个国家、近700位青年创意人才主动参与,带来的创意提案成为文化遗产“活化”的新鲜力量。

活动现场,联合国教科文组织东亚多部门办事处主任夏泽翰发表视频致辞。他说:“基于去年的大赛,这种延续具有重大意义,因为它展示了国际合作和青年参与,以及在文化遗产保护中如何成为一个持久的成功范例。”

本届赛事参与主体还从“赛事内部”延伸到“社会公众”,邀请本地市民与全球创客“破圈”对话。路演现场,近百名本地师生及市民游客见证装置模型如何贴合“当代公众需求”。

赛事过程中,入围创客们还实地参访了南京。夜探博物馆、“你好塔灯”立秋点灯仪式、苏超“第二现场”观赛等特色文化体验活动,让他们在充满活力的城市社交场景中,深度感知南京历史文化的当代生命力。

未来,“生铃之园”创意装置将在大报恩寺遗址博物馆天台正式落地亮相,大报恩寺遗址博物馆向全球青年发出邀约,共同见证一场“南京叙事—全球回响”的共振效应,让“共同的遗产”在全球共创中永不消失。

现代快报/现代+记者 裴诗语/文 钱念秋 图/视频 部分图片来源于主办方