现代快报讯(通讯员 王伟 记者 于露)4月11日,南京航空航天大学物理学院杨浩教授团队和李伟伟教授团队,联合清华大学南策文院士,在介电储能领域取得重要突破,成功研发出储能密度高达215.8 J/cm3的自组装树枝状纳米复合薄膜电容器,为高性能储能器件开发提供了创新性策略。相关研究成果发表在国际顶级期刊《Science》上。

介电储能器件凭借其功率密度高、充放电速度快、使用寿命长、高温稳定性好等优点,在可再生能源、电动汽车和高功率系统等领域展现出广阔的应用前景,已成为国家“双碳”战略目标下新一代储能技术的重要发展方向。但长期以来,介电材料的储能密度显著低于锂电池等主流储能技术,成为限制其进一步应用的瓶颈所在。

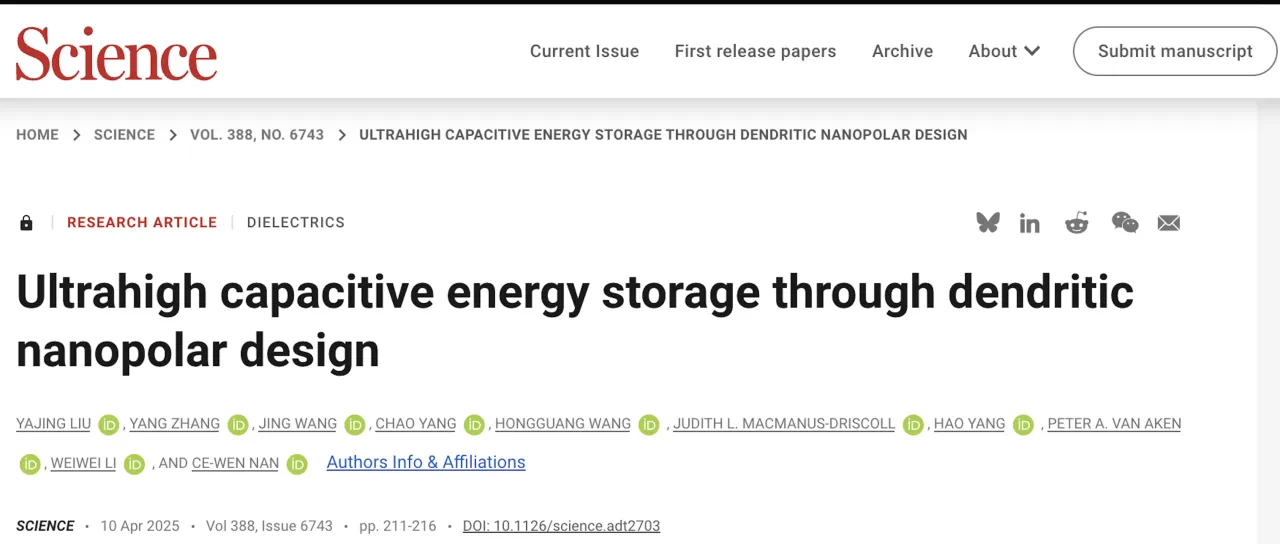

当前制约介电储能器件性能提升的关键科学问题,在于极化强度与击穿场强之间存在的“内禀倒置关系”。针对关键科学问题,研究团队原创性提出了在宽禁带绝缘介电材料中引入“树枝状纳米极性(Dendritic Nanopolar, DNP)结构”的设计策略,成功构建了PbZr0.53Ti0.47O3-MgO(PZT-MgO)自组装树枝状纳米复合薄膜模型体系,实现了击穿场强和极化强度的协同优化,最终研制出储能密度超国际同期水平的介电电容器。

研究团队首先利用相场模拟对DNP结构进行设计与预测。模拟结果显示,在组分优化后,相较于传统结构,分支状纳米极性复合结构能够显著抑制界面处的局域场集中效应并增加击穿路径的曲折度,从而大幅提升复合结构的击穿场强。同时,DNP复合结构中存在更加无序的铁电R相和T相纳米畴混合,能够赋予该结构优异的储能性能。

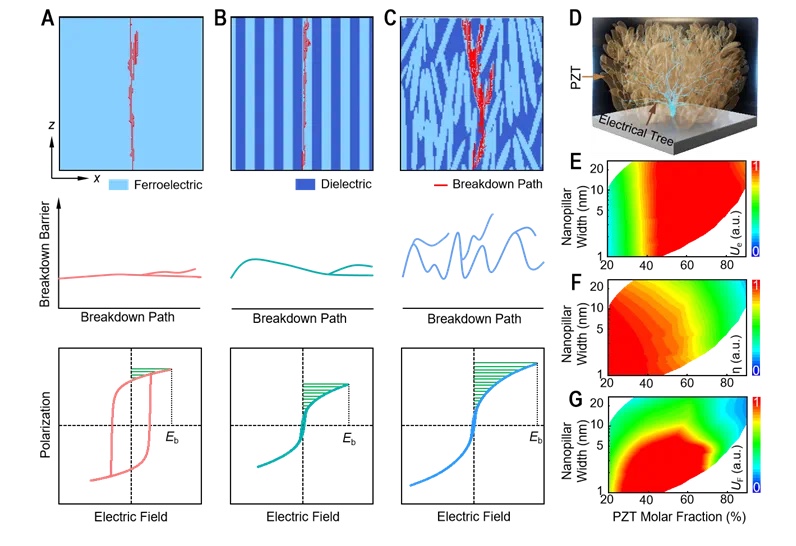

研究团队基于自组装纳米复合薄膜的构建方法,在宽禁带绝缘体MgO中引入树枝状PZT铁电相。多尺度结构表征证实了DNP结构复合薄膜的成功制备:原子分辨STEM成像显示出PZT与MgO之间清晰可辨的界面;原子位移映射和极化矢量可视化分析更是清楚呈现了PZT区域内部明显的纳米极性畴结构。这些微观特征共同赋予了复合材料优异的宏观储能性能。

研究团队构建的DNP结构PZT-MgO复合薄膜电容器表现出突破性的储能性能。在摩尔配比为1:1的PZT-MgO复合薄膜中,实现了击穿场强与极化强度的协同提升:在7.4 MV/cm的超高电场下,其储能密度高达215.8 J/cm3,刷新了当前介电储能领域的国际最高纪录。该器件同时具备80.7%的储能效率,兼具高能量输出与低能量损耗。此外,在-100 ℃–170 ℃宽温区范围及1010次疲劳循环测试下,器件性能保持优异的稳定性。

在这项高水平成果的背后,是一支高度融合、协同攻关的卓越科研团队。在南策文院士的指导下,研究团队紧密协作,充分整合了物理、材料、集成电路等实验与理论多方面的技术力量。正是这种跨学院、跨学科、跨学校、跨国界的通力协作,构筑了本成果从偶然发现到理论突破、从基础创新到器件性能跃升的全链条科研闭环。

(图源:南京航空航天大学)