疟疾,在我国民间俗称“打摆子”,是一种古老又致命的流行病,杀死了近一半曾经在这颗星球上生活过的人。时至今日,每年还有数亿人遭受疟疾之苦。疟疾的克星——奎宁和青蒿素——拯救了亿万患者的生命,体现了现代科学的伟大成就,更让世界看到了传统中医药的深厚底蕴。

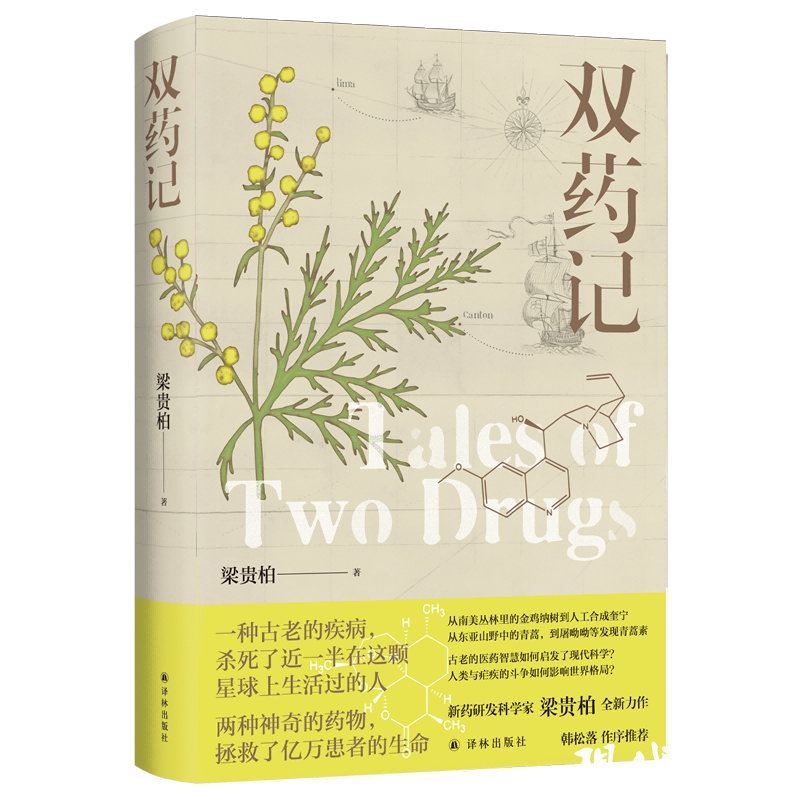

新药研发科学家梁贵柏的新作《双药记》,讲述的正是疟疾、奎宁和青蒿素的故事。这本书融合了历史和想象、科学和文学,展现了一幅幅与疟疾相关的壮阔历史画卷,正如序言作者韩松落所说:“这本书除了是一部医药史、交通史和战争史,也是对人类智慧和道德的深入剖析。”《双药记》展现了东西方在抗疟斗争上的殊途同归,是一部不可多得的原创科普著作。

从古印加的神树到风靡世界的奎宁

古印加人很早就发现,生长于池塘边的一种树的树皮可以治疗疟疾。弗朗西斯科·皮萨罗于1532年率军征服印加帝国后,西班牙逐渐在南美建立起殖民统治,大批欧洲人移民到利马,其中就有药剂师萨伦布里诺。1632年,他托人将一包当地的树皮粉带到了罗马,让罗马的药剂师尝试用它来治疗疟疾,这是第一例有记录的用南美树皮粉来治疗疟疾的案例。

至于金鸡纳(Cinchona)这个名字的由来,则来自一个传说。1629年至1639年,西班牙驻利马的总督是钦琼伯爵,他的夫人按西班牙语的习惯被称为钦琼纳(Chinchona)。钦琼纳来到利马后患上疟疾,一名土著姑娘用树皮粉治好了她的病,钦琼纳随后订购了大量树皮送往欧洲,用于治疗疟疾,因而这些树皮被人们称为“钦琼纳树皮”(Chinchona Bark)。1742年,现代植物命名法的创立人卡尔·林奈将这种树命名为金鸡纳(Cinchona),沿用至今。据说,这便是沿用了钦琼纳夫人的名字,至于林奈为何遗漏了字母“h”,至今仍是一个谜。

从新大陆传到旧大陆后,金鸡纳树皮粉救人无数,其中就有不少王公贵族,比如英王查理二世、法国国王路易十四的王太子,甚至还包括康熙皇帝。1692年,康熙身患疟疾,经太医医治无果,服用洪若翰等来华传教士进献的金鸡纳树皮粉才得痊愈,金鸡纳霜由此被清廷奉为圣药。

这种神秘的树皮粉里,到底有什么东西可以抗疟呢?

从18世纪中期开始,历经七十多年,化学家和药剂师们终于分离出了金鸡纳树皮中的抗疟活性成分,并将其命名为奎宁。此后,奎宁取代金鸡纳树皮粉,成为治疗疟疾的首选,更是在热带作战的军队之刚需,有时甚至影响战争走向。

奎宁被广泛应用于治疗疟疾两百多年,于1909年被发现出现耐药性。人类需要一种新的抗疟药物。

从故纸堆里的“青蒿一握”到举世瞩目的青蒿素

东晋葛洪所著的《肘后备急方》中曾提到青蒿治疟:“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之。”此后的一些医书中,也有用青蒿熬汤、制丸治疟的方子。但“青蒿一握”重新出现在主流医书《本草纲目》之中,已经是一千多年以后的事了。李时珍整理和辨析医书典籍时,发现前人提到青蒿有青、黄之分。谨慎起见,他同时列出了“青蒿”与“黄花蒿”两个条目,也照录了葛洪“青蒿一握”的方子,但并未对其进行验证。青蒿仍然被埋没于故纸堆中。

抗战时期,西南大后方疟疾肆虐,依赖进口的奎宁陷入短缺,人们于是把希望寄托在了传统中医药上,常山由此脱颖而出——中国药理学奠基人张昌绍的研究团队分离出“常山碱”,发现其效果甚至优于奎宁。而青蒿又一次错过了“出头”的良机。

1967年5月23日,一个代号为“523任务”的秘密科研项目正式启动了,其当务之急是研发疟疾的新型疗法,以帮助越南军民在战争中减少疟疾引起的非战斗减员。1969年1月,屠呦呦加入了“523任务”团队,带领组员从中草药里筛选能治疗耐氯喹恶性疟疾的新型药物。筛选了一百多个中草药样品后仍然几无所获的屠呦呦,再一次翻开《肘后备急方》时,忽然想到提取过程可能需要避免高温,由此改用低沸点溶剂的提取方法。就这样,被无数次错过的青蒿素终于浮出水面。

2015年,屠呦呦荣获诺贝尔生理学或医学奖。如今,青蒿素已经被广泛用于世界疟疾高发地区。青蒿素(及其衍生物与其他药物)用于联合治疗,估计可将疟疾死亡率总体降低20%以上,儿童死亡率降低30%以上,对于全球卫生事业的贡献不可估量。

其书其人:一半科学,一半文学

《双药记》讲述奎宁和青蒿素的故事,别出心裁地采用了历史记录和文学想象相结合的方式,带给读者一半科学、一半文学的独特阅读体验。

对于有明确文献记录的,梁博士在忠实还原的基础上,对具体的细节,如场景、人物、对话做了文学加工。比如葛洪在广州会晤刺史邓岳,1532年皮萨罗率领舰队征服印加帝国,郑和病逝于七下西洋的途中……这些都是有据可考的历史事件,但葛洪与弟子的对话、皮萨罗和印加将军的会面、郑和海葬的具体场景,都是梁博士用合理的想象补足的。正如序言作者韩松落所说:“这本书除了是一部医药史、交通史和战争史,也是对人类智慧和道德的深入剖析。”《双药记》展现了东西方在抗疟斗争上的殊途同归,是一部不可多得的原创科普著作。

之所以采用这样的写作形式,是因为梁贵柏自己也是“一半科学、一半文学”。他儿时起便爱好文学,但受当时“学好数理化,走遍天下都不怕”观念的影响,他选择了去复旦大学化学系读书。入校后,这名文学青年仍然流连于图书馆的文学名著,直到有机合成课改变了一切,课上所讲的美国化学家伍德沃德和多林的奎宁全合成路线让他一下子着了迷。后来,“523任务”的重要成员之一,第一篇有关青蒿素的署名论文的通讯作者周维善,来到课堂上讲解青蒿素的人工合成。而碰巧的是,周梁两家是邻居,“周家爸爸”看着梁贵柏从小长大。

梁贵柏与双药的缘分还不止于此。在他毕业那一年,多林教授来到复旦大学,梁贵柏被老师指定用英文就自己的论文做个报告。多林教授一句“很好,好好干,你是有前途的”深深鼓励了青年梁贵柏,其亲笔所写的推荐信更是帮他敲开了赴美深造的大门。

1992年,梁贵柏获得美国威斯康星大学麦迪逊分校博士学位。在康奈尔大学完成博士后研究之后,梁贵柏于1994年加入默沙东新药研究院药物化学部,任高级研究员。他参与和领导了多个不同阶段的新药研发项目,对西格列汀的研发作出过重要贡献。

早年对文学的爱好让梁贵柏在科研之余,走上了科普写作之路。他所著的“新药的故事”系列三册(译林出版社出版)入选科技部2023年全国优秀科普作品,两次获得江苏省优秀科普作品一等奖;他还与行业同仁李敬博士合译了2023年诺贝尔生理学或医学奖得主卡塔林·考里科的自传《突破:我的科学人生》。用梁博士自己的话来说,“完成《双药记》也算是对一半科学、一半文学的自己有了一个交代。”

现代快报/现代+记者 陈曦

(出版社供图)