专刊题额:言恭达

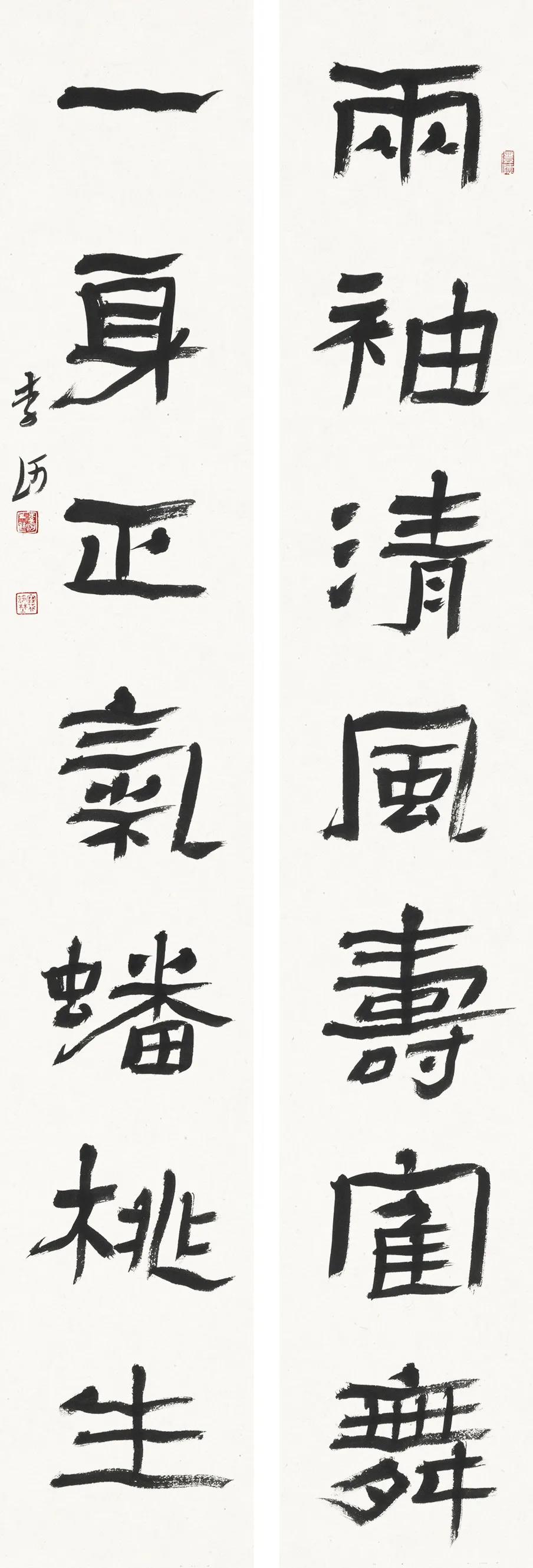

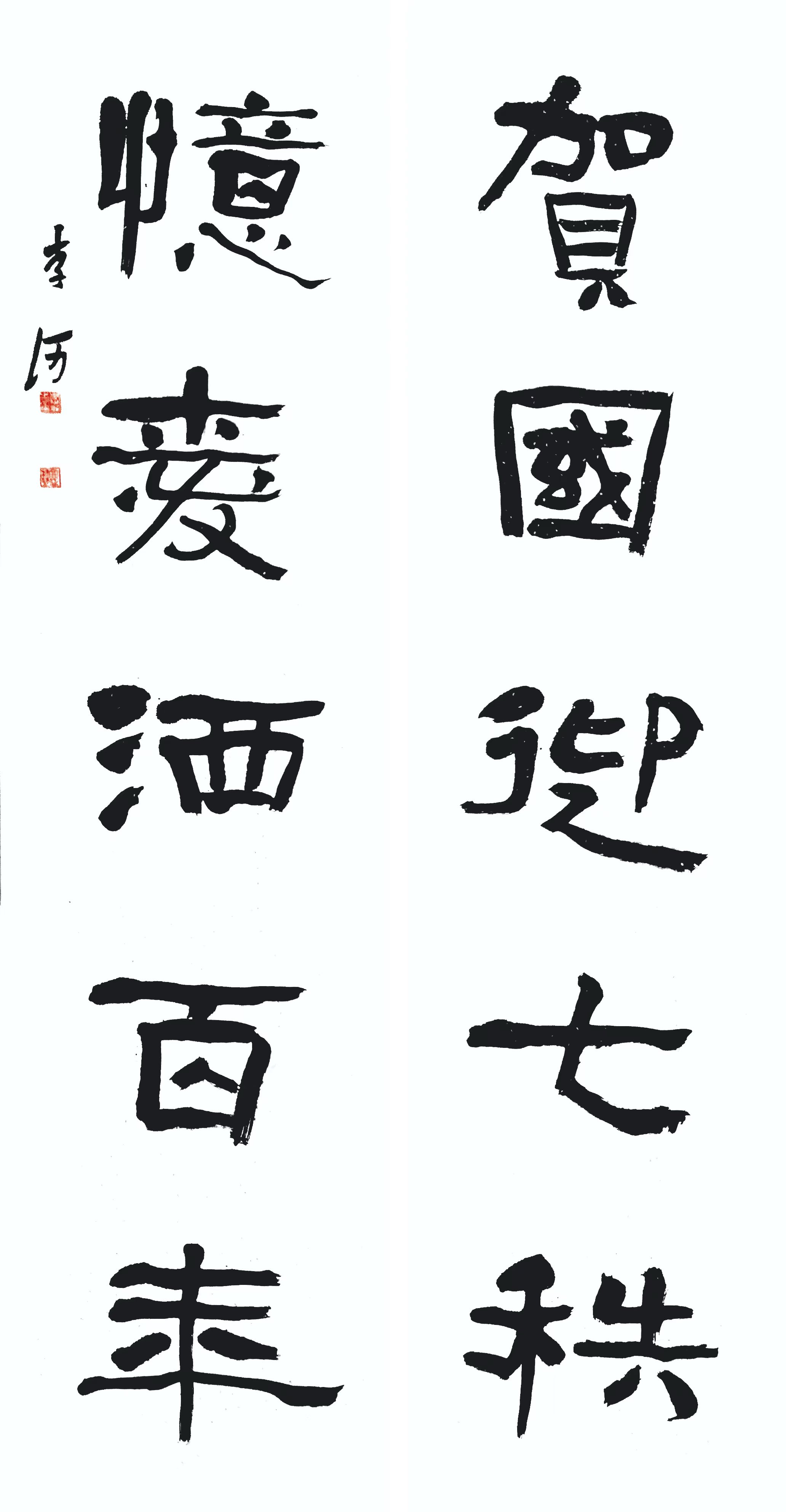

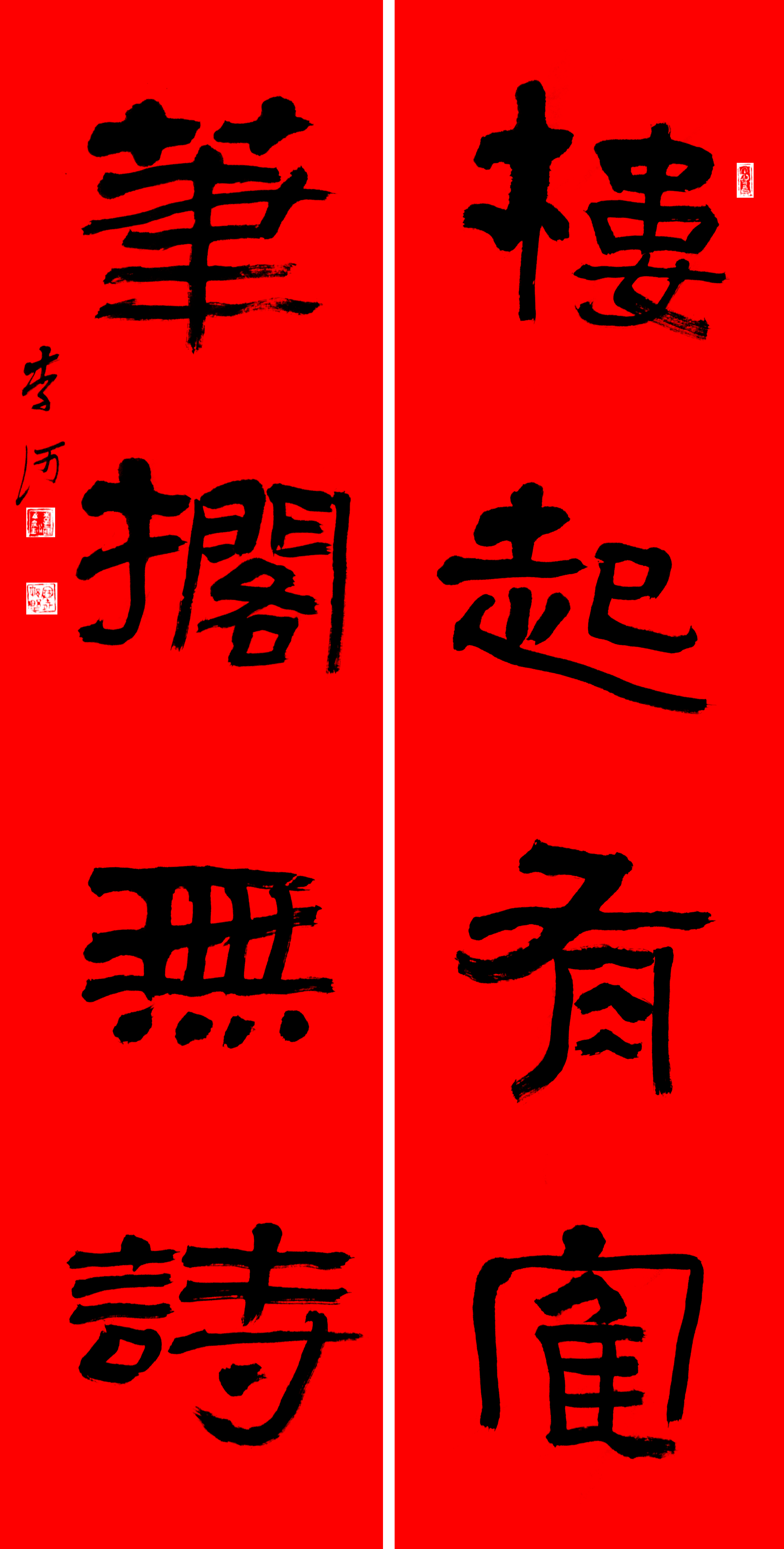

每周一星——李河

李河,中国书法家协会会员、中国楹联学会会员、弘堂书社成员、湖北省作家协会会员、湖北省书画家协会副秘书长、湖北省电影家协会会员。师从军旅书法家倪进祥学章草,后随何昌贵先生学汉隶,受教于葛昌永门下。作品入展总政与中国书法家协会联合主办的全军第五届书法篆刻作品展与纪念毛泽东诞辰120周年书法篆刻作品展等展览。

名家点评

德行文学 君子之本

——李河之人与艺

□ 何慧敏

日本学者平冈武夫说:“中国的文化就是汉字。”汉字在漫长的五千年历史演化过程中,由图式到现今完整的文字体系,虽然纷繁芜杂,但简言之可以分作两个阶段:古文字阶段和今文字阶段。古文字阶段汉字发展的主旋律是系统化,而今文字阶段汉字发展的主旋律是便捷化。就书法体系而言,前人归纳为正、草、隶、篆。篆是古文字体系,正、草、隶均属今文字。其中隶书无论是从文字学还是书法层面来讲都是一个重要节点。换言之就是在从“系统化”转换到“便捷化”的过程中,隶书扮演的都是主角。虽然秦隶可以视为从古文字向今文字演化的滥觞,但汉碑隶书则是汉字进入今文字阶段的第一站。

秦以前的文字都是篆书体系,我们统称为大篆。秦统一天下后,李斯作为统一文字的执笔人使用秦篆(俗称小篆)作为官方文字,但由于秦篆结构层次繁复,基础构件的完整,线条的圆转与粗细均匀,严重影响了书写的速度,无疑阻碍了当时日益发展的社会各方面的交流。解决这一矛盾的基本策略,就是将古文字阶段为满足构形系统化目标所建构起来的旧秩序,调整为能够适应快速书写需求的新秩序,从而使汉字演变的主旋律发生重大变化,由系统化转变为便捷化,这一关键性的变革就叫“篆隶之变”。

“篆隶之变”是通过对篆书线条改为隶书笔画,即改曲为直,结构上变长为方。这样“篆隶之变”在解构中实现了“重构”,汉隶的重要性就凸现出来了。

隶生于秦,成于汉而兴于清,它是两年多年来书法四体中功用和艺术并行不衰且群众基础最为广泛的一种书体。有清以来篆隶复兴,汉隶卓有成就者代不乏人。

相对而言,学书法从隶书入手最为科学、便捷。虽然篆书用笔不及隶书复杂多变,然古文字的高深与隔膜,却让学书者视为畏途。

朱彝尊说:“汉隶凡三种,一种方整,一种流丽,一种奇古。”这是粗略的分类。东汉碑刻虽是数量繁多,但“东汉到魏,其碑到今不毁者十才一二。”殊为可惜。汉隶风格之多,岂止于三?

当代书法人数之众为几千年来之冠自不待言,而社会的繁荣发达也给学书者提供了有史以来最好的条件,仅下真迹一等的碑帖俯拾即是。然琳琅满目的碑帖也让人目不暇接。众人朝三暮四,急功近利,虽入宝山却不乏空手而归者。

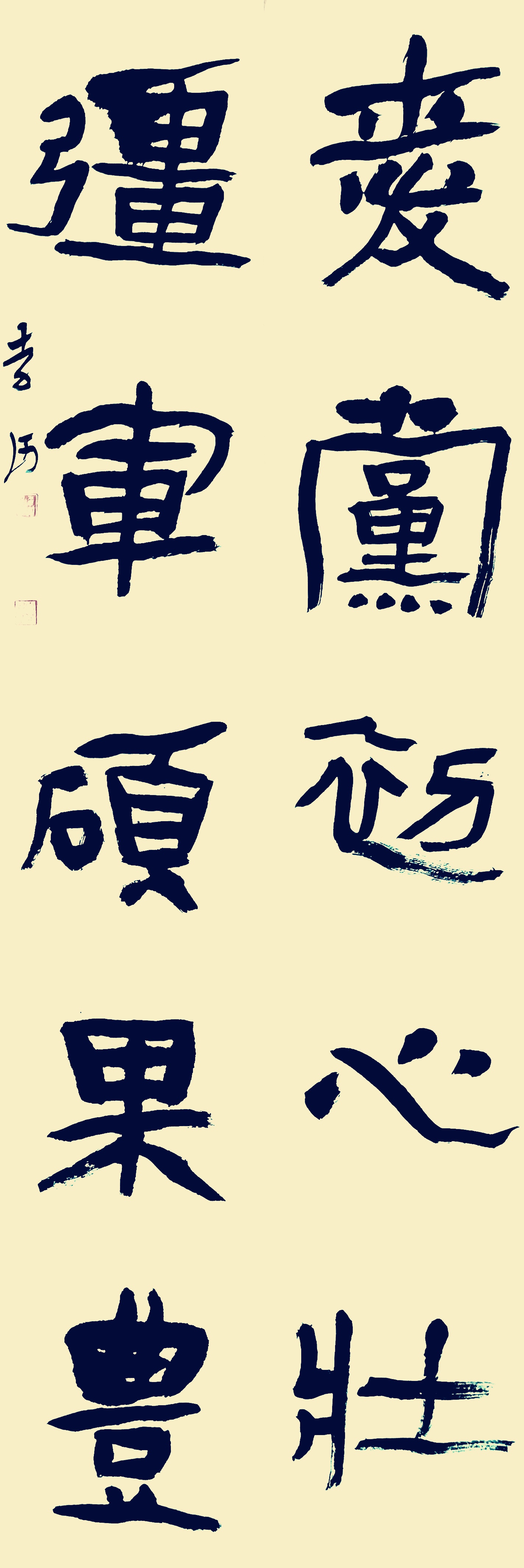

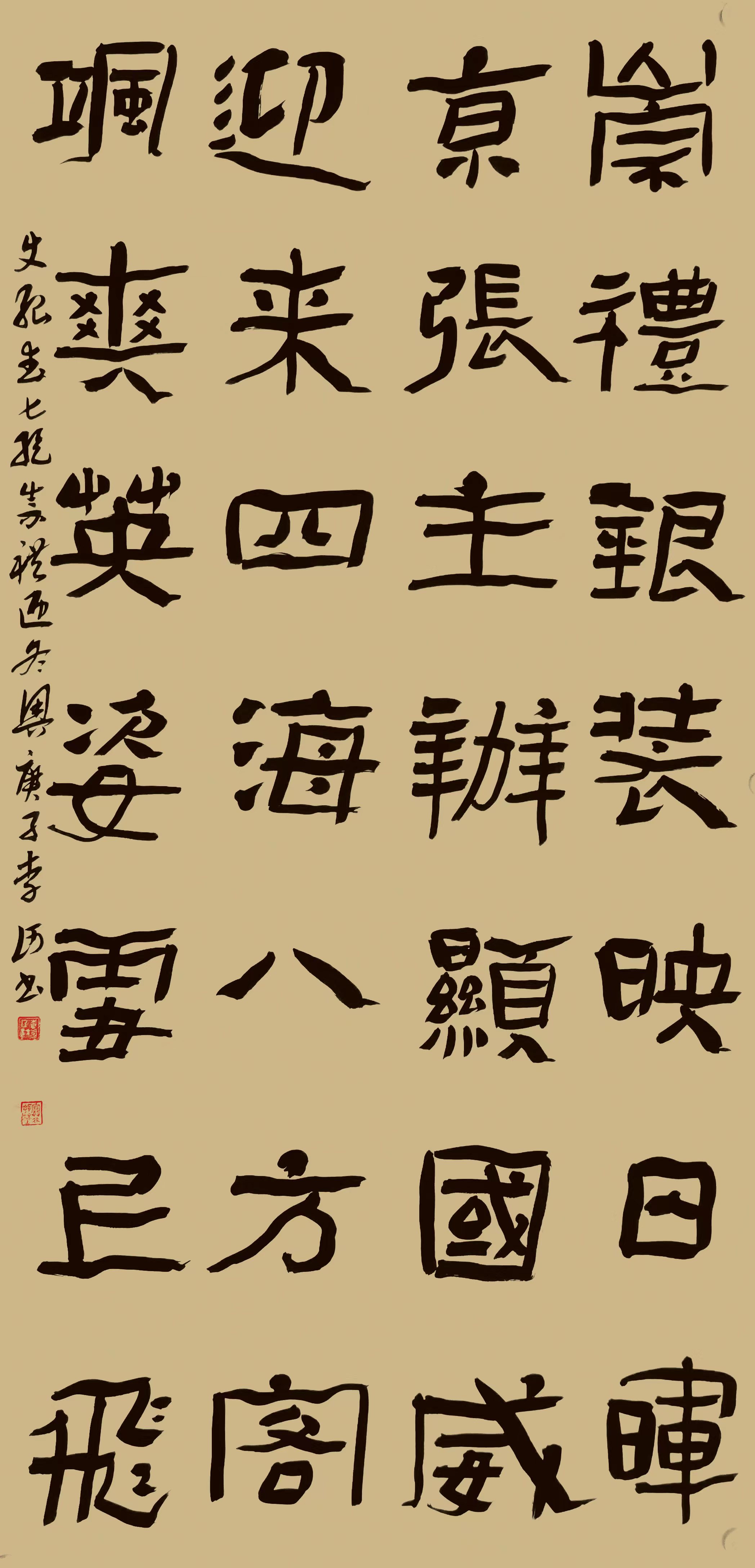

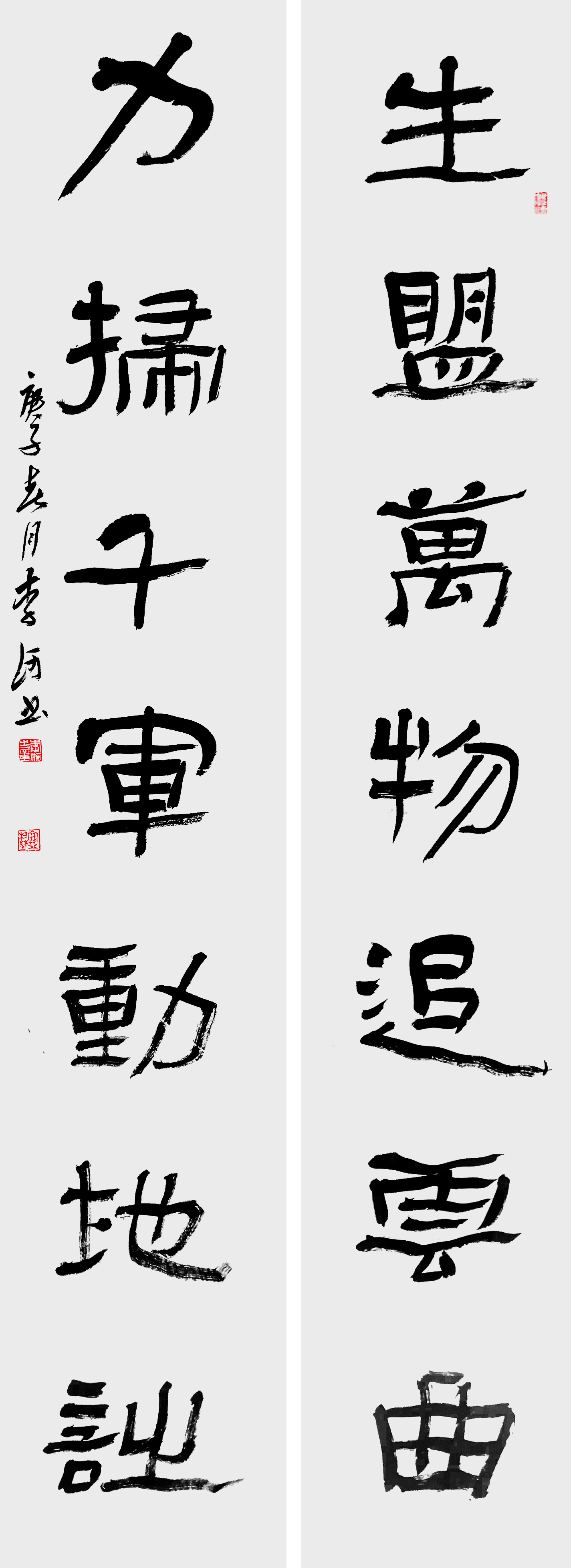

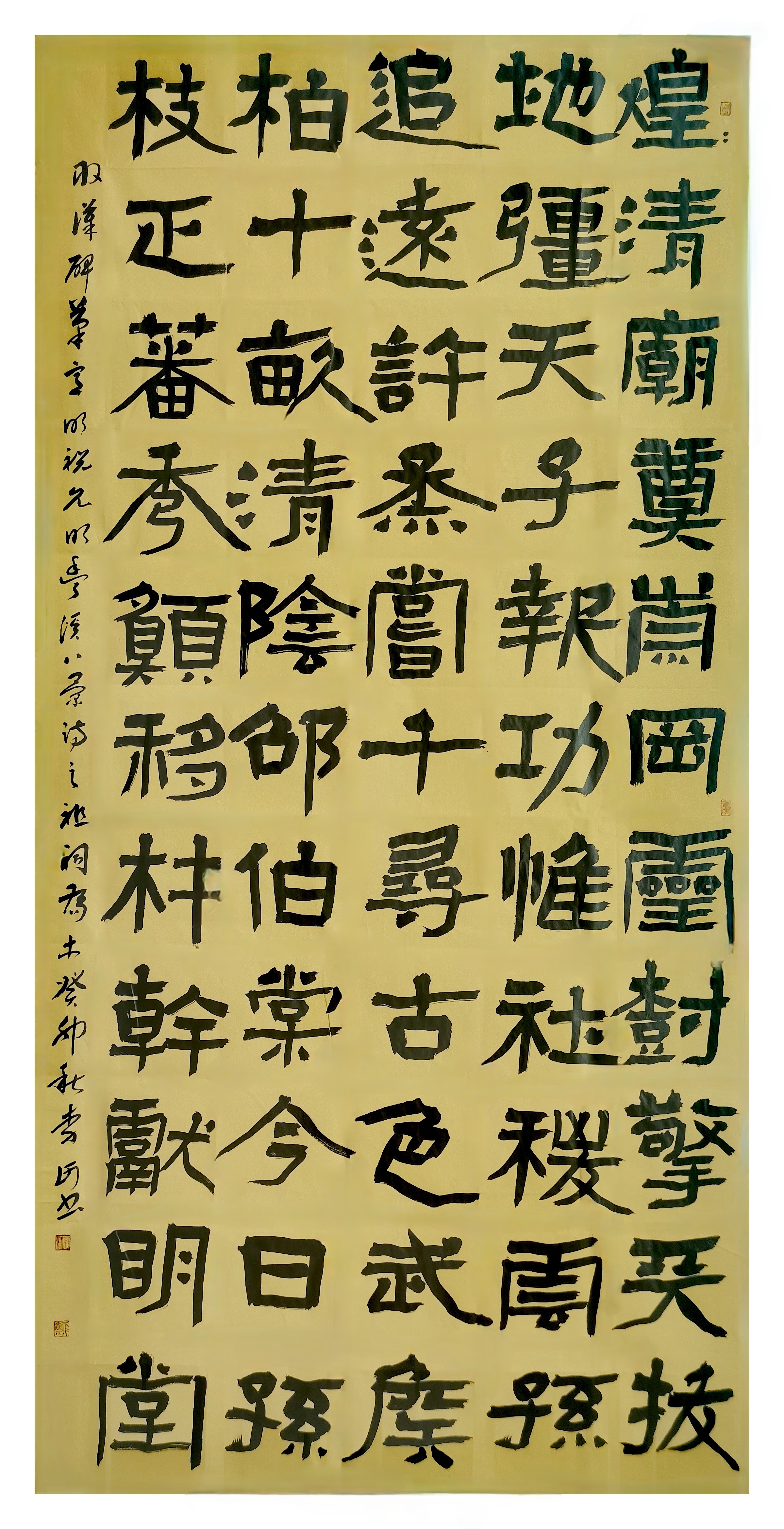

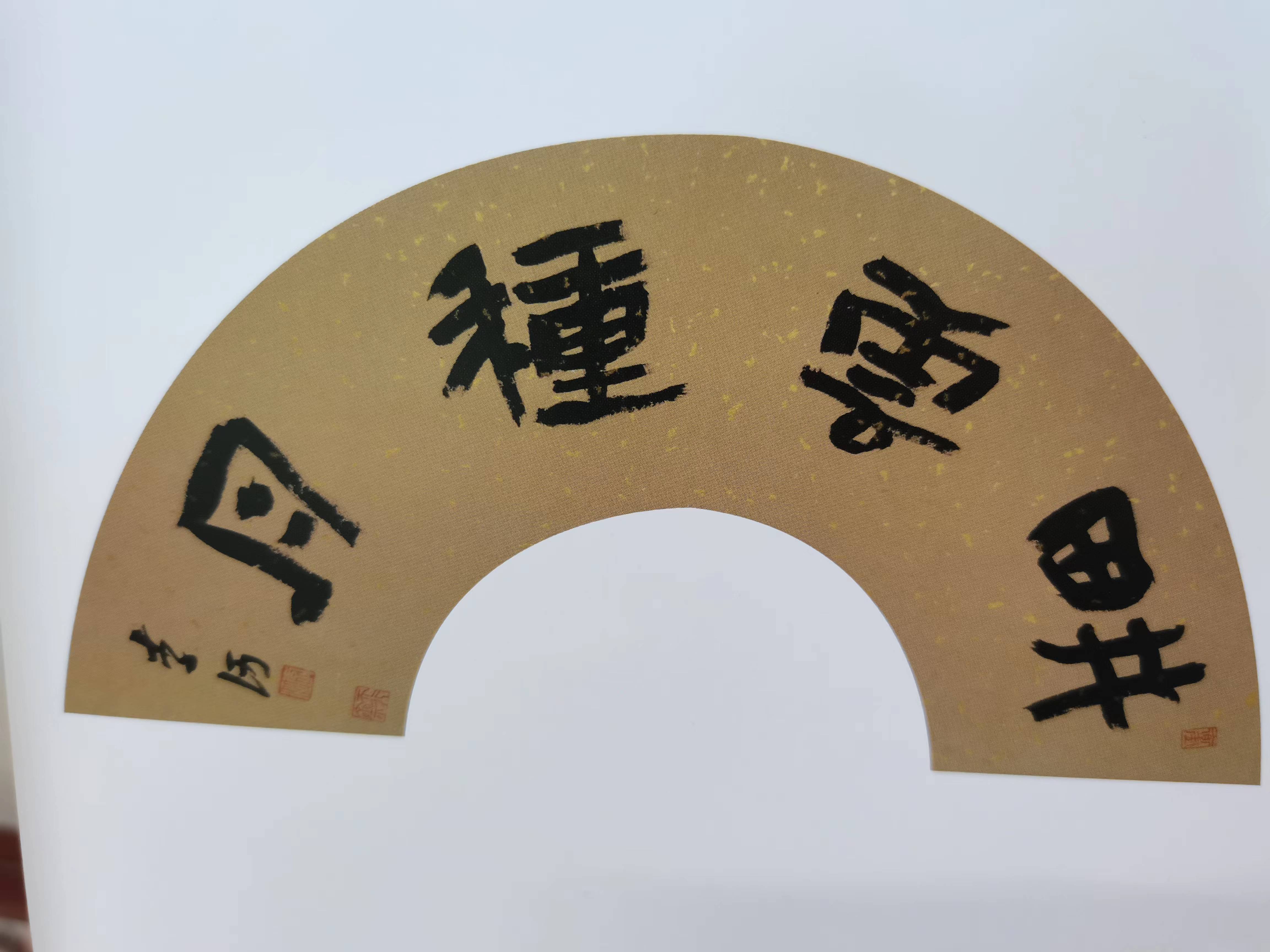

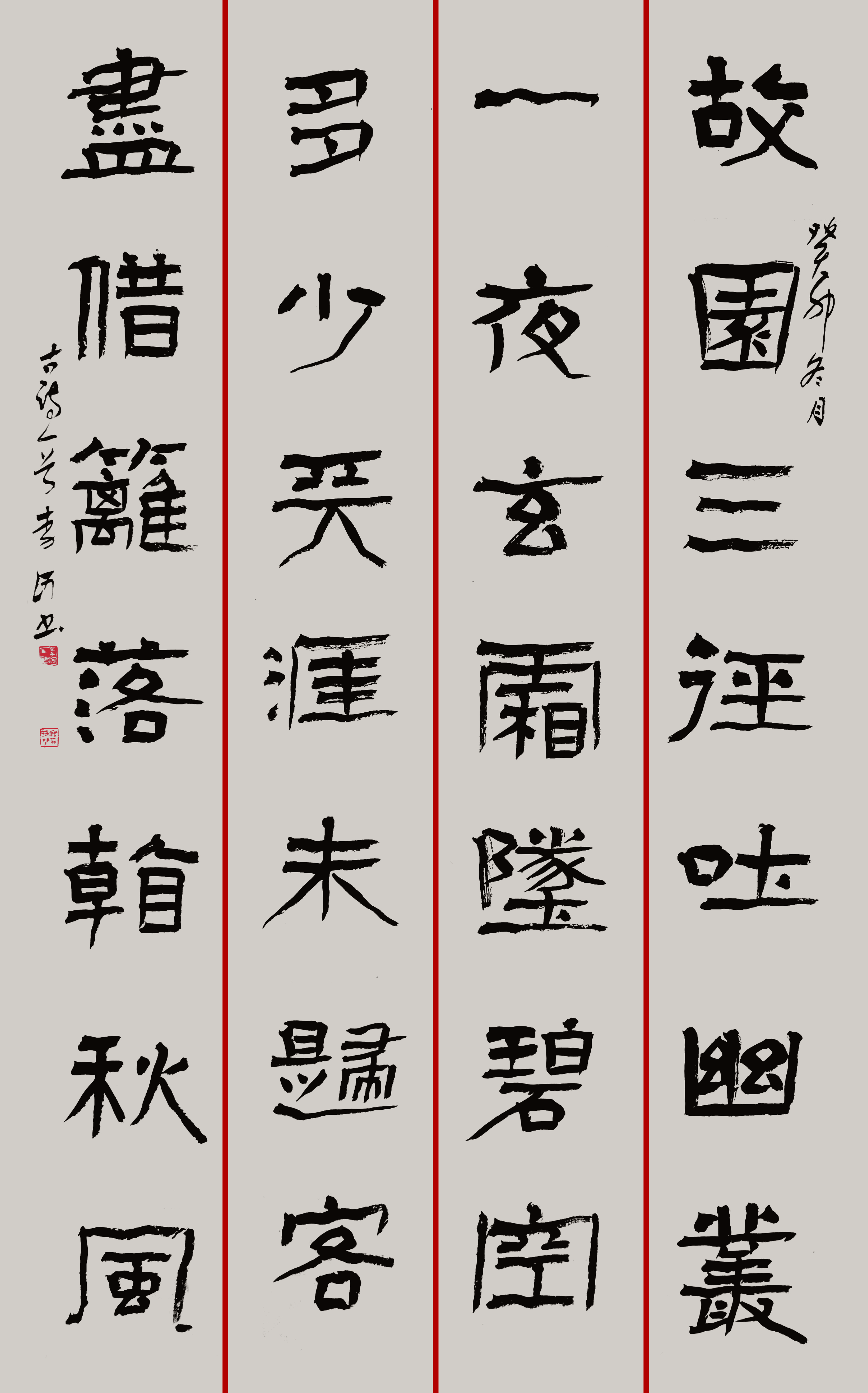

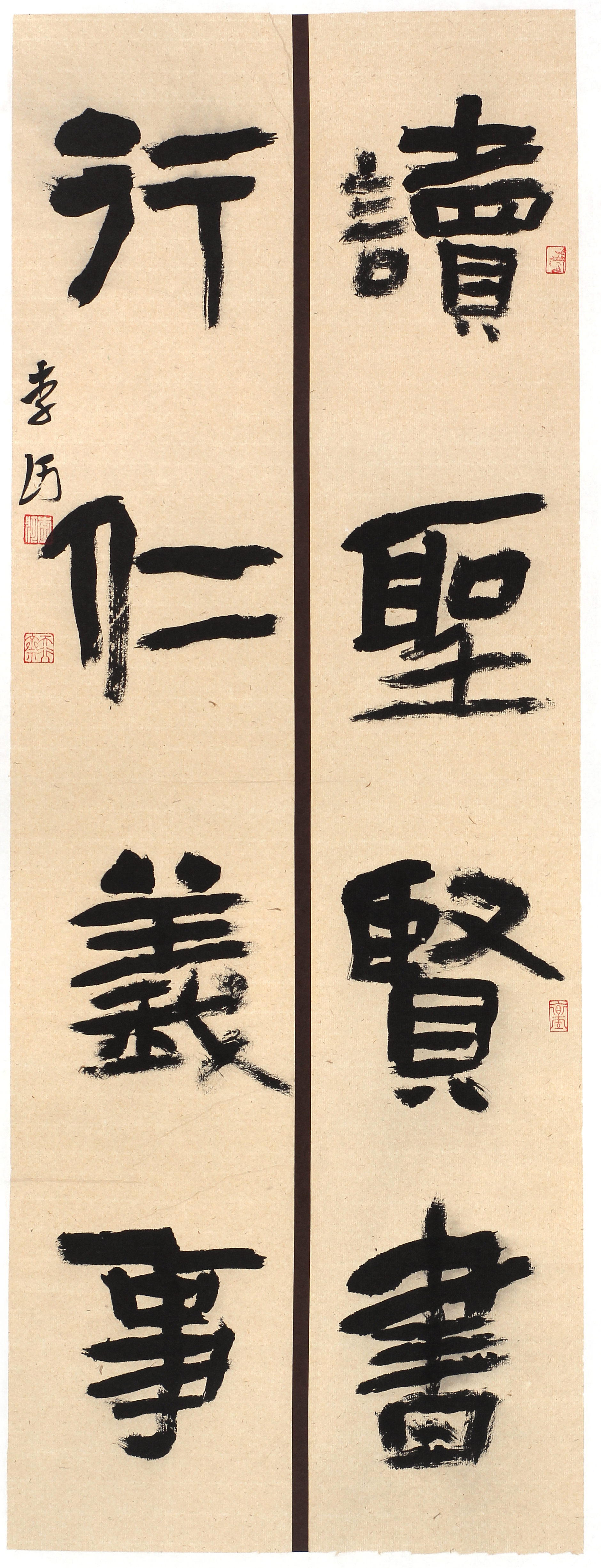

“君子之学贵乎一,一则明,明则有功。”李河兄书法以隶书见工,他的军旅生涯十六载,把最好的青春年华都献给了部队,而部队又是一所最好的大学,在部队里他如鱼得水,拜师学艺,方向正,又能持之以恒,故取得了不俗的成绩。

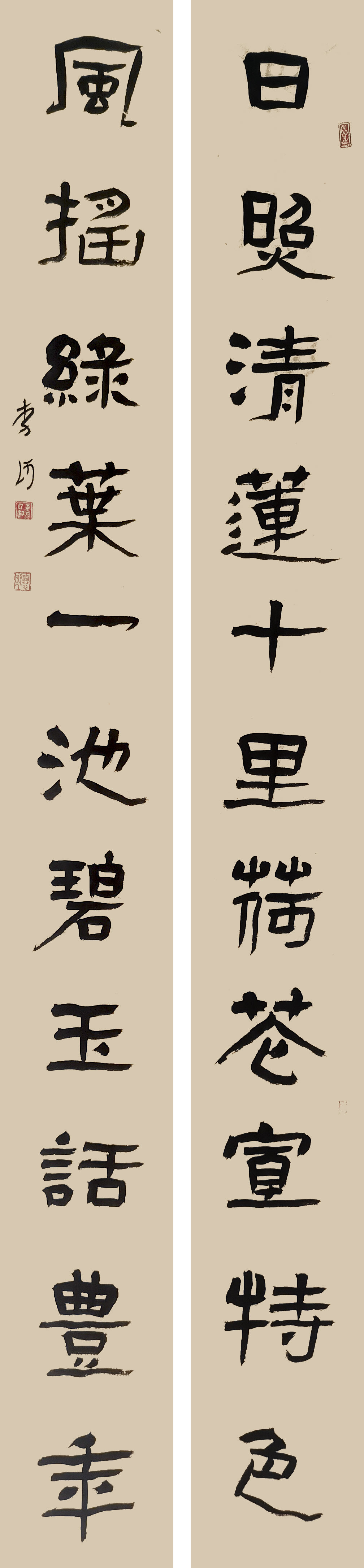

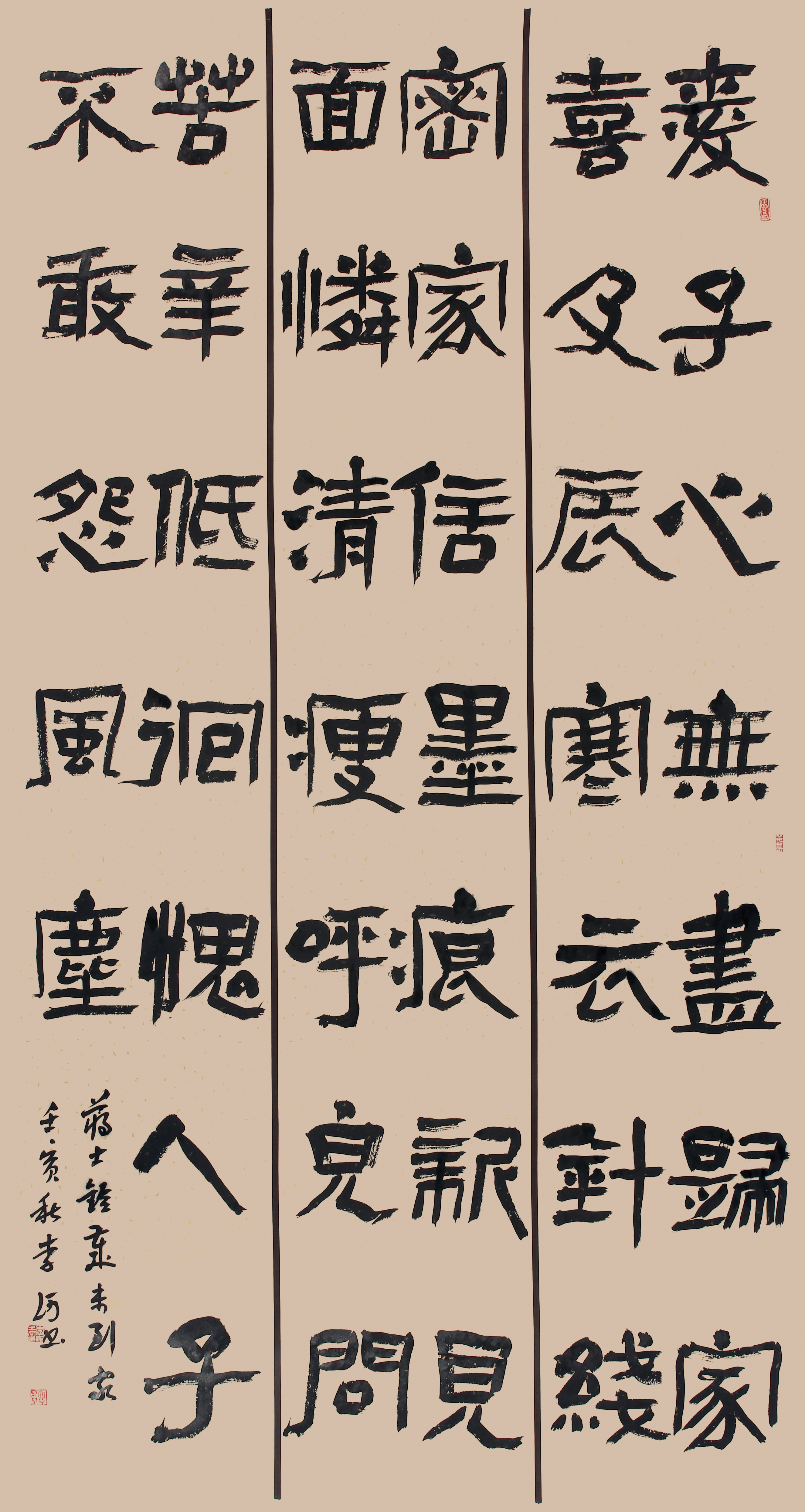

李河兄之书作我见不多,但每次观赏都让我动容。他扎实的功底非泛泛之辈所能比拟,他以“张迁”为其基,参之以《西狭颂》《石门颂》诸碑,取法广博而不露痕迹。他把“张迁”的古拙与《西狭颂》的宽博遒古与疏宕演绎得出神入化,给人以骨劲神逸之美感。

“字如其人”在李河兄身上得到了印证,他的隶书“秀拔天骨,清臞玉立”也是他本体的写照。李河兄之所以有如此书法成就,亦得益于他深厚的学养和良好的人品。

李河兄是个孝子。读他写他父亲的文章,真情实感,让我泪眼婆娑。除了他的孝心,还有他的文笔。《书画报·书法天地》编辑虽是为人作嫁的职业,但是没有好的“手艺”,是断不可滥竽充数的,由此可见李河兄非一般人也。

李河兄也曾供职于湖北省书协,为人正直、热情,在书法朋友圈里有着良好的口碑。而其军人品质在生活中亦是展露无遗,于社会的不良现象敢于仗义执言,甚至有点“火爆”,其真、其善,我们可以管中窥豹。

立身之道,唯谦与学。李河兄各方面皆是出乎类拔于萃,然谦虚谨慎却是他一直坚持与奉行的为人处事的原则。“师则求其贤于己者,友则求其胜者。”与李河兄交而友之,因其胜于我也。