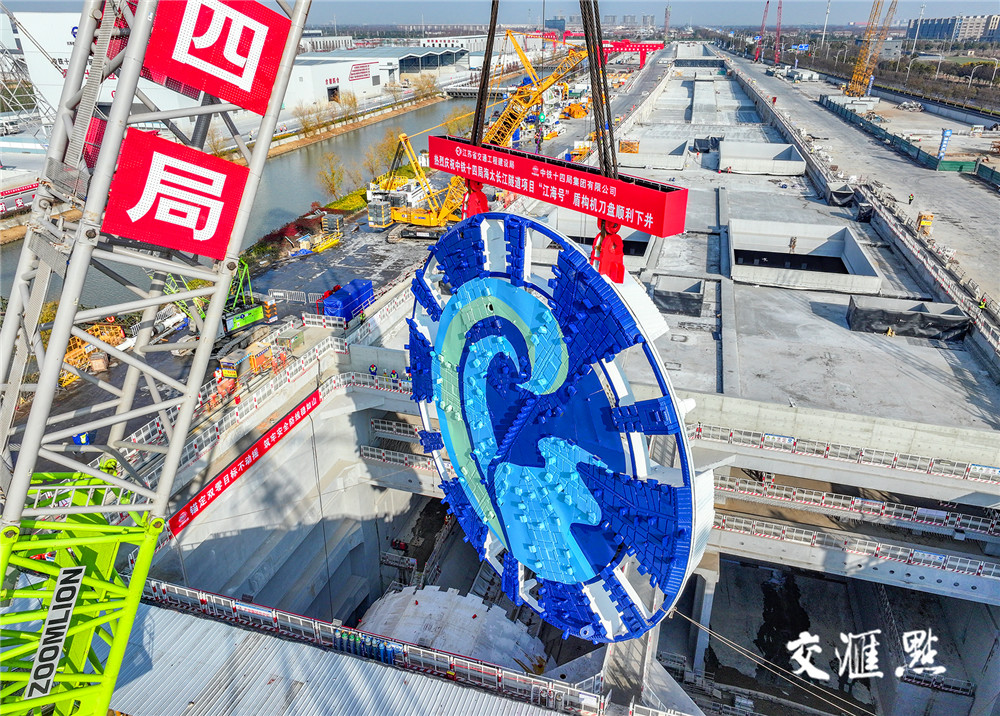

“海太隧道,开始始发!”4月9日上午,南通海门,我国自主研制的16米级超大直径盾构机首次向长江天堑发起挑战,体长145米、重约5000吨、5层楼高的大国重器“江海号”正式始发。这标志着世界最长公路水下盾构隧道——海太长江隧道建设取得重大突破。

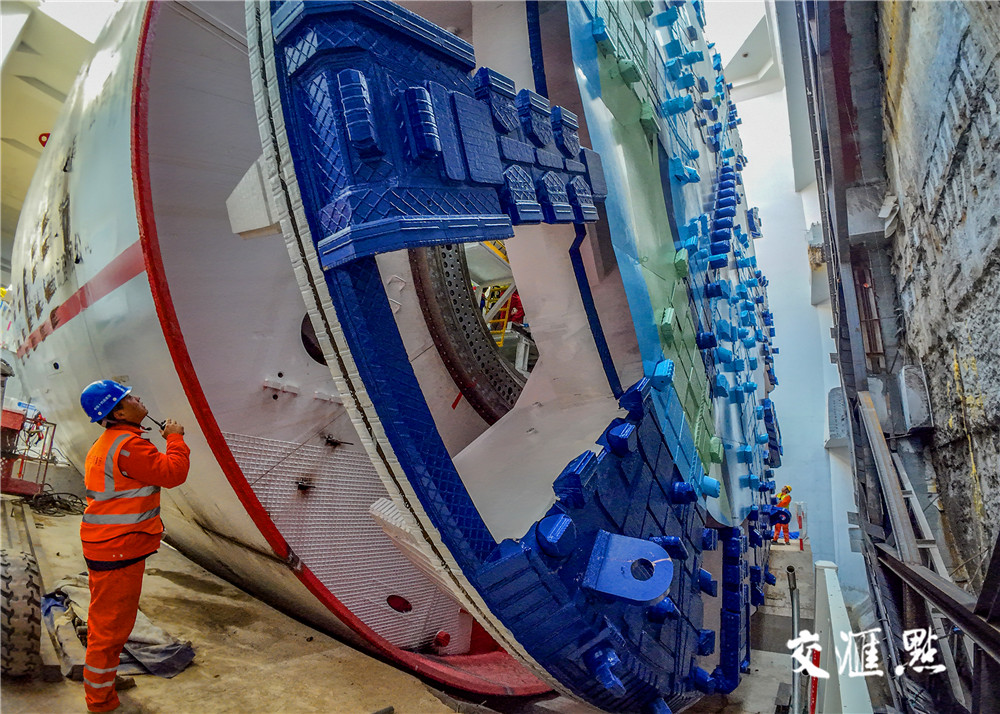

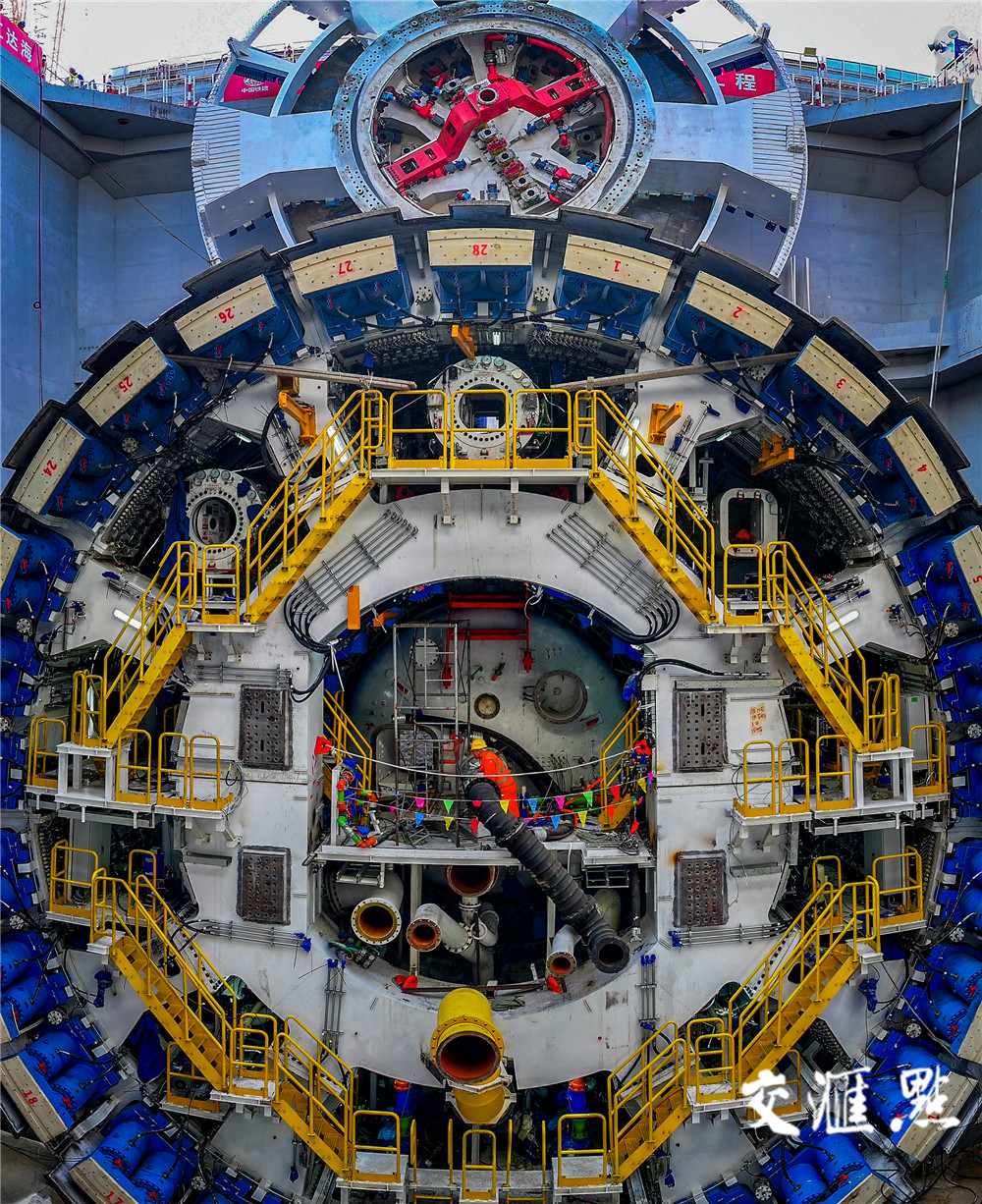

从去年11月21日拆解运输到昨日始发,200多位建设者经过连续157天的日夜轮班、组装调试,共同书写了中国盾构“穿江越海”的新传奇。“江海号”有3万多个零部件,最重的一块重约460吨;上万根管路,直径从6毫米到600毫米不等;九大控制系统,单一个就有2000多个控制点……这些还只是地下机械部分,算上分布在地面的配套设施,其“完整体”足有四个标准足球场那么大。盾构机不仅体型大,涉及的学科包括电气、光学、液压、力学、土木、机械、材料等等。自主研制的“江海号”,由内到外,每个齿轮都镌刻着中国智造的升级密码。

据介绍,海太长江隧道位于苏通长江大桥下游,北起南通海门区,南至苏州太仓市,隧道全长11.185公里,其中隧道盾构段长9315米。隧道建成后将有效疏解苏通长江大桥交通压力,南通与苏南、上海“1小时经济圈”高效互通,对贯彻落实长三角区域一体化和长江经济带发展两大国家战略都具有重大意义。

随着“江海号”顺利始发,这个国产钢铁巨龙将凭着“日拱一卒”的韧劲和耐心,在长江下开启一场“地下征途”,不仅实现了基建技术的突破,更承载着长三角经济动脉贯通的深远使命。

记者手记:“淡定”背后的底气

在“江海号”变形生长期间,我六赴现场,用镜头记录下多个重要节点,每每为它的重器本色折服、震撼。

在与很多参与施工的“海太人”聊起大国重器成功始发后的心情时,大家却始终保持淡定与从容。“挺平稳的”“蛮开心的”,这是我听到最多的话。

这份淡定源于“海太人”日夜轮转的勤奋。盾构机组装工作环境在地下,工人两班倒,一线24小时有人,管理人员有时甚至要忙到深夜。1月21日23时30分,我跟着盾构经理孟德锋从井下返回路面,遇到了他常常投喂的流浪猫。孟德锋笑道:它跟着我们都习惯零点“加餐”了。

这份淡定源于“江海号”的“中国芯”。3月3日,盾构机调试的关键时期,清晨7点的地下控制室里,不同单位的技术员们已经在交流各种参数设置。项目总工程师游少强告诉记者,自主研制的“江海号”核心部件都是中国造,这让维保员与设备厂家沟通响应特别快捷。

这份淡定源于完善的后勤保障。航拍海太长江隧道社区之家,规划有序、干净整洁,有种置身城市居民小区的感觉。55岁来自四川广安的机修工唐安荣饭后喜欢打台球放松,他感慨,这里环境好、保障全,能在这个世界级的工程工作,自己非常自豪。

当“江海号”载着长三角1小时经济圈的梦想破浪前行,这群与“穿江利器”共舞的建设者,正用平凡中的坚守诠释着新时代的工匠精神,这应该就是他们“淡定”背后的底气所在吧!

策划:田梅 肖勇

文图:新华日报·交汇点记者 张筠

视频拍摄:吴咏进

视频剪辑:丁玄玄