春风携暖意,奋进正当时。2月17日,一场备受瞩目的民营企业座谈会在北京召开,释放出促进民营经济健康发展、高质量发展的重要信号。

江苏是民营经济大省,2024中国民营企业500强中,入围企业达89家。未来,江苏如何更好地发展民营经济?

2月20日至21日,省委书记信长星到南通调研。他强调,要深入学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话和对江苏工作重要讲话精神,更大力度促进民营经济健康发展、高质量发展,干字当头、只争朝夕抓好各项工作,全力实现一季度良好开局。

厚植沃土,创造一流营商环境

作为中国“近代第一城”,南通市的民营经济一直十分活跃。在这片襟江带海的沃土上,一个个民营企业逐渐成长为“参天大树”,聚合为一片茂密的民营经济森林。参加民营企业座谈会的银河航天就是其中之一。

这是一家什么样的企业?

不妨先看一看它的“发展史”:2020年,银河航天南通卫星智慧工厂落户南通开发区;2023年7月,银河航天灵犀03星成功发射升空,成为我国首款使用柔性太阳翼的卫星;2024年底,我国海南商业航天发射场使用长征十二号遥一运载火箭,成功将卫星互联网技术试验卫星、技术试验卫星03星送入预定轨道,该试验星由银河航天承担研制和制造。

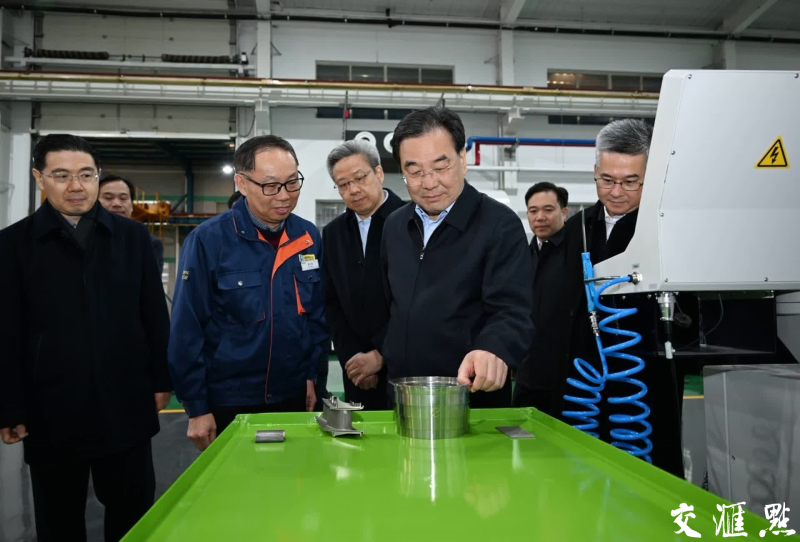

目前,银河航天是我国商业航天和卫星互联网领域的独角兽企业,在南通建有卫星智能制造工厂。本次调研中,信长星参观智能产线,详细了解生产经营及卫星互联网应用等情况,与企业负责人交流。信长星指出,江苏是民营经济大省,我们将用心用情用力创造一流环境,推动民营企业在参与江苏现代化建设中做强做优做大。

营商环境是发展经济永不过时的话题。有了营商环境的沃土,才会有民营经济“森林”的万木竞秀、生机勃发。

“创造一流营商环境”是掷地有声的承诺,更源自十足的信心和底气。从“春到上塘”到“昆山之路”,从“张家港精神”到“园区经验”,江苏这片热土不断创造奇迹。近年来,江苏持续优化营商环境,连续五年获营商环境“最佳口碑省份”。

营商环境没有最好,只有更好。日前,江苏多地召开的“新春第一会”纷纷以“优化营商环境”为题部署全年工作。比如,南京提出2025年要强化“全生命周期服务”,提升企业感受度、整体便利度、要素丰裕度、市场容新度、生态共享度“五个度”;扬州连续12年以“新春第一会”发布优化营商环境“2号文件”,今年明确要推进“信用扬州”“免证扬州”“效率扬州”三大品牌建设;宿迁将2025年定为“营商环境提升年”,提出打造“六全六有”营商环境。

接续奋斗,加快先进技术研发

民营经济的高质量发展,离不开科技创新和产业创新。正是一代代民营企业家在创新实干中接续奋斗,才有了一个个璀璨的民族企业在大浪淘沙中立于时代潮头。

本次调研中的通富微电子和国盛智科就是两家这样的企业。

通富微电子是一家总部位于南通的集成电路封装测试企业。该公司建有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站等高端研发平台,与30多家科研院所开展产学研合作,并牵头组建了江苏省首个半导体创新联合体。公司近3年研发投入累计约37亿元。

成立于1996年的国盛智科以钣金产品加工制造起家。企业紧跟时代步伐,加速转型创新,目前沿着机床产业链已形成装备部件、数控机床、智能自动化生产线三大板块业务,其中,中高端数控机床成为核心产品。

察势者明,趋势者智。企业是科技创新的主体,江苏众多如通富微电子、国盛智科此类的民营企业,正是以创新为关键词,在青蓝接力中传承事业、做大做强。

调研中,信长星鼓励企业科研团队秉持创业初心、扛起使命担当,加快先进技术研发,牵引全产业链协同创新,在新征程上大显身手、多作贡献;年轻一代企业家要保持爱拼会赢的精气神,坚守主业、做强实业,在广阔舞台上施展才干。

时代发展大潮中,惟创新者进,惟创新者强,惟创新者胜。加快打造发展新质生产力重要阵地的江苏,正是一片科技创新的热土和沃土。

两组数据见证这片大地上持续澎湃的科技创新力量:2022年,全省全社会研发投入强度约3.12%,2023年该数据约为3.29%,2024年该数据提升至约3.33%;2024年,全省万人发明专利拥有量74.5件、全国第一,高新技术产业产值占比达50.7%。

与此同时,向“新”而行成为江苏民营企业奔向高质量发展的必经之路。据统计,2024年全省民营高新技术企业超过4.7万家,同比增长17.5%,占全省高新技术企业的92.2%,民营经济已成为推动江苏经济发展的重要支撑。

2025年,科技创新是江苏一以贯之的发展重点。不久前召开的全省“新春第一会”就以“一中心一基地一枢纽”为主题,对“建设具有全球影响力的产业科技创新中心、国际竞争力的先进制造业基地、世界聚合力的双向开放枢纽”进行了专题部署。聚焦“一中心”建设,全省上下正围绕“全球影响力”的目标定位,阔步迈向高水平科技强省。预计到今年底,全省研发投入强度将达3.35%左右,基础研究投入占比达5.6%左右。

研产贯通,推动成果快速转化

科技成果转化,是将创新优势转化为发展优势的关键环节,也是本次调研的又一重点。

在南通大学,信长星强调,得益于学校深化人才评价改革,特种纤维复合材料工程研究中心多项成果快速转化,科研人员职称评审路径拓宽。他要求要健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的人才评价体系,激发创新创造活力,让“纸面成果”转化为“实践成果”;在北京大学长三角光电科学研究院,他强调,研究院要将北大的科研优势与江苏的产业优势紧密结合,集聚一流科技领军人才和创新团队,更好服务科技创新和产业创新跨区域协同。

信长星寄予厚望的研究中心和研究院有何独特之处?

交汇点了解到,特种纤维复合材料工程研究中心是2017年12月获批建设的国家科技创新平台,重点围绕医用及健康防护复合材料等方面开展研究,从基础研究、成果转化、产业化等进行全链条创新设计,解决纺织、应急防护等相关行业发展的重大共性关键技术问题。北京大学长三角光电科学研究院则是北京大学与南通市政府共同发起成立的新型研发机构,围绕先进光电材料等核心科学技术问题,开展前沿引领创新研究,促进科技成果转移转化,培育孵化科技企业,已打造为校地合作新的范本。

两地让科研成果从“纸上”落到“地上”的具体举措,也是江苏加快科技成果转化、壮大新质生产力的典型缩影。近年来,江苏持续推进高校科技成果转移转化体制机制改革,引领校政企合力破解“不敢转、不想转、不会转”难题。2024年,江苏全年转让许可专利8.69万件,同比增长30.28%,其中高校院所10010件,首次突破1万件,同比增长14.4%。

一项项创新成果加速“落地开花”,新质生产力焕发勃勃生机。

首个全国高校区域技术转移转化中心的建设是江苏推进科技成果转化的“重要一笔”。这个建立于2024年9月的转化中心,以南京市、苏州市为核心承载区,主要聚焦生物医药、信息通信、先进材料等领域,把高校人才资源、创新资源转化为产业优势、发展优势,打造高校科技成果转化和创新创业人才培养“双中心”。目前,该中心已经构建起比较完善的平台支撑体系、转化服务体系和政策、金融保障体系,初步具备了向全国高校提供服务的能力。

不仅搭建平台,江苏还不断从政策层面“加码”,推进科研成果转化。2024年底至今,江苏省多部门联合印发《提升高校专利转化运用效益若干措施》《江苏省科技成果转化尽职免责工作指引(试行)》《江苏省深化职务科技成果赋权改革实施方案》等文件,全面推动高校专利产业化,进一步为科技成果转移转化松绑。

一项项政策加速落地,推动新质生产力加快形成。

政策暖流激荡发展活力。放眼春意渐浓的长江两岸,万象更新、繁花竞放,江苏民营企业正站在新的起跑线上,坚定信心、铆足干劲奔向“春天里”,实干为先闯出一番新天地!

新华报业·交汇点 记者 苑青青 周永金