五月伊始,麦子渐渐泛黄。南京浦口兰花塘片区的高标准农田里,株株饱满的麦穗向上伸展,孕育着丰收的喜悦;6公里外,4000多亩田的长势、空气湿度、土壤情况等农情在农芯(南京)智慧农业研究院的智慧大屏上清晰可见。

5月9日下午,记者先后来到兰花塘片区高标准农田和坐落于南京国家农创中心的农芯(南京)智慧农业研究院,看到了以上两个相互印证的场景,而这正是南京浦口打造“数字大田”的具体实践。

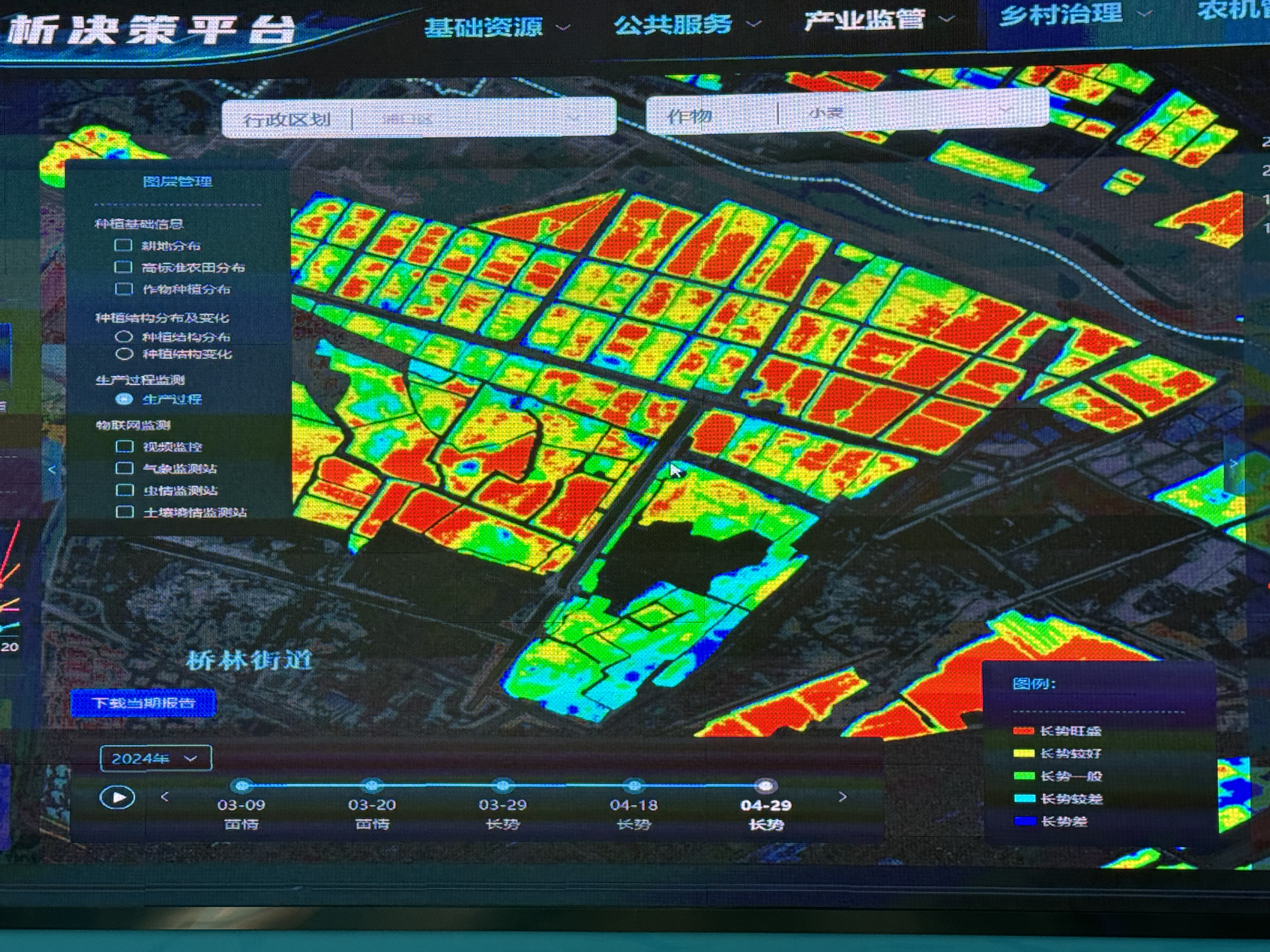

“利用卫星遥感可以实时监测每块田的长势,红色的代表长势旺盛,黄色的是长势较好,绿色和蓝色的田块长势稍差一些,意味着需要重点关注,加强田间管理。”农芯(南京)智慧农业研究院浦口数字乡村项目负责人谢鹏说,卫星遥感监测是“数字大田”的现实应用之一。在我国农业信息化领域学科带头人赵春江院士的带领下,团队承担了浦口国家级数字乡村试点建设项目,用信息化、智能化技术为浦口打造出“数字大田”的管理模式,为粮食丰收“保驾护航”。

看似宁静的农田之上,用于监测气象、虫情、土壤墒情的多个物联网设施正“各显身手”。“比如虫情监测站的仪器,不仅可以通过灯光或者一种‘兴奋剂’来诱捕周围的害虫,还会每天搜集数据传到后台,我们根据数据来判断周围的害虫占比,从而提供相关建议。像近期,应该注意防治赤霉病,通过二次用药防治,兼治白粉病、蚜虫等。”谢鹏指着立于田头的远程虫情测报系统仪器说道。

众多传感器和智能装备搭建起天空地一体化的精准农情监测系统,在田野上织就一张无形数字网络。这一覆盖全区的数字大田管理系统,还通过嵌入“新农场APP”,向种植户实时发送采集到的空气温湿度、风速、风向、降雨量、太阳辐射强度和土壤温湿度等信息,真正让农民实现“手机种田”。

除了海量农情数据,全区的各类农机也在系统的“掌控”之中。“比如哪个街道现有多少台收割机、播种机,都在一张图上,系统可以根据田块成熟情况测算每个区域需要的农机数量,为我们调度农机提供参考。”南京市浦口区农业农村局农机装备科科长陆羿告诉记者,区里的农机智能调度平台刚刚建成,今年夏收将首次投入使用。“往年,我们调度农机依据的是种植科与街道报的数据和我们去街道检查掌握的实际情况。有了智能调度平台,全区农机设备数据可实现实时接入,农机资源的调度会更便利科学。”

浦口的“数字大田”仅是农芯(南京)智慧农业研究院开展智慧农业实践的成功探索之一。据该公司副总经理赵淑红介绍,在全省范围内,研究院助力搭建的“江苏省农业物联网平台”服务覆盖全省13个市,惠及4585家农业应用主体,目前已对接2万多组集成物联网设备,存储数据总量6亿条。

在南京国家农创中心的“沃土”之上,还有更多像农芯(南京)智慧农业研究院一样的高新技术企业围绕农业新科技孜孜以求。据了解,目前农创中心已累计引进9位院士,落户赵春江、沈其荣两个院士工作站,打造集群式院士创新基地,累计签约和注册农业高科技企业400多家。长江之北,一座“农业硅谷”正在崛起。

农业生产,一头连着大国粮仓,一头连着农民的“钱袋子”。在南京浦口,“院士天团”把脉支招,给现代农业插上科技“翅膀”,让“藏粮于地,藏粮于技”的愿景日渐照进现实。据浦口区汤泉农场农业发展服务中心主任樊丛丛介绍,如今,田里覆盖耕、种、管、收等关键作业环节的各类“黑科技”让农机作业效率提高了50%以上,节约水、肥、药10%—15%,平均每亩农田增产10%。

采访组成员:江苏省农业农村厅佘义斌

新华报业·新江苏 苑青青 李梦迪