“好一朵美丽的茉莉花,芬芳美丽满枝丫……”这首传唱百年的江苏民歌,不仅是镌刻在江苏人基因里的文化符号,更在新时代绽放出全新的生命力。2025年,江苏以“茉莉花开”为名的文艺直通车行动,将更多优质文化资源送到百姓身边。

南京江宁,这座承载着南京六朝古都、世界文学之都文脉的城区,有着3500年前的“湖熟文化”,见证了刘勰在方山创作《文心雕龙》。如今,千年古韵与现代繁华在此交融。

乘着省市优质文化资源下沉的东风,江宁集聚大批优秀舞台艺术作品与群众文艺精品,创新推出“茉莉花开 与宁共赏” 文化惠民演出、“茉莉花开 宁聚繁花”艺术展览、“茉莉花开 宁好非遗”文化传承、“茉莉花开 幸福课堂”文明实践四大系列“六进”行动,让“茉莉花开”遍地芬芳,让“文化惠民”的养分滋养着每一个江宁人的生活。

一季春,遇见春满园

江宁既有牛首山、方山的历史厚重,又有百家湖商圈的现代活力。当“茉莉花开”文艺直通车行动与江宁深耕25年的“江宁之春”群众文化品牌相遇,便碰撞出了文化惠民的璀璨火花。

在惠民演出舞台上,江宁区文化馆副馆长张俊手持唢呐,一曲《二人转牌子曲》高亢激昂,台下居民跟着节拍哼唱,掌声与笑声交织成最动人的乐章。从年轻小伙到中年大叔,张俊20年坚守送戏下乡一线,他的一句“能让居民家门口看到演出,我们心里最开心”,道出了文化工作者的初心。

“江宁之春”自2000年启动以来,逐步发展为“进商圈街区、学校、景点、公园、新时代文明实践所(站)、居民小区广场”的“六进”行动,全年四季涵盖全民阅读、艺术展陈、惠民演出、辅导讲座等多类群文活动。一年1500余场次活动,“江宁之春”早已成为公共文化服务的“金字招牌”,并在2023年荣获第一批全国“一县一品”特色文化艺术典型案例。

而 “茉莉花开”文艺直通车的到来,让江宁人在家门口就能享受到更高规格的文化演出。今年,江苏省文化和旅游厅、江苏省文联等单位,先后将多项优质文化活动落地江宁。省文旅厅主办的“茉莉花开·家门口赏好戏”全省优秀文艺作品巡演、“水韵江苏·家门口享非遗”暨“非遗焕新购物月”活动启动仪式及南京站展演活动,省文联主办的“茉莉花开”文艺轻骑兵志愿行——梅花奖牡丹奖获得者现场慰问演出、“茉莉花开·苏舞飞扬”江苏省群众广场舞展演等,先后在江宁公益剧场、文化广场和驻区高校举办。

省市区文联系统通过艺术家驻村、聘请“乡村辅导员“、”江宁文苑厅”讲座下沉、文艺直通惠民活动等,在“金陵艺术村落”——佘村,实施文艺赋美乡村系列行动。其中,“‘粽’艺佘村 文艺赋美”文化惠民专项活动,结合了端午节村里特色民俗体验,为乡村文化消费场景注入传统与时尚融合的新活力,在央视《朝闻天下》播出。

如今,“江宁之春”与“茉莉花开”深度融合,化作更丰富的文化资源库。

在江宁百家湖1912街区,百余场小型音乐会、演唱会、非遗展演接连上演,这里不再只是年轻人逛街打卡的胜地,更成了都市文化的“会客厅”。据统计,街区重大节庆日人流量6万人次、平常节假日超 3万人次,文化活动惠及约200万人次。

居民小杨口中“逛街还能看演出,给宝宝文化启蒙”的幸福,正是江宁文化惠民的生动缩影。

一展苑,遇见15分钟生活圈

文化惠民,关键在“便民”。江宁着力打造的“15 分钟文化生活圈”,让艺术展览不再是遥不可及的 “高雅消遣”,而成为居民触手可及的日常。

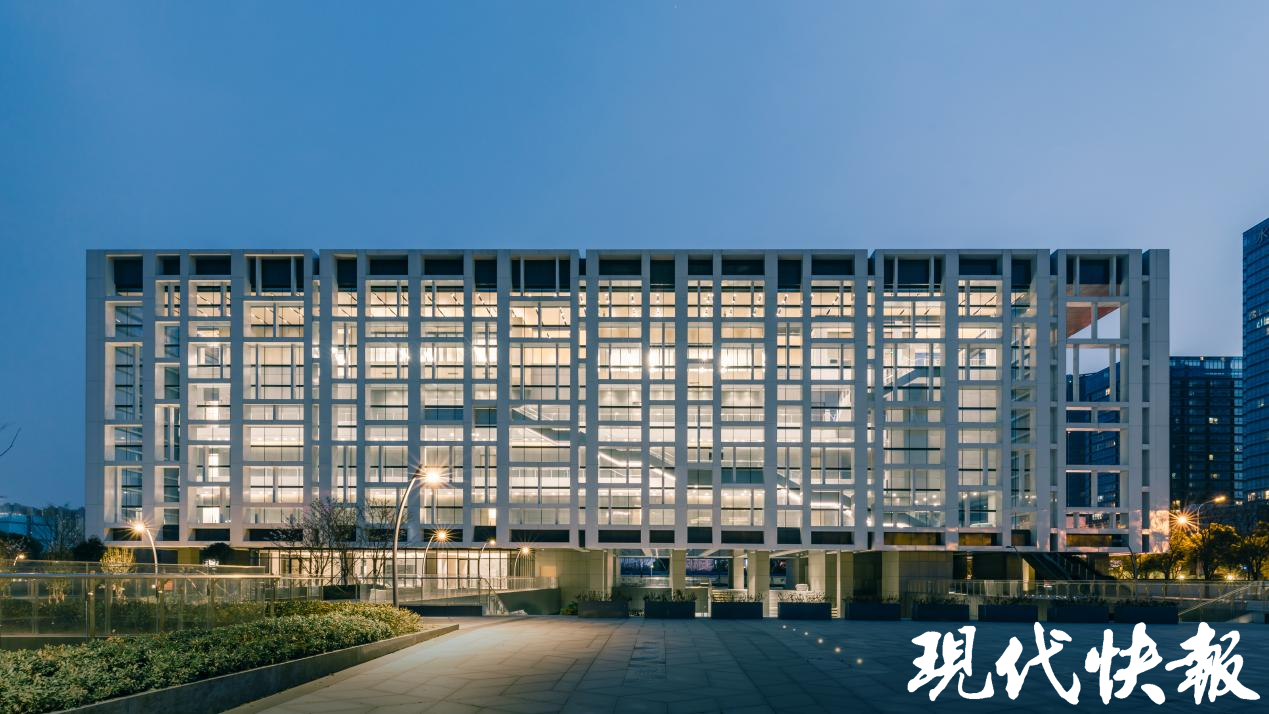

百家湖文化中心(江宁美术馆)内,一群孩子正围在全息投影装置前,兴奋地挥舞着手臂与虚拟光影互动;另一侧的展厅里,观众在一幅幅画作前流连……这样的场景,已成为江宁居民周末生活的常态。

依托百家湖文化中心空间载体,2025年“茉莉花开 宁聚繁花”艺术展览在此绽放异彩。

3月启幕的“无界—江苏省元宇宙艺术展”,以VR交互、全息投影等技术,带观众开启了一段穿梭于现实与虚拟、时间与空间的奇妙旅程,展览还走进多所高校,共计吸引十几万人次参观。

5月举办的“从丢勒到赵无极——东西方版画作品展”,开启了一场东西方版画的史诗级对话。

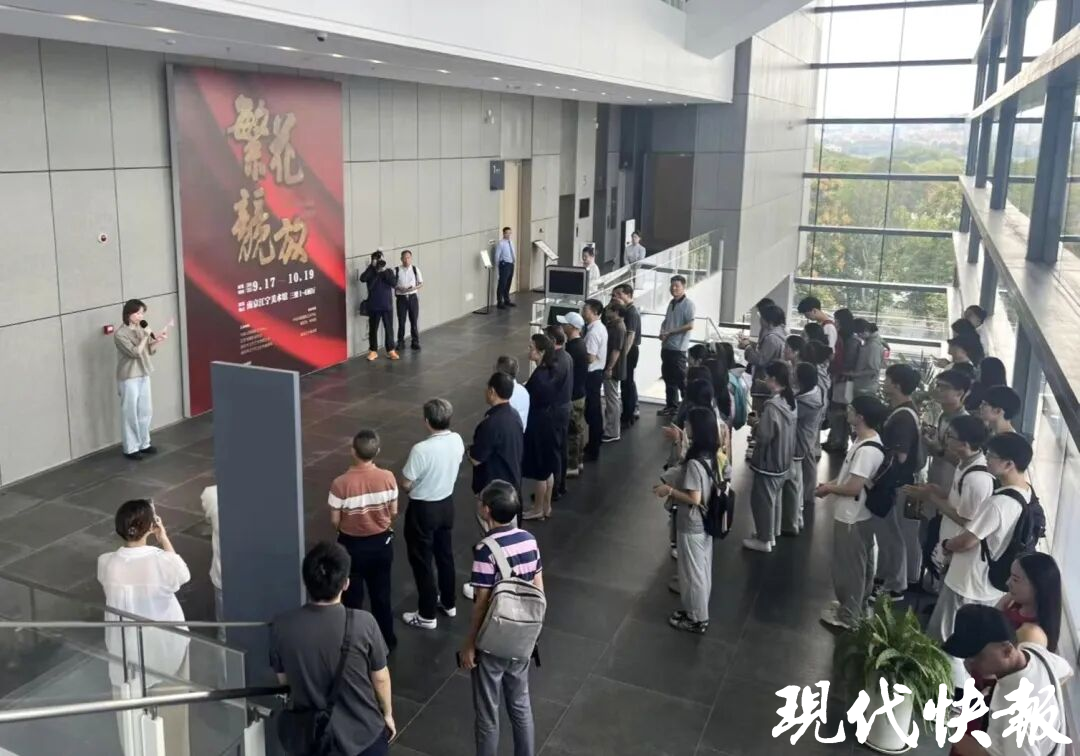

9月,“繁花竞放——新时代全国摄影精品巡展(南京站)”,汇聚了150余件精品力作,集中呈现新时代新征程上我国巨大发展变化和人民群众蓬勃奋发的精神风貌。

“以前周末只能带孩子去商场,现在文化中心成了我们的首选。”居民陈女士说,“孩子在这里看展、画画,我们在这里看书,各自都能找到乐趣。”而对于退休老师李先生而言,中心的公益讲座让他重拾年轻时的爱好,“感觉生活更有滋味了。”

百家湖文化中心(江宁美术馆)自2023年开馆以来,已接待观众70万人次,组织展览106场。“今年以来已组织了20场次‘茉莉花开 宁聚繁花’高品质的文化艺术精品展陈,面向社会的美育公教活动近百场。”江宁美术馆相关负责人认为,中心如此受欢迎,源于“免费开放、活动公众号预约”的低门槛设计,让文化资源真正触达基层,让每个人都能在家门口享受高品质的精神盛宴。

一非遗,遇见千年脉

文化的生命力,在于传承与创新。在江宁高级中学的操场上,方山大鼓一字排开,同学们模仿麻雀蹦跳的姿态,边击鼓边跳舞,英武的身姿里,跳动着江宁数百年非遗技艺的脉搏。

62岁的方山大鼓省级传承人陶义田展示“展翅、啄稻、亮翅、抱窝”基本动作,他手把手教学的身影,让非遗技艺在青少年心中种下了传承的种子。

江宁区深知,非遗传承需要体系化支撑。目前,全区已有101项非物质文化遗产代表性项目、198名代表性传承人,17 所学校成为首批非遗传承研学点,开设20多个非遗课程,惠及5万学子。

江宁区目前有两个省级非遗工坊,两个市级非遗工坊和7个区级非遗工坊、7个非遗主题展馆、2个省级“非遗进景区”示范项目。“对话守艺人”“跟着非遗大师过大年”“非遗种子计划”等活动的开展,逐步把江宁非遗保护传承工作品牌化,品质化、专业化、系统化。

在百家湖文化中心的非遗创意展陈空间,“非遗种子计划” 公益课堂成了周末的热门打卡地,章山王马灯、江宁剪纸、皮影戏、面塑等非遗项目,让市民从“陌生”到“热爱”。许多学员表示,通过参加课程,他们对非遗有了全新的认识和理解。

正如江宁区非遗保护中心主任陈宜娟所说:“每年100多场非遗公益课堂、市集、成果展,数字背后是让传统文化焕发新生的江宁力量。”如今,非遗不仅走进校园、社区,更融入旅游景区、休闲街区、乡村旅游重点村落,“跟着非遗去旅行” 成为文旅新风尚,“茉莉花开 宁好非遗”的品牌,正以更鲜活的姿态走向更远的地方。

一课堂,遇见幸福腔

金秋十月,南京牛首山文化旅游区迎来开园十载,“牛首十二讲堂”上,著名文化学者、南京师范大学教授郦波开讲。新老观众再次报名,欣然前往。

自2022年8月开讲以来,“牛首十二讲堂”践行“以文塑旅、以旅彰文”理念,致力于打造人文公益会客厅。单霁翔、马伯庸、王珮瑜、钱文忠、于丹、许知远……30多期、几十位文化学者、学界名家、艺坛名流做客讲堂,持续为区域文化繁荣注入强劲动力,“牛首十二讲堂”已跃升为南京的文化IP。

如果说“牛首十二讲堂”是江宁为市民和游客奉上的“文化大餐”,那么“茉莉花开 幸福课堂”就是滋养人心的“苏式小炒”。

从国学课、科普课到健身课、养生课、摄影课……江宁幸福课堂的课表,排得满满当当。

秣陵街道秦淮社区,银发族手机摄影幸福课堂上,老师耐心细致地演示每一个操作步骤。大叔大妈们笑称“要比年轻人还会拍照”。

吉山社区吉灯国学堂里,孩子们诵读经典、了解历史典故,在国学海洋中成长。

淳化街道桥头社区的健身课上,居民们跟着专业老师锻炼,释放压力、强健身体。

从2024年12月至今,江宁区已开展2000余场幸福课堂,10个街道培育出“幸福隆‘东’锵”“纯‘淳’的幸福”等10个子品牌。正如江宁区委宣传部文明培育实践科科长包丽所说:“基层阵地是文明实践的‘毛细血管’,文化资源则是‘精神养分’,我们要让群众在家门口就能汲取幸福力量。”

从“江宁之春”的25年坚守,到“15分钟文化生活圈”的便民惠民,江宁区用文化为笔,以民生为纸,绘就了一幅“文化繁荣、百姓幸福”的新时代图景。这里的每一场演出、每一次展览、每一堂课程,都如同一朵朵绽放的茉莉花,散发着文化的清香,传递着幸福的温度,让 优质“文化惠民”成为融入百姓日常生活的真切美好。

现代快报/现代+记者 赵丹丹

(江宁区供图,部分图片张俊拍摄)