- 来源:现代快报全媒体

- 编辑:高霞

- 时间:2025-10-10 14:54:45

近日,路内长篇新作《山水》发布会在北京举行。此次活动以 “路行千里远,人间万物情” 为主题,南京大学教授、茅盾文学奖获得者毕飞宇与路内展开对谈,主持人刘芳菲带领现场及线上观众,走进了这部跨越1936年至1996年、历经十年酝酿的30余万字家庭史诗。

刘芳菲、毕飞宇、路内对谈

汽车为脉:串联家族记忆与时代变迁

《山水》的创作灵感,源于路内童年时听父辈讲述的家族故事,而真正的“导火索”是一本1949年出版的道奇卡车保养手册,“小时候总听父亲说祖父在朝鲜战场开道奇卡车,那时不懂为什么不开解放牌,长大才知道当年我们还没有自己的卡车。” 这本标注着“道济”(香港地区旧称)的手册,成了串联起家族与历史的关键信物。

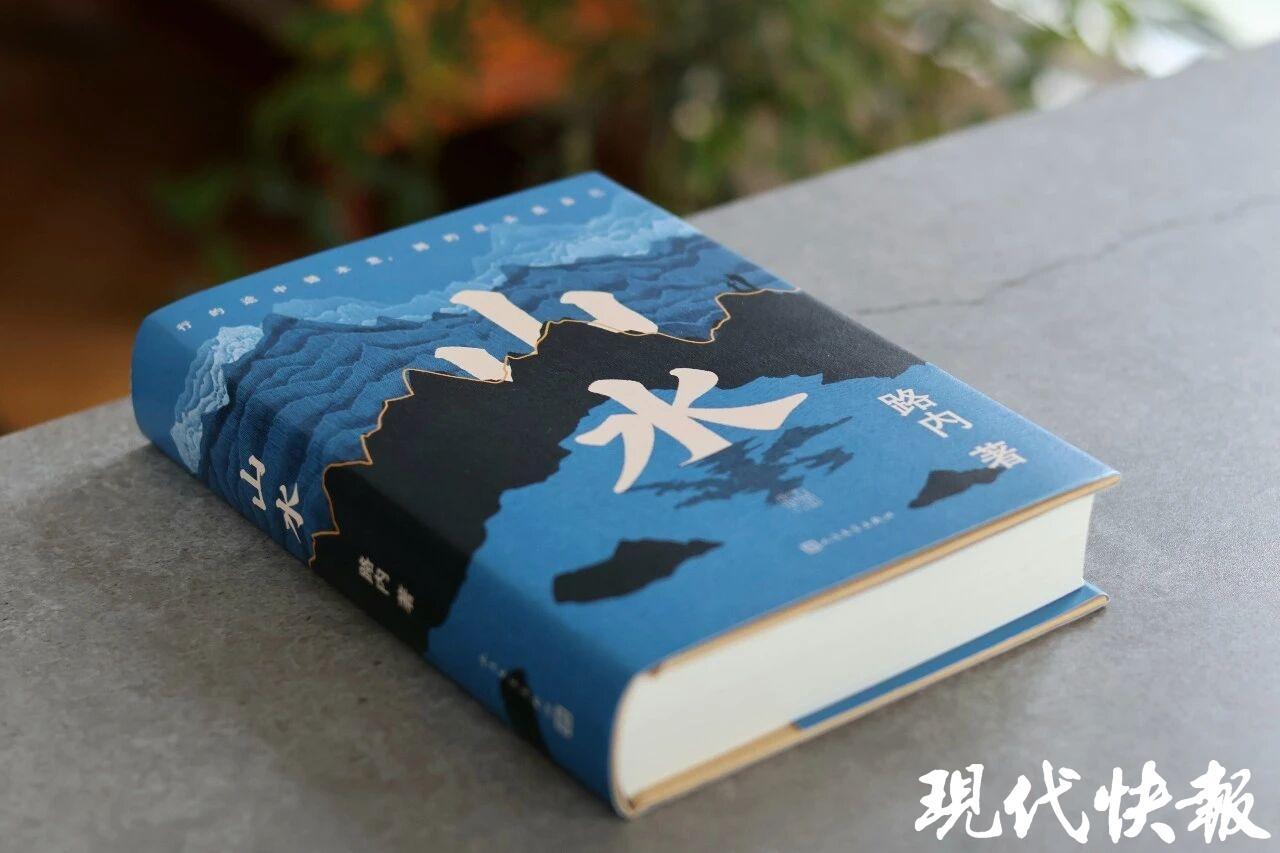

《山水》

路内的曾祖父是拉洋车的“骆驼祥子式”车夫,祖父则在上世纪30年代上海顺昌机器厂学会开汽车——这一职业在当时堪称“尖端技术工种”,堪比现在的程序员。祖父参加抗美援朝时驾驶的道奇卡车,甚至被家人视作“与他出生入死的战友”。这些真实经历让路内萌生了以汽车为线索的想法:“不贪大讲中国现代化汽车史,而是聚焦汽车背后的人情世故变化。”为还原细节,他不仅查阅了大量史料,还在淘宝上淘来右舵道奇客车模型反复比对,只为精准呈现不同年代的车辆特征。

作家路内

在路内看来,“从20年代到现在,‘最尖端的汽车’永远是时代的标志物”。小说中,路家四代人的命运与汽车紧密相连:祖父是早期职业司机,驾驶过30年代的福特轿车、抗战后的别克豪车;父亲、姑妈未承父业成为工人、工程师;90年代堂兄弟因开车能赚钱重拾这行,恪守着爷爷传下的“轮胎不见血,见血要换胎”的规矩。更耐人寻味的是,书中暗藏着中国交通史的缩影:从曾祖父的人力车,到1946年当局推行的脚踏三轮车,再到后来的柴油卡车,“人力车置换时还有车夫抗议,说习惯了拉车,”路内笑着补充,“这小小的波折,恰恰藏着现代化进程中普通人的真实心态。”

值得一提的是,路内明确表示《山水》并非完全纪实:“长篇小说不会全写自家事,否则成非虚构了,通常是拼接不同原型,组成合理故事。” 书中路家五个没有血缘关系的孩子,就融合了爷爷同事领养孩子、舅公收养女婴等现实经历。

拒绝 “史诗感”:以日常笔触还原人物真实

作为资深长篇小说作者,毕飞宇在读完《山水》后,对其创作态度尤为认可。他直言,很多作家面对“家族 + 时代”题材,大概率会往“大史诗”方向走,用庄重的调子叙事,但路内却反其道而行之:“他尊重对这个家族的理解,尊重人物的真实状态,干脆放弃了‘大史诗’的框架。” 在毕飞宇看来,这种选择需要极大勇气,“他有能力写史诗,却选择写日常,而这种‘不史诗’的风格,恰恰更具感染力。”

毕飞宇特别点赞了路内的对话写作:“男女主角的对话写得非常精彩,该省略的地方大胆省略,关键地方就多加一桢,颇有大家风范。” 书中路承宗与周爱玲的感情线便是例证——没有缠绵的表白,没有盛大的婚礼,只用“我死了你会埋我吗”“不如一起死”两句简短对话,便勾勒出战争年代小人物的情感羁绊。路内解释:“外部是战争,内部再写两人感情,容易写成张爱玲的风格。他们是中下层老百姓,关系往往藏在一两句话里。”

这种“减法思维”贯穿全书。写“日本投降” 仅用 “日本人投降了” 一句话带过;杜参谋、少尉等配角在路承宗生命中短暂出现后便彻底消失,一如现实中萍水相逢的过客。“这有点像公路小说格式,不是传统家族小说,” 路内说,“小人物在历史中本就是这样,很多相遇和别离都没有交代。”他的创作习惯也为这份真实助力:写《山水》时完全按时间顺序推进,“遇到卡壳的地方,一定逼着自己写透,否则容易对难写的部分妥协”。

更令人意外的是,《山水》没有前言、后记。这一设计源于路内十年前请李敬泽写序未得,之后便“赌气”不再找人动笔,出版社也尊重了他的意愿。毕飞宇对此深表认同:“若作品足够丰富,前言后记可能成为障碍。作者写序时往往只抓一个点猛讲,读者会顺着这个点读,反而忽略其他细节。”

书中章节标题的设计也暗藏巧思。十二章多以古典三字词语命名,唯独第五章《周爱玲》以人物命名,终章《欢乐英雄》气质突变。路内解释,《周爱玲》是想展现二三十年代大城市进步女性的特质:“她们不是只关心男人和钱,能活下来全靠勇气和智慧,这是时代标杆。” 而《欢乐英雄》聚焦90年代想致富的小市民:“日子过得磕磕巴巴,但三十年后回头看真的很欢乐,我甚至想以里面熊猫逃走的故事为起点,再写个拉‘摩的’的中篇。”

“我们家对我编排家族没有意见”

谈及自身创作态度,路内称自己是“比较认真”的作家。这种认真首先体现在历史细节的考证上。作为未经历战争年代的作者,他不仅查阅了志愿军汽车兵回忆录,还反复观看老电影,“电影有团队考证细节,小说全靠自己,必须格外谨慎”。书中连“抗战时曾讨论发展木炭汽车”这样的冷知识都有涉猎——因当时中国石油产量低,有人提议用木炭替代汽油。

创作中,路内始终警惕两种倾向:过于“炫技”和“真诚”过头。“作家写小说,有时候要‘冷一点’,往后退一步,别替读者先哭、先感动,”他说,“认真与调性无关,王朔老师的小说不算严肃,但每句话都经得起琢磨。”这种克制让他在处理死亡情节时尤为审慎:“小说里死的人都有现实影子,哪怕纯虚构,也得体悟因果,不能随便写死。”

这种认真也体现在对写作进度的把控上。路内能精准估算长篇创作周期:《雾行者》估算五年,实际用了四年半;《山水》计划一年写完,最终耗时十四个月。

《山水》写完后,路内第一时间将稿子发给人民文学出版社副总编辑赵萍,而家人虽知晓出书一事,却尚未阅读。不过家族成员的包容远超预期:堂哥知道自己被写进书后,主动说“那时候的事还能再给你多讲一些”。“我们家对我编排家族没有意见,” 路内坦言,这种宽松氛围让他敢于进行“反家族”的尝试,书中路家祖辈是逃荒农民,没有家谱,五个孩子全是领养的,“血缘家族体系不存在了,但这种反体系更能印证中国式观念”。

谈及书名,路内解释有两层含义:“一是人生路的起起伏伏,二是‘看山水’的态度——既有胸怀远大,也有隐忍克制。”发布会最后,他为《山水》给出朴实推荐:“不敢说‘特别好看’,只能说‘还算比较好看’,大家都能读得懂。就是有点长,需要费点心思,但读完肯定有收获。”

正如刘芳菲所言,在AI、新媒体快速发展,很多人半年读不完一本书的当下,《山水》这样的长篇仍有穿透时光的力量。它以汽车为轮,载着读者驶过抗战、抗美援朝、改革开放等重要节点,让人们看见普通人在历史洪流中的无奈与坚持 —— 正如路内所说:“小人物看似听天由命,但在具体事情里总有自己的主动性,这正是最动人的地方。”

现代快报/现代+记者 陈曦