现代快报讯(记者 刘静妍)持续火热的苏超比赛中,水蜜桃被当作无锡的形象标识深入人心,因为阳山水蜜桃太有名气了。你知道吗?无锡阳山水蜜桃还有个甜甜的“姐妹”——常州阳湖水蜜桃。近日,国家知识产权局发布地理标志产品认定的公告,常州“阳湖水蜜桃”名列其中。本期读城,一起解码“阳湖”这个地名里的“桃气”与文脉。

无锡有阳山,常州有阳湖。水蜜桃的这两个“家乡”,都位于太湖之滨,在地理位置上紧密相邻。“阳山水蜜桃”的产区是无锡惠山区阳山镇,“阳湖水蜜桃”产地范围包括江苏省常州市武进区雪堰镇、洛阳镇。

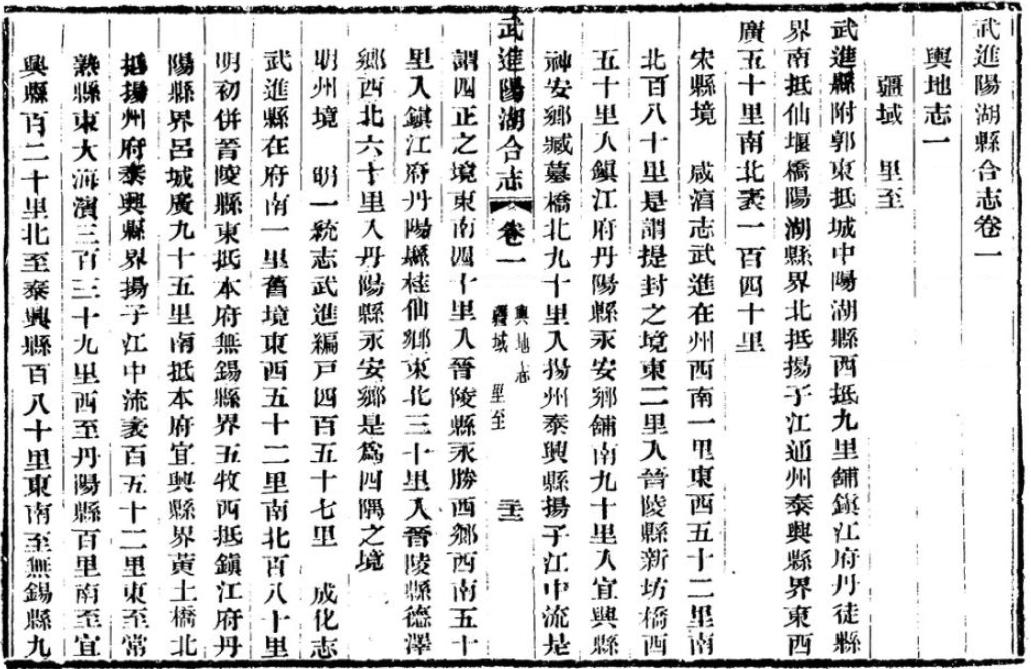

无锡的阳山是镇,而常州的阳湖不仅确有其湖,还曾经是一个县。清雍正四年(1726),析武进县东境置阳湖县,以县东有阳湖而得名,与武进县同为常州府附郭县。“分家”的武进和阳湖持续了200多年,直到清末才又合并。武进、阳湖同根同源,即使在分为两县期间,也曾经合并修志,比如《道光武进阳湖县合志》。

阳湖不仅盛产水蜜桃,而且历代名士学者辈出。根据《明清进士题名碑录》统计,明清两代,常州府共考中进士 1281人,其中武进县(含阳湖)考中进士 525人。据《毗陵科第考》统计,仅武进、阳湖两县,清代进士便有 424名,在整个清代 26849名进士中占 1.5%。

崇文尚学的风气带来了人文之盛,常州不仅名家辈出,而且先后形成了多个学术流派,比如常州学派、阳湖文派。清代乾隆年间诞生的“阳湖文派”,以阳湖人恽敬、张惠言为代表,与“桐城派”并称。《江苏地方文化史·常州卷》记载:“阳湖文派在清代散文发展中是深受桐城派影响又有其自己独特风格的一个文学流派。它是中国散文发展在清代顺势而为的一种扬弃,既是对桐城派散文的继承与发展,又是对桐城派散文的纠偏与超越。”“阳湖文派的文论与创作主要遵循和开创了‘以学济文,以文续道’‘以奇峻御文气,以性情植文采’‘以骈赋倡导为手段,以融通骈散为指归’的独特传统,并在较大的范围内产生了众多共鸣与深远影响。”“阳湖文派逐步发展为范围足以影响全国,影响足以传至百年之后的重要散文流派。”