作为詹姆斯·乔伊斯的最后一部长篇小说,《芬尼根的守灵夜》自问世起,便以其无比丰富的语义、复杂迷离的结构让后世读者感到敬畏,也为之着迷。

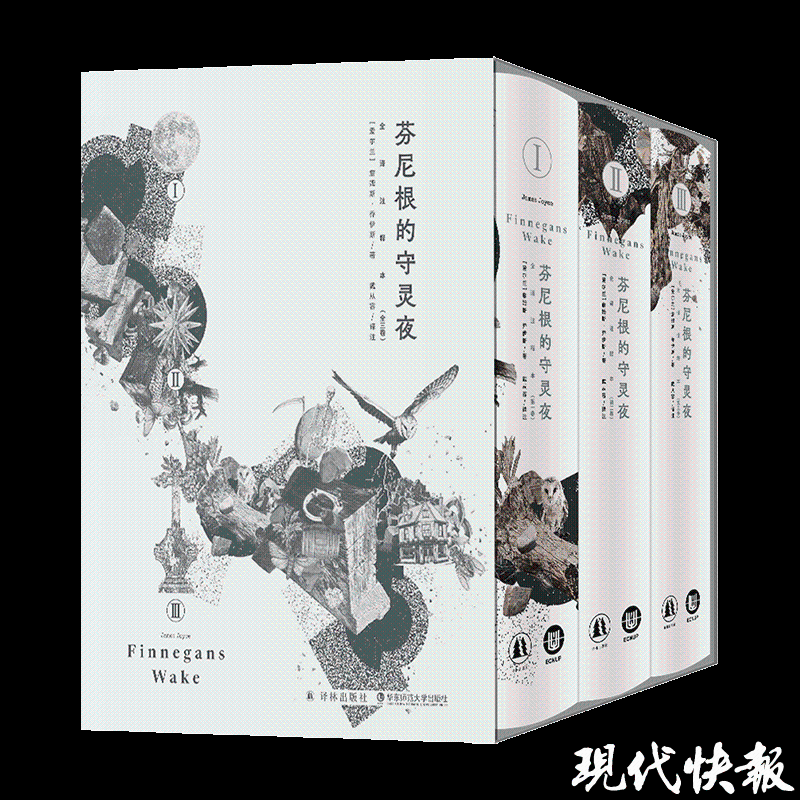

近日,《芬尼根的守灵夜》终于迎来了第一个简体中文译本,并在上海书展首发。该译本由乔伊斯研究专家、翻译家戴从容耗费十八年之功翻译、加注,经译林出版社与华东师范大学出版社合力,以全球首个中文全译注释本的形式问世。

活动现场

活动现场,爱尔兰都柏林詹姆斯·乔伊斯中心主任达里娜·加拉格尔、译林出版社副总编辑李瑞华现场致辞,上海市作家协会主席、著名作家孙甘露,乔伊斯研究专家、《芬尼根的守灵夜》译者戴从容,资深出版人、《芬尼根的守灵夜》策划人袁楠,复旦大学教授包慧怡进行对谈。

历经18年,终于攻下的文学山峰

在20世纪文学史上,詹姆斯·乔伊斯的地位毋庸置疑。哈罗德·布鲁姆认为,乔伊斯就“像是我们这个时代的但丁”。作为乔伊斯文学生涯的最后一部小说,《芬尼根的守灵夜》汇聚了他在文学创作和思考上所做的几乎所有尝试,是现代文学史上一部里程碑式的经典作品。在这部长篇巨著中,乔伊斯赋予了语言以新的形式和无穷的意义,让每一个句子乃至每一个词语,都在多重组合之下拥有了不断解读、不断得出新意的无限可能。通过该作,他将现代文学推向了一个前所未有的高度,也给后世读者留下了巨大的难题。

戴从容是国内乔伊斯研究专家。在十年乔学研究基础上,耗时十八年,她终于将《芬尼根的守灵夜》翻译出来,并为之详加41856条注释。成书的注释体量远超原文,堪称一部浓缩的“乔学百科全书”,也成为学术价值难以超越的中文译注本。

纵跨古今,横跨世界的人类文明史诗

乔伊斯中心主任达里娜·加拉格尔致辞

乔伊斯中心主任达里娜·加拉格尔介绍道,《芬尼根的守灵夜》之名,来源于一首爱尔兰民谣;《芬尼根的守灵夜》之书,植根于爱尔兰的文化血统;然而,它的书写却远超爱尔兰的范畴,是一部具有普世意义的巨著。它容纳了人类的所有历史、神话、时间和语言,这种形式至今仍在挑战着读者、评论家和艺术家。

作家孙甘露分享自己的阅读体验

孙甘露认为,中国文学需要《芬尼根的守灵夜》这样具有实验性质的读物。他回忆称,乔伊斯经过翻译进入中国,并为中国读者了解和接受的年代,正是一个中国年轻人如饥似渴地接受各种文学影响的年代。而《芬尼根的守灵夜》使用的极具挑战性和异质性的语言,至今也在鼓舞着中国读者,激发着中文内部的动力与活力。真正的文学必须包含对困难的征服,这是民族语言存续和发展的内生动力。

戴从容则表示,《芬尼根的守灵夜》在打破读者对流畅阅读的期待、打破读者原有的“主谓宾”思维模式的时候,实际上也在颠覆着语言和思想的等级秩序。与此同时,乔伊斯的写作又是碎片式、发散式的,它能够带给读者一种具有超链接性质的阅读感受。而这些思维变化,对于现代人而言也格外重要。

袁楠介绍《芬尼根的守灵夜》出版情况

袁楠指出,当今时代,新技术高速发展,新媒体迅速升级迭代,读者阅读的碎片化趋势越发明显。然而,经典佳作经过一代又一代的阅读,依然存活并在新时代焕发出全新的光彩。当下,阅读经典、挑战天书,也是与古今中外的作者、读者、角色交流沟通,观照自身的方法。

伟大的“天书”带来多重挑战

李瑞华致辞

李瑞华提到,《芬尼根的守灵夜》中,乔伊斯对语言的形式和意义、小说结构的拆解与重建、文化要素的整合与呈现的探索,使得该书成为一部在阅读和翻译上都尤为困难的作品,译者戴从容为作品的翻译与注解而付出的努力十分让人敬佩。

包慧怡也认为,无论是原文还是注释,《芬尼根的守灵夜》从英文到汉语的翻译需要跨越极大的障碍,这个开放的文本必将为译者带来极大的挑战。她分享道,《芬尼根的守灵夜》像是一个巨大的迷宫,也表现了从一种岛屿英雄的经验走向全世界文学、从每一个人的故事走向所有人的故事的主题,它的结构和行文都蕴含了大量的信息,同时又枝蔓丛生,构成一种开放的文本。同为译者,她认为该书的翻译像一项“不可能完成的项目”。

对于翻译难度的问题,戴从容也给予了回应。她提到,《芬尼根的守灵夜》翻译的难点,主要有三方面:首先,《芬尼根的守灵夜》的语言包容性极高,书中超过70%词语都是乔伊斯自造词;其次,乔伊斯的写作打破了主谓宾的语言结构,迫使着读者接受另外一种完全不同的思维模式,也极大破坏了《芬尼根的守灵夜》的阅读流畅性;最后,《芬尼根的守灵夜》由动机与主题构成,情节则大量缺失,整本书呈现一种碎片化的结构。

戴从容亦分享了翻译《芬尼根的守灵夜》时的艰苦历程。为了翻译这部“天书”,她奉献了生活中所有的“边角料时间”,甚至承受了身体和心理上的多重压力。因此,她对勇于出版该书的译林出版社、始终鼓励和帮助她的读者与学生,以及肯定自己努力的同行们表达了感谢。

袁楠表示,译林社向来都有着“啃外国文学硬骨头”的勇气,锻造着自身及凤凰出版传媒集团出版历史上一个又一个文化基石。从《尤利西斯》到《芬尼根的守灵夜》,从《追忆似水年华》到《蒙田随笔全集》,从《万有引力之虹》到《比利时的哀愁》,再到最近的《维吉尔之死》,每种书都经历了难度很高的编辑过程,并成为出版的历史长河中能立得住的代表作。

进入《芬尼根的守灵夜》的世界

面对这样一部天书,读者应该如何阅读、如何理解它呢?

包慧怡分享称,文字的规范在使得文字变得整洁的过程中,也使文本变得狭窄,然而乔伊斯是一位好奇心和求知欲非常强烈的作者,在自造词的过程中,他也包容编辑和读者在誊抄和阅读过程中出现的文字差异,这既有一种阅读的民主,也在欢迎所有的读者进入文本,并做出自己的解读。

孙甘露认为,对于《芬尼根的守灵夜》,不必追求读懂。爱尔兰是一个盛产文学大家的地方,而文学阅读也是一场文字旅行。文学可以将读者带离眼前的方寸世界,去往更加宽阔广大的地方。读者们不妨将阅读《芬尼根的守灵夜》的过程也当成一场在爱尔兰的文化漫游,经历一个爱尔兰人身上发生的琐碎小事。

袁楠从出版人角度出发,认为阅读《芬尼根的守灵夜》纸质书,是在纸质版本中获得阅读乐趣与启发的极好样本。《芬尼根的守灵夜》排版经过精细考量,体现出纸质书的内容之用与形式之美。正文中词语的首选释义用小四号字排列,其他可能的含义则以小五号字排列于小四号字旁边,注释页与正文页一一对应,方便读者检索;读者看情节可以读大字,了解深意再读小字,在书页间切换自如。纸质版尽显译者既作为专业研究者,也作为现时代中国读者,与作家跨越时间长河的沟通。这样的体验,一些数字版本就难以传达。

戴从容则建议读者们可以采用渐进式阅读的方法,在阅读《芬尼根的守灵夜》之前,可以先阅读《都柏林人》及《一个青年艺术家的肖像》。在乔伊斯的创作过程中,他的作品的深度是逐渐增长的。读者亦可通过阅读传记、文论的方式,在逐渐了解乔伊斯的基础上,挑战《芬尼根的守灵夜》。

现代快报/现代+记者 王子扬

(译林出版社供图)