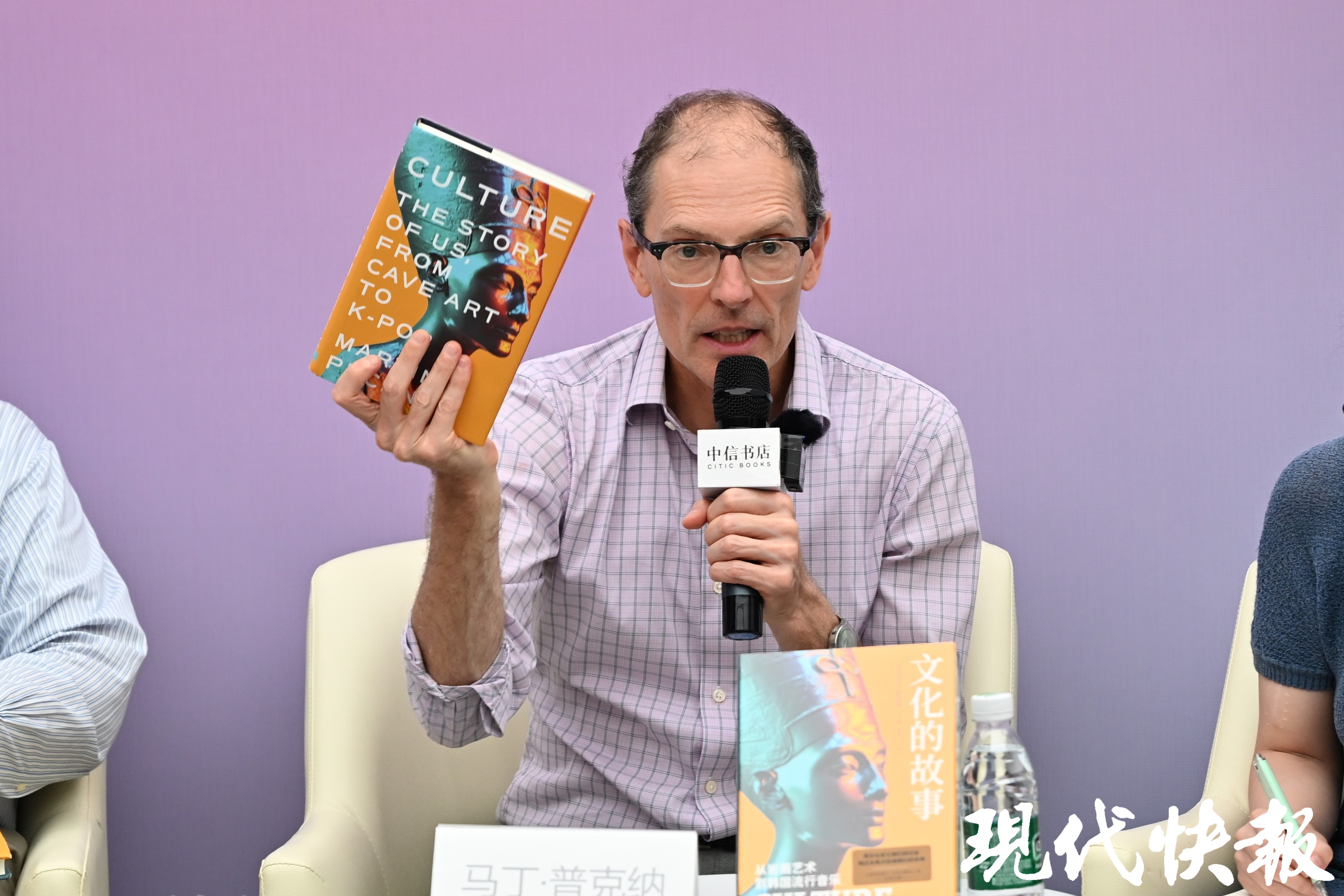

从肖维洞穴的远古岩画,到玄奘的西行朝圣之路,再到如今的亚洲流行音乐的全球热潮,普克纳在《文化的故事》中选取15个文明史关键节点,呈现文化碰撞的多种可能性。这本书已于2025年5月由译林出版社推出。

文明的经纬,跨越时空的叙事之美

黄峪首先以极大的热情向读者推荐活动的主题图书《文化的故事》:“这本书值得反复品读。”随后她分享了自己的翻译故事,她在翻译过程中发现,虽然全书记录了15个故事,但它们“像锁链一样环环相扣”,她特别指出,前言中描写的肖维洞穴手印与后记中提及的另一个墨西哥洞穴印记遥相呼应,这种跨越时空的呼应,恰恰展现了人们亘古不变的诉求,即在世界上留下存在的痕迹。宋明炜同样称赞本书“叙事生动”,它“巧妙地打通了历史中的诸多关键节点,让不同时空的重要时刻产生了奇妙共振”。这种跳跃式的时空连接,构建出一个关于知识传承与文明演进的立体网络。

对此,普克纳分享了他独特的创作理念,他笔下的事物“就像一张巨大的织物,当我们从某处抽出一根线头时,会发现它向各个方向剥落。”他认为文化也是如此,一些古老的文明成果可以在当代获得崭新的诠释,某些文化叙事可能在历史长河中暂时中断,又在他处续接。“文化正是以这种奇妙的方式不断融合重生。”

黄峪进一步从汉字角度佐证了这一观点,《说文解字》中“文”字表示交错之意,这与普克纳的“织物”比喻有着异曲同工之妙。她强调,这种跨越东西方的文化共鸣,恰恰体现了文化的普世价值。

是人文学者,也是技术拥抱者

当话题转向AI与文化的关系,现场讨论越发热烈。宋明炜首先指出:“AI正在深刻改变人文领域的生态。”他认为,基于算法的大数据推送正在改变人们获取信息的方式,这种变革直接影响了传统的阅读习惯。近年来纸质书籍读者数量持续下降,文科领域面临的危机也与此密切相关。

但另一方面,技术革新也孕育了新的可能性。普克纳就此分享了他的创新实践——这位人文学者两年前开始学习编程,如今已能运用AI技术开发聊天软件,实现与孔子、苏格拉底等先贤的“跨时空对话”。“这种创新尝试为文化传承开辟了新路径,”普克纳解释道,“对于那些难以静心阅读长篇巨著的现代人来说,AI可以成为他们接触经典、参与文化互动的有力工具。”

普克纳进一步展望了AI在人文研究中的应用前景:基于其在信息处理和知识整合方面的独特优势,未来人们或许可以在学术研究中训练专业化的AI助手,探索具体领域的技术支持。

这场两个多小时的深度对谈,在全场的热烈掌声中落下帷幕。据悉,马丁·普克纳教授此次中国之行还将继续,与中国读者进行新一轮的交流互动。

现代快报/现代+记者 王子扬

(译林出版社供图)