急雨骤骤,噼里啪啦

江苏省气象局官宣

江苏淮河以南地区于6月17日入梅

从上周六开始,“梅姑娘”就用暴雨包围了南京

雨停了,潮湿依旧

一分倦意,两分不适,三分焦躁,四分湿气……

遭遇“梅姑娘”,江南人自有妙招

翻书明月轩,瀹茗清泉窟。

一雨酿黄梅,连朝来不歇。

“梅姑娘”到来的夏季,雨水缠绵。

“梅雨出现在长江中下游、淮河流域到钱塘江流域的初夏,自古就是一种重要的气候现象。”南京信息工程大学社会科学处编审、研究生导师渠红岩告诉文脉君,“梅雨”一词来自江苏。

1700多年前,西晋大臣周处在《阳羡风土记》中写道,“夏至之雨,名为黄梅雨,沾衣服皆败黦( yuè)。”

渠红岩说,江苏的梅雨天,大多6月中旬开始7月上旬结束,持续20天以上。

持续时间的长短在于冷暖气流的较量。

光绪二十二年(1896年),“梅姑娘”来了不肯走,持续了65天。1954年和1980年,持续了49天。

光绪十四年(1888年)和1964年,梅雨期仅7天;1958年和1978年为“空梅”。

黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。

有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花。

梅雨季,总觉得潮潮的。

湿答答黏糊糊,地面氤氲着水汽。

没有空调电风扇,怎么办呢?

江南人自有妙计,打开门窗,吹~穿堂风。

明清时期,江南的“大宅门”青砖黛瓦,多进穿堂式。

梅雨季“蒸”得厉害,家里的老太爷受不了,就会把院内的几进门都打开,形成穿堂风,暑气自减。

南京太平天国历史博物馆(瞻园)副馆长袁蓉介绍,静妙堂下面是青砖砌的架空,类似龙骨,这样可以防潮。

甘家后人甘櫯(sū)说,以前到了这个季节,甘熙宅第从堂屋进房门要安一超级木质踏步,与门同宽,可清洗,可固定,可拆卸……出入家门,都要经过这个踏步才能进房间,这样算下来,地板架空足有50至60厘米,所以房间一点不潮。

这些还不够,条件好的人家,房子讲究六面板:上有天花,下有地板,四周有木板。这样的房子冬暖夏凉,隔热隔潮。

云柱础,水楼台。

罗衣费尽博山灰。

鎏金铜博山炉

黏糊糊、湿答答的季节,又要开始比拼袜子数量啦!

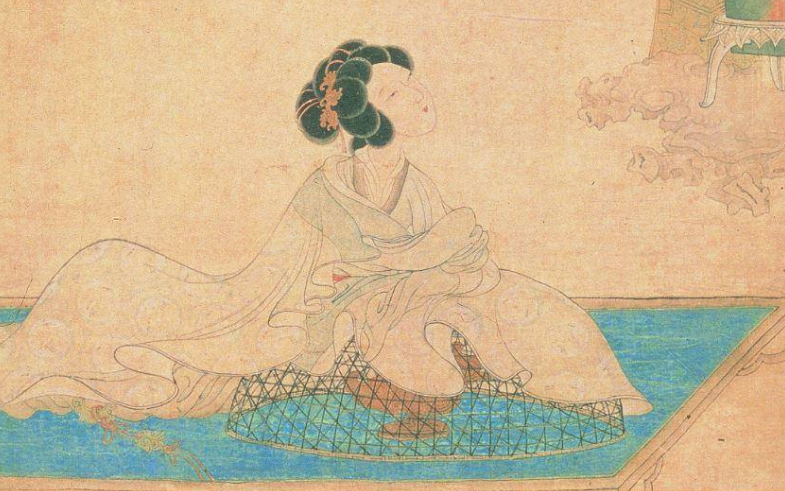

斜倚熏笼图 局部 明·陈洪绶 画

除了用香炉熏干,古人还有一个妙招,便是取之于梅,用之于“霉”。宋代陈元靓《岁时广记》所引的《陈氏手记》中说:“江淮以南,地气卑湿……梅雨坏衣,当以梅叶汤洗之。”意思是说,江淮以南地区的人们梅雨天用梅叶汤清洗发霉的衣物。

梅雨如膏,万物赖以滋养,

其味独甘,梅后便不堪饮。

周作人在北方吃到老乡送来的“腌苋菜梗”,说它有种江南的“旧雨之感”。

梅雨是什么滋味?是湿漉漉的,包含着淡淡的“霉味”,还带有故土的潮气和腥气。

其实,从很早开始,江南人就品尝起了梅雨的味道。

天上掉下来的水,煮来当茶喝,风味别样。

风雅的南京的文人也不会错过梅雨品茶,清代,他们在梅雨时节相约妙相庵品茶吟诗,形成了远近闻名的“雨集”活动。

文 | 现代快报+记者 胡玉梅 裴诗语

视频 | 现代快报+记者 钱念秋